Ce petit article vient en complément de mes premières réflexions sur les liens qui unissent féministes et « pervers narcissiques » :

Il m’apparait en effet que l’explosion constatée du phénomène de l’emprise et des « pervers narcissiques » – ou tout au moins l’explosion des témoignages sur le sujet – n’est pas sans lien avec le déferlement du féminisme dans nos sociétés. Il m’apparaît même plus précisément que la banalisation du comportement de prédateur chez une partie des hommes pourrait être la conséquence directe (mais en grande partie involontaire et inconsciente) de cette domination idéologique du féminisme. Mes hypothèses sont les suivantes :

1/ Le comportement féministe (c’est-à-dire délaissant, méprisant, manipulateur ou immature) des mères envers leurs enfants, couplé au délitement du père, favorise leur immaturité psychique et affective. Laquelle fait ensuite le lit de ce qu’on appelle, sans doute à tort, la « perversion narcissique ».

2/ Les femmes, y compris les féministes, sont attirées instinctivement par les profils de « pervers narcissiques »; elles se pressent autour d’eux comme les volailles dans un poulailler autour du mâle dominant. Les « mâles alpha » raflent la mise partout où ils passent. Certaines néoféministes développent même le type de « l’hyperfemelle » pour attraper encore plus sûrement ce type de prédateur. Pourquoi ? Probablement parce que le fantasme (inconscient) de soumission est ce qu’il y a de plus ancré chez les femmes. Officiellement, en brandissant leurs slogans féministes, elles font mine de rechercher des homme soumis, mais dans les faits et dans le secret des alcôves, elles ne vibrent que pour celui qui saura les mettre en coupe réglée. Démonstration : « Je suis féministe mais j’aime avoir des rapports sexuels avec un macho, pourquoi ? » (Europe 1, 05/02/21)

3/ Une fois qu’elles se sont bien cassé les dents sur le profil de macho qu’elles ont pourtant activement recherché (repoussant systématiquement les hommes pas assez beaux, pas assez grands, pas assez sexy, pas assez clinquants, pas assez fringants, pas assez riches, etc.), elles se mettent à pleurer toutes les larmes de leurs corps et décrivent alors le fameux PN, l’autre nom du diable fait homme (en fait, celui qui leur résiste et qui n’était de toutes façons pas l’homme idéal qu’elles s’étaient imaginé). Et en avant pour le retour sur le consentement (« Ouais, sur le coup, j’étais consentante, mais en vrai, j’étais pas consentante, gnéé »), la prétendue « mémoire traumatique » (qui leur permettra d’inventer de toutes pièces des agressions qui tombent à pic pour envoyer n’importe qui en prison sans preuves), et bien sûr, la fameuse « emprise » (le nouveau nom du sentiment amoureux) auquel j’ai consacré cette page.

Voici donc quelques éléments qui pourraient lier féministes et PN :

#Metoo favorise les prédateurs

C’est Peggy Sastre qui l’explique très justement dans ce podcast enregistré à la date anniversaire de la fameuse « Tribune des 100 » dont elle est l’une des rédactrices :

Entre 11 et 15mn, elle explique qu’aprés #Metoo, les hommes un peu balourds, un peu maladroits mais gentils n’oseront plus du tout draguer ni même aborder une femme. Tandis que les vrais prédateurs, eux, s’adapteront sans aucun souci et auront une autoroute devant eux pour s’en prendre aux femmes les plus vulnérables – puisque c’est le propre de l’évolution pour un prédateur que de s’adapter à sa proie. Ce sont donc seulement les « hommes du milieu » qui paieront le prix de #MeToo, pendant que les autres seront toujours plus favorisés.

Cette dérégulation du marché de la séduction en faveur des prédateurs, ce retour à « l’âge de la savane » est également abordé avec justesse dans cet article : « L’inégalité de beauté, la grande oubliée » (Le Point, 25 mai 2019) : les nouvelles relations amoureuses instaurées notamment par le féminisme et l’individualisme contemporains, qui privilégient une minorité d’hommes au détriment de tous les autres (la règle des 20/80), nous renvoient directement à la sauvagerie et la loi du plus fort.

La lutte inlassable du néo-féminisme contre la galanterie, contre les acquis de la civilisation occidentale, contre l’héritage humaniste dans son ensemble, vont dans cette même direction. Tout ce qui peut réduire à néant des siècles de culture – dans le sens où cette culture, avec des institutions comme le mariage, la monogamie ou la cellule familiale, pouvaient contribuer à dompter les instincts brutaux et asservir un peu la nature – est porté au pinacle. Les féministes ne jouissent que de voir des familles explosées, des mères célibataires paupérisées, des enfants sans pères et sans repères.

La destruction du père favorise la décivilisation

Les résultats sont pourtant sous nos yeux. Les prisons sont remplies d’anciens enfants sans pères. L’échec scolaire concerne prioritairement les enfants sans pères. La pauvreté aussi (les foyers monoparentaux avec les enfants élevés par la mère seule sont un indicateur infaillible de pauvreté et de délinquance). Mais les féministes continuent inlassablement à détruire la figure paternelle, confondant toujours aussi bêtement « paternité » et « patriarcat ». En chassant le père, la féministe a récupéré toute la charge de l’éducation des enfants, mais elle ne s’en sort pas aussi bien qu’elle le pensait.

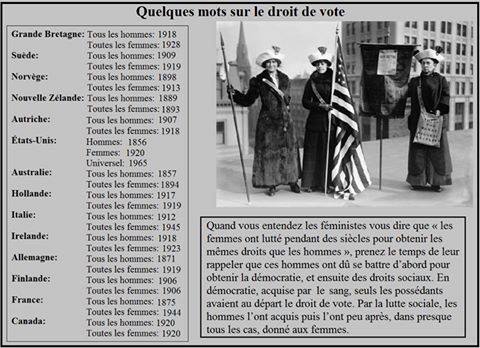

Le féminisme est l’ennemi historique non seulement de la maternité, mais de la paternité (on peut dire de la famille dans son ensemble). Pour la paternité, ses conséquences se voient aussi bien chez les hommes que les femmes : au fur et à mesure que les féministes ont attaqué la fonction paternelle, les hommes eux-mêmes l’ont abandonnée. Depuis l’après-guerre les hommes, non seulement abandonnent couramment leurs enfants, mais veulent moins que jamais se reproduire. Leurs compagnes avortent à leur demande ou avec leur soutien. C’est un processus global qui se voit dans les chiffes de la dénatalité de l’homme blanc : la « transition démographique » est un euphémisme pour ne pas nommer ce qui se produit sous nos yeux. Les occidentaux n’assurent plus depuis longtemps le renouvellement des générations ; Ils ont de moins en moins d’enfants et s’éteignent de plus en plus souvent sans petits-enfants. Il en va de même dans d’autres pays développés, tels la Corée du Sud ou le Japon (« Ni Lolita ni mère, le nouveau féminisme nippon »). La situation est de plus en plus alarmante partout (« L’Allemagne a le mal de mères », Libération, 12/11/12), et plus elle se dégrade, plus les féministes militent pour le mouvement no-kids, que ce soit par nihilisme écologique stupide ou pour cause de dépression ou envie de mort congénitales (« Éloge de la dénatalité et du féminisme »). On y retrouve les habituelles pleurnicheuses autocentrées du site MadMoiZelle, relayées par Slate (« Ouiiin, la grossesse va abîmer mon cooorps, bouhouhou »). Précisons que si le féminisme n’est ni à l’origine de cette dénatalité, ni son seul responsable, il joue de tout de même un rôle indéniable dans le phénomène, qu’il contribue encore à accélérer aujourd’hui [NB. Les indices de fécondité donnés pour la France ne discriminent pas entre les enfants nés de « français de souche » et ceux nés de familles immigrées, mais les statistiques sur les prénoms les plus en vogue dans les maternités parlent d’elles-mêmes. Assez clairement, le nombre d’enfants par famille est inversement corrélé à l’adhésion au féminisme].

En résumé, les enfants ne naissent plus beaucoup, et si jamais ils naissent, ils seront la plupart du temps privés de pères – mais personne ne veut en mesurer les conséquences. Elles sont délétères pour l’enfant, ce qui n’est plus à démontrer, mais pire encore, elles semblent être à relier directement avec l’explosion des « pervers narcissiques » si chers à nos féministes.

« Pervers narcissiques » et destruction de la fonction paternelle

On s’interroge toujours beaucoup sur les origines du phénomène. Pourquoi tant de femmes aujourd’hui se plaignent-elles d’être tombées dans les griffes d’un « prédateur » ou d’un « vampire psychique » ? Je ne mets pas en doute la véracité de cette épreuve, pour l’avoir expérimentée par moi-même. Mais je m’interroge sur la banalité de ce mode relationnel qui semble en passe de devenir la norme. Pourquoi tant d’hommes et de femmes – car les prédateurs affectifs sont des deux sexes –, pourquoi donc tant de gens ne sont-ils plus capables de vivre leurs rapports affectifs autrement que sous le mode de la dépendance affective, du rapport de forces et du besoin de soumettre et de détruire l’autre ?

Des observations que j’ai pu faire, il semble ressortir une constante : l’absence de père. C’est aussi ce que Racamier, l’inventeur du concept de « perversion narcissique » avait relevé : « Enfant, on lui a imposé peu de limites, le père a souvent été absent, disqualifié. Il n’a pas posé la loi, et n’a pas permis à l’enfant de se détacher de sa mère. Le pervers narcissique a pu avoir enfant ‘l’illusion active, de remplacer vraiment et impunément le père auprès de la mère. Le père est évincé…‘ (Racamier, Les perversions narcissiques). La mère a pu avoir un comportement inconstant et inadéquat, qui n’a pas permis à l’enfant d’être rassuré. L’indulgence permanente de ses parents ne lui a pas appris à gérer, ni à tolérer la frustration, à l’âge adulte cette dynamique se rejoue sans cesse » (passage tiré de ce post).

Je pense qu’on ne souligne pas assez la possibilité que cette immaturité psychique à vie qui caractérise les « PN » puisse être liée à une construction défectueuse pour cause d’absence (ou de simple disqualification) de la figure paternelle, associée à une emprise maternelle. Elle se vérifie en tout cas auprès de tous les cas que je connais.

La libération sexuelle féministe a-t-elle encouragé les « pervers narcissiques » ?

Comme l’expliquent aussi les interlocutrices du podcast cité plus haut, les féministes de la seconde vague ont exigé la liberté, la liberté la plus totale dans tous les domaines – sans réaliser un seul instant que la liberté a un corollaire, qui s’appelle le risque. Or plus les générations de féministes se succèdent et plus elles sont fragiles et pleurnicheuses face au risque et moins elles acceptent que la liberté ait un prix. C’est ce que j’écrivais dans mon témoignage sur l’agression sexuelle et c’est également ce que déplore Camille Paglia dans ses écrits.

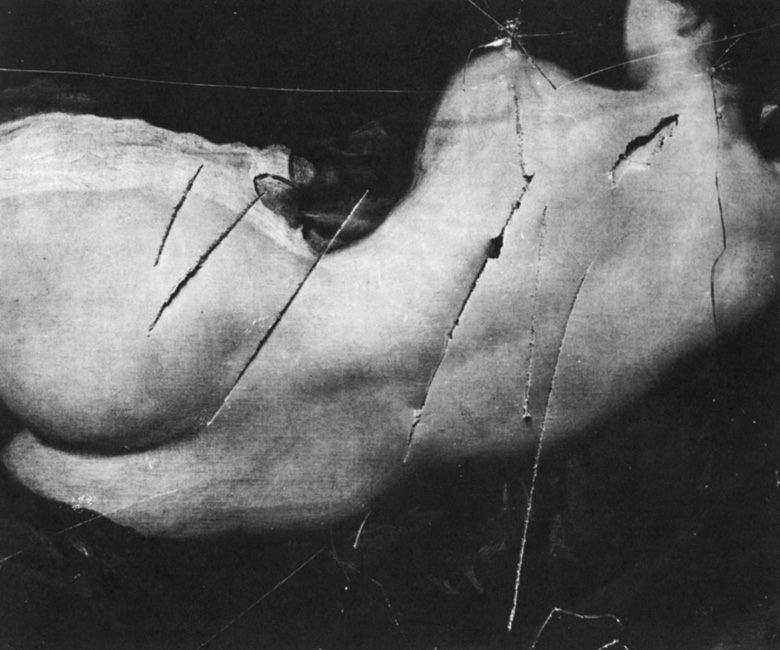

Des générations de petites filles à la fois fragiles et toutes puissantes se succèdent alors, donnant l’impression de taper leur crise devant chaque homme qui leur résiste, l’étiquetant PN aussitôt qu’il les déçoit ou ne marche pas à la baguette. Dans sa réflexion un peu touffue sur les PN, Paul-Loïs Caudron remarque aussi que la libération sexuelle censée abattre le patriarcat n’a rien abattu du tout mais a au contraire favorisé les profils de « prédateurs » : « Car si un homme use du ‘cadeau’ du corps d’une femme, mais qu’il s’en fout un peu, se joue d’elle ; et en sous-main préfère sa liberté, son éclat, son intérêt, cela amorce un déséquilibre. Si de plus, il a l’ascendant dans d’autres domaines, qu’il en joue en outrance, renverse l’accusation, alors c’est l’engrenage : amour + souffrance = dépendance », écrit-il. Ce passage m’a interpellée, car il souligne justement la désillusion de la femme toute puissante qui n’avait pas anticipé que l’homme ait juste envie de baiser et que la libération sexuelle ait pu l’arranger bien plus qu’elle, au final. Ce sont des choses que j’avais également évoquées au sujet de la libération sexuelle : « Elles ont jeté leur soutien-gorge et leur culotte dans les fourrés pour réaliser juste après qu’elles avaient simplement servi de trous ambulants pour des hommes qui n’en demandaient pas tant. D’où le retour en force du puritanisme féministe au début des années 80 dans les universités américaines. »

En conclusion, je propose donc que l’on s’interroge sur le rôle de la libération sexuelle de la seconde vague féministe dans l’explosion des cas de « perversion narcissique », que l’appellation soit ou non valide scientifiquement. Il est possible qu’elle ne le soit pas, mais ce qu’elle recouvre est au final assez simple à comprendre : quelques générations d’enfants sans pères se sont construits psychiquement de manière déséquilibrée, et ils ne peuvent donc que reproduire à vie des comportement d’immatures affectifs. Jamais les féministes n’accepteront de faire leur autocritique et de reconnaître ce qu’elles ont produit (ou ici, détruit). Et une fois de plus, elles auront montré qu’elles sont seulement capables de brandir leur petit poing rageur sans réfléchir aux conséquences de leurs accès de rage narcissique.

Il faut rappeler enfin que les femmes, et donc les féministes, puisque la plupart le sont, sont toujours en pleine dissonance cognitive quant à leurs choix de partenaires : elles exigent publiquement des hommes soumis, des « wokes », des cucks, des hommes féministes, bla bla bla, mais ne fantasment en privé que sur ceux qui leurs feront faire H24 des montagnes russes émotionnelles.

Les raisons pour lesquelles les femmes préfèrent les PN sont envisagées ici :

[à suivre…]