Contrairement à ce qu’affirment les sempiternelles pleureuses féministes, la place des femmes dans l’histoire et l’histoire de l’art (dans la civilisation occidentale d’une manière générale) est très loin d’être aussi misérable que ce qu’elles prétendent – cette fausse victimisation servant surtout à asseoir leurs revendications pécuniaires et leurs aspirations gynocratiques.

La place des femmes dans la peinture des XVIe et XVIIe siècles notamment, pour qui pose sur ces périodes un regard objectif, est en effet loin d’être aussi négligeable que les incantations féministes nous en rebattent les oreilles. C’est ce qu’a montré l’exposition tenue au Musée des Beaux-Arts de Gand en 2018, « Les Dames du baroque. Femmes peintres dans l’Italie des XVIe et XVIIe siècles ». Non seulement les femmes peintres étaient nombreuses en ces siècles, mais elles affirmaient, qui plus est, des caractères puissants. Cette exposition a mis en évidence le « rôle déterminant » joué par des femmes dans la peinture de la Contre-Réforme, entre les années 1580 et 1680 environ, comme le rappelle Éric Biétry-Rivierre : « Quand le baroque faisait son #MeToo » (Le Figaro, 6/12/2018).

Les noms de ces femmes peintres s’égrènent désormais et la liste ne cesse de s’allonger : Sofonisba Anguissola (1532-1625), Fede Galizia, Giovanna Garzoni, Orsola Maddalena Caccia, Lavinia Fontana (1552-1614, fille de Prospero Fontana), Virginia da Vezzo (femme de Simon Vouet), Marietta Robusti (« la Tintoretta »), Elisabetta Sirani, Artemisia Gentileschi – pour l’Italie des XVIe et XVIIe siècles. On connaît également les flamandes Michaelina Wautier (1604-1689), Judith Leyster (1609-1660), Clara Peeters (1594-1657). Pour le XVIIIe siècle, on peut encore citer la vénitienne Rosalba Carriera (1675-1757) ou les françaises Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803), Anne Vallayer-Coster (1744-1818) et Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). Démonstration s’il en est que la période de la Contre-Réforme catholique, tant décriée par nos progressistes déconstructivistes, était en réalité plutôt ouverte au féminin ; comme la civilisation occidentale dans son ensemble – celle-la même qui a permis la naissance et l’expansion de ce féminisme paranoïaque qui pourrit sur pied aujourd’hui.

Si ces femmes peintres ont souvent été filles, soeurs ou épouses d’artistes connus, « il serait faux de croire qu’elles s’y sont trouvées à jamais cantonnées au rôle d’assistant ou de peintre de natures mortes. Souvent, elles ont pu accéder au grand genre », rappelle également É. Biétry-Rivierre. Et en effet, elles se sont emparées des grands thèmes iconographiques de l’époque, souvent empreints d’une passion, d’une sensualité ou d’une violence qu’elles ne semblaient pas être les dernières à apprécier. Ces femmes nous apparaissent curieusement bien moins pudibondes et mijaurées que nos féministes contemporaines. De même, écrit É. B.-R., « leurs autoportraits à l’attention des commanditaires trahissent aussi orgueil, ambition et goût partagé du luxe ». « Pendant la seconde moitié du XVIe siècle, elles n’ont plus seulement été les objets/sujets de la peinture des hommes. Elles sont devenues elles-mêmes des auteures [ndlr : « auteurs »], capables d’inventer et d’interpréter les genres, de représenter toutes iconographies, sacrées ou profanes », récapitule de de son côté Francesco Solinas dans le catalogue de l’exposition.

Artemisia Gentileschi, icône féministe, vraiment ?

Artemisia Gentileschi (1593-v. 1652) est la plus célèbre de ces femmes peintres baroques. Je l’avais déjà citée à titre d’exemple de femme qui aimait peindre la nudité féminine, à commencer par la sienne propre puisque, très jolie femme qui ne dédaignait pas poser nue pour des collègues peintres, elle prenait également son propre corps dénudé comme modèle grâce à des miroirs. Les femmes adorent depuis toujours représenter et exposer leur beauté et leur nudité, n’en déplaise aux féministes aigries. Et ce, pas seulement en raison d’une prétendue soumission intériorisée à leur condition victimaire de femmes (un fantasme féministe), ni même parce que, comme dans le cas d’Artemisia, elles n’auraient pas eu l’autorisation de faire poser des femmes nues dans leurs ateliers. Il y a de toute évidence, derrière la licence artistique d’Artemisia, une part assumée de liberté, de plaisir et de provocation ; toutes choses ne pouvant qu’échapper à la grille de lecture étriquée des féministes contemporaines. Ces dernières ne peuvent en effet envisager un seul instant qu’une femme soit autre chose qu’une serpillière soumise au « patriarcat » même – surtout – devant la démonstration implacable du contraire. Tout à leur fonds de commerce victimaire pour obtenir des subventions, il n’y a rien de tel que ces féministes pour rabaisser toutes les femmes et les enfermer ad vitam dans leurs propres turpitudes et leur (ré)vision névrotique de l’histoire.

Dans Suzanne et les vieillards, son tout premier tableau terminé en 1610 alors qu’elle n’a que 17 ans, Artemisia donne donc à son héroïne ses propres seins et son ventre, probablement étudiés dans un miroir.

17 ans plus tard, on retrouve le corps nu d’Artemisia dans un tableau de Charles Mellin, un de ses amis peintres, pour qui elle aurait posé en nu quasi intégral, sans attribut particulier qui permette d’identifier un sujet religieux ou mythologique. L’érotisme de la scène, son cadrage en « plan américain », la tenture de velours cramoisi qui semble anticiper d’un siècle et demie le célèbre Verrou de Fragonard (v. 1774), tout en fait un portrait très en avance sur son temps.

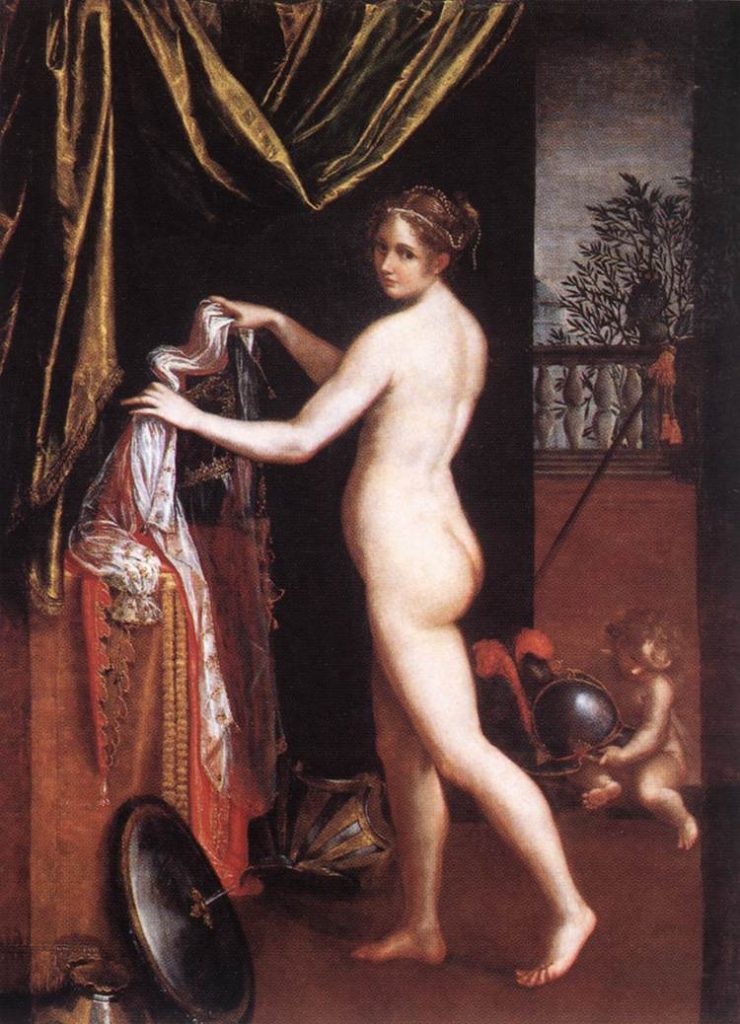

Artemisia qui s’inspire de son propre corps pour peindre des nus quasiment réalistes à la Manet, tel cet autoportrait érotique en Cléopâtre succombant à la morsure d’un aspic (métaphore à peine voilée de la « petite mort » de l’orgasme, le serpent étant un symbole phallique bien connu) n’était pour autant pas la seule femme à peindre son propre corps dénudé. A la même époque, Lavinia Fontana s’était peinte nue en Minerve débarrassée de son armure. Ces exemples vont donc à l’encontre du discours féministe victimaire sur les nus féminins « objétisés » par des peintres masculins voyeurs.

La biographie d’Artemisia nous apprend que celle-ci a mené une brillante carrière internationale, recevant des commandes des plus grandes cours européennes, à l’égal des grands peintres masculins de son temps. Après qu’elle ait été redécouverte par l’historien de l’art Roberto Longhi dans les années 1910, elle est devenue une véritable « icône féministe » dans les années 60-70, auprès notamment des pires féministes radicales de la planète (Gloria Steinem et consorts) qui, n’hésitant pas à manipuler son histoire, en ont fait une de leurs habituelles pauvrettes victimes du « patriarcat », alors qu’elle était, de manière éclatante, tout le contraire.

À l’occasion de la vente récente de son tableau Lucrèce, une huile sur toile peinte entre 1630 et 1635, j’ai pu voir passer et repasser la fameuse affaire de son « viol » présumé, devenu l’argument massue qui a peut-être aidé le tableau à atteindre la somme exceptionnelle de 4,77 millions d’euros lors de sa vente à Paris par Artcurial, le 13/11/2019 – la Lucrèce du tableau qui se suicide après son viol étant ouvertement présentée comme un double tragique d’Artemisia, elle-même violée dans sa jeunesse.

Matthieu Fournier, directeur du département Maîtres anciens d’Artcurial, explique qu’Artemisia « incarne parfaitement les luttes féminines du XXIe siècle » : « C’est une œuvre autobiographique : Lucrèce, patricienne romaine outragée par le fils du dernier roi de Rome, va par son suicide, renverser la royauté et établir la république », ou encore : « Ce tableau peut être considéré comme un autoportrait d’Artemisia, tant l’histoire de Lucrèce et celle de l’artiste sont proches. Toutes deux victimes de viol, elles firent face au déshonneur. La seule issue pour Lucrèce sera la mort. Le tempérament d’Artemisia lui permettra de renaître à travers l’accomplissement magistral de son œuvre picturale » ; déroulant ici l’antienne de la « culture du viol » reprise en choeur par la presse. Et même si l’évidence – ce n’est pas un autoportrait, puisqu’on en possède d’Artemisia qui sont différents – oblige à un peu plus de prudence, on écrira tout de même que : « Si le jeu de l’autoportrait n’est pas à proprement retenu pour notre toile, nous sommes face à ce que nous pourrions décrire comme un ‘sujet autobiographique’ ».

C’est toujours aller un peu vite en besogne, comme nous allons le voir. C’est aussi l’occasion de se rendre compte à quel point l’argument du viol, ou de la « culture du viol », est devenu une approche marketing de choix – le marketing du viol étant par ailleurs une vieille ficelle féministe bien connue, comme Claire Brétecher le croquait brillamment à la fin des années 70. Aujourd’hui, toute maison d’édition qui veut garder la tête hors de l’eau se doit d’user et d’abuser de cette tactique éprouvée. Elles ne s’en privent d’ailleurs pas, comme leurs titres qui font le buzz le démontrent régulièrement. Il ne s’agit plus de littérature depuis longtemps, naturellement, uniquement de « marketing du viol » et de néo-féminisme bigot.

D’aucuns relèvent cependant l’érotisme de cette Lucrèce, surprenant à première vue sous le pinceau d’une femme censément traumatisée par sa propre histoire : « La toile, qui s’inscrit dans l’esthétique caravagesque tant par le choix de son sujet que par son cadrage à mi-corps et son utilisation puissante du clair-obscur, illustre pleinement la spécificité de la manière d’Artemisia Gentileschi. La remarquable légèreté et le raffinement du voile qui glisse des épaules nues de Lucrèce fait ici de l’érotisme un ressort dramatique inattendu qui souligne d’autant la violence du geste ». Inattendu ? Pas tant que cela, en vérité, car l’érotisme assumé est bien la signature propre d’Artemisia, sa manière baroque de jouer avec le sexe et la douleur – ce en quoi elle s’inscrit pleinement dans « l’éromachie », le concept qui donne son nom à ce site.

La précédente vente d’une oeuvre d’Artemisia, le 19 décembre 2017 à l’Hôtel Drouot de Paris, s’était conclue par la somme de 2,3 M € ; une toile revendue peu après pour 3,6 M £ à la National Gallery de Londres. Il s’agissait de son Autoportrait en Sainte Catherine d’Alexandrie, où elle apparaissait, suivant une pratique courante à l’époque, sous les traits d’une sainte martyre (voir par exemple les nombreux portraits érotiques en Madeleine pénitente des XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles).

À propos de cette vente de 2017, la presse insistait déjà lourdement sur les liens à établir entre le viol qu’Artemisia aurait subi dans sa jeunesse et l’ensemble de sa carrière et de ses choix artistiques. À tel point que les articles sur la vente du tableau étaient chapeautés « Féminisme », en référence à l’OPA des féministes sur Artemisia, otage involontaire de la complainte victimaire : « Féminisme. La National Gallery de Londres s’offre une toile d’Artemisia Gentileschi », titre ainsi cet organe de presse suisse. Mais l’auteur de relever, lorsqu’il cite Hannah Rothschild, membre féministe du conseil d’administration de la National Gallery de Londres expliquant que l’essentiel était « d’augmenter le nombre de tableaux importants du musée peints par des femmes » que c’était là une approche bien dévalorisante du travail d’Artemisia : « Artemisia se suffit à elle-même. Il est temps de reléguer à l’arrière-plan le viol dont elle fut la victime et pour lequel elle intenta un procès… qu’elle a du reste gagné », écrit-il très justement.

Mais qu’en est-il exactement de ce fameux viol et de son procès ? Il est temps d’y regarder de plus près.

Le procès pour viol de 1612

À la veille de ses 18 ans, Artemisia, déjà peintre accomplie, était semble-t-il tout aussi précoce en amour. Fille de tempérament, vivant entourée de libertins et d’aventuriers dans un univers haut en couleurs, elle entretenait une liaison depuis au moins un an avec Agostino Tassi, un peintre paysagiste de 28 ans, ami et collègue de son père. Celui-ci, qui se disait très amoureux d’elle, la formait dans le même temps à ses techniques picturales, notamment la perspective.

Selon les actes d’un procès rocambolesque où tout le monde mentait et jouait la comédie, Agostino aurait promis le mariage à Artemisia après l’avoir « violée » (selon les dires de la jeune femme et de son père), mais n’aurait pu tenir cet engagement car il était déjà marié – il se vantait dans les faits d’avoir mis un contrat sur la tête de sa femme pour se débarrasser d’elle car elle était partie vivre avec un amant, mais ce dernier lui versait régulièrement de l’argent pour qu’il n’en fasse rien. Comme on le voit, les moeurs romaines étaient plutôt libres et la vie sexuelle des uns et des autres passablement dissolue.

Les actes de ce procès ont été édités et traduits en français (Artemisia Gentileschi, Actes d’un procès pour viol suivi de Lettres, Paris, éd. Des femmes, 1984) et l’on en trouve aussi des extraits assortis d’une très intéressante analyse dans un article en ligne de Marthe Coppel-Bastch, « Artemisia Gentileschi (1593-1653). sexualité, violence, peinture », dans Adolescence, 2008/2 (n° 64), p. 365-387. « On y découvre un imbroglio de faux témoignages, de mensonges et d’accusations réciproques, à partir de quoi il est très difficile de deviner ce qui s’est réellement passé. Outre l’accusé, les témoins qui défilent tout au long des audiences semblent rivaliser pour cacher la vérité », écrit M. Coppel-Bastch, qui relève aussi la liberté de ton et la liberté de mœurs qui émanent de cette petite société d’artisans romains des années 1610. « L’histoire du procès s’apparente presque à une farce avec des personnages stéréotypés : la jeune fille, l’entremetteuse, le séducteur, le méchant, le père… », écrit-elle.

C’est Orazio, le père d’Artemisia, qui en 1612, soit un an après les faits, intente ce procès, et non elle. Comme tout le monde, il était au courant de cette liaison et de cette affaire depuis longtemps, mais semble s’être fâché uniquement lorsqu’il a compris que le mariage n’aurait pas lieu. Le procès est intenté non pour « viol », mais pour « stupro » stupre, c’est-à-dire défloration non suivie de mariage et en l’occurrence ici, violente. Le problème est visiblement moins la relation sexuelle que la promesse de mariage non tenue. Le prétexte du « viol » semble donc monté en épingle pour trouver une solution à la défloration d’Artemisia qui, dans cette société du XVIIe siècle, constituait un frein évident pour se marier honorablement. Au terme d’un procès qui aura duré neuf mois, Agostino est condamné à l’exil, sentence qui ne sera cependant pas appliquée – il n’a jamais quitté Rome et plusieurs documents attestent que lui et Artemisia se sont revus.

Selon les actes, Artemisia raconte elle-même qu’après cette expérience sexuelle brutale, Agostino lui a promis de l’épouser : « Pour me calmer il me dit : « Donnez-moi la main. Je vous promets de vous épouser dès que je serai sorti du labyrinthe dans lequel je me trouve en ce moment. » À cette bonne promesse je me tranquillisai et c’est à cause de cette promesse qu’il m’a amenée à plusieurs reprises à consentir avec amour à ses désirs. »

Ils étaient donc amoureux l’un de l’autre et avaient des relations sexuelles suivies et consenties. Sur l’épisode de sa défloration, la déposition d’Artemisia est particulièrement floue et évasive : « Elle répondit : « Au moment où Agostino me violenta, comme je l’ai dit, j’avais mes menstruations. C’est pourquoi je ne puis dire avec certitude à sa Seigneurie si c’est à cause de ce que fit Agostino que ma nature perdait du sang, parce qu’aussi je ne savais pas exactement comment se passaient ces choses-là. Il est bien vrai cependant que je me rendis compte que le sang était plus rouge qu’à l’ordinaire. »

De son côté, Agostino se défend vigoureusement en expliquant qu’Artemisia était « une libertine et une putain qui se conduisait mal » et qu’elle n’était plus vierge car elle avait eu bien d’autres amants avant lui – et personne ne peut en effet conclure quoi que ce soit de la déclaration plutôt futée d’Artemisia. Agostino continue : « Si Artemisia dit que j’ai eu commerce avec elle à plusieurs reprises et que je lui ai ôté sa virginité, elle ne dit pas la vérité et elle ne raconte que des mensonges. Plût au ciel que tout le monde lui ait ôté sa virginité autant que moi je la lui ai ôtée ! ».

Un témoin raconte aussi : « Plusieurs fois Agostino m’a dit vouloir épouser Artemisia. Il en était si jaloux qu’il faisait monter la garde devant chez elle jour et nuit à toutes sortes de gens pour voir si quelqu’un y entrait. […] Il a également écrit plusieurs sonnets et plusieurs lettres qui me sont adressés dans lesquels on voit qu’il est très amoureux d’Artemisia. »

Comme l’écrit Marthe Coppel-Batsch : « J’ai même été jusqu’à imaginer qu’Artemisia ait pu céder à Agostino ce jour-là, précisément parce que le sang des menstruations pouvait laisser le séducteur dans l’illusion de la défloration. L’Artemisia que je m’invente là, est une jeune femme très vivante, qui doit évoluer dans une époque remplie de contradictions, pleine de sensualité et d’interdits féroces. »

Son honneur étant plus ou moins lavé publiquement, même s’il semble que le procès ait été en lui-même plus éprouvant et déshonorant que l’acte sexuel lui-même – Artemisia ayant été soumise à un examen gynécologique public par deux sages-femmes ainsi qu’au supplice de la question (en lui enserrant les doigts dans des fils métalliques), elle épouse quelques jours après le verdict, pour la forme, un peintre de second rang, Pierantonio Stattiesi, avec qui elle part s’installer à Florence afin de mettre sur orbite sa florissante carrière de peintre. À 23 ans, elle est la première femme à intégrer l’Accademia del disegno de Florence fondée par Vasari pour perpétuer l’oeuvre de Michel-Ange. Elle y reste sept ans, se sépare de son mari, a plusieurs amants dont l’aristocrate florentin Francesco Maria Maringhi et deux filles qu’elle élève seule. Francesco Solinas a découvert en 2011 trente-six des émouvantes lettres « passionnées, presque libertines » qu’elle avait adressées à cet amant banquier – ce qui démontre encore que la société de l’époque n’était pas si corsetée qu’on le prétend et le « patriarcat » pas si éprouvant que cela à vivre. Puis, lassée de la vie florentine, elle rentre à Rome avec ses quatre enfants dont un, probablement, de Maringhi. Elle y dirige un atelier à succès, séjourne trois ans à Venise, puis s’installe à Naples, au faîte de sa gloire, où elle règne de nouveau sur un atelier de nombreux assistants.

Ce qui ressort donc objectivement de cette société italienne du début du XVIIe siècle, c’est que la « domination masculine » n’y explose pas tant que cela à la vue. La liberté de moeurs y est grande, les femmes sont dégourdies, manipulatrices et libertines comme devant et le filtre féministe victimaire fait plutôt rire. La femme d’Agostino se moque bien de lui, en compagnie de son amant. Personne ne semble relever non plus que la justice ecclésiastique de cette société si « patriarcale » s’est rangée sans difficultés du côté d’une jeune femme de 19 ans, alors même que l’histoire était cousue de fil blanc. Faut-il rappeler que dans l’Inde du XXIe siècle, on n’en est toujours pas là ? Et je ne parle même pas de ces douces sociétés chariatiques tant fantasmées par nos déconstructivistes de gauche… Il y a donc un anachronisme total à traiter Artemisia comme une pauvrette victime de viol traumatisée à vie par cet événement. Elle n’était manifestement pas plus victime que moi et toute sa vie témoigne brillamment « que du viol, on s’en sort », comme qui dirait.

Une femme de caractère

S’il ressort non seulement de sa vie mais de sa peinture qu’Artemisia avait le caractère bien trempé, ses thèmes de prédilection, des héroïnes bibliques qui massacrent des hommes, ne sont toutefois pas à rapporter qu’à son histoire personnelle, loin s’en faut. Ces thèmes font partie intégrante du fonds culturel de l’Église catholique depuis le Moyen Âge, où le modèle des héroïnes bibliques est interprété depuis les origines du christianisme comme une préfigure de la Vierge Marie et de l’Église triomphante. Dans le contexte de la Contre-Réforme catholique, où l’on revient aux fondamentaux iconographiques – et surtout au culte marial –, il ne faut donc pas aller trop vite en besogne pour apposer la sempiternelle lecture misandro-revancharde sur le choix de ces sujets guerriers, « féministes » en apparence, ou tout au moins donnant l’impression d’une revanche violente des femmes sur les hommes. Ces thèmes rappellent tout de même, au passage, que la figure féminine a toujours été mise en avant, au sein même du fameux « patriarcat de l’homme banc », comme une figure naturelle du bien contre le mal, et que la civilisation occidentale n’a jamais minimisé la force de frappe du sexe féminin, que celle-ci soit physique ou symbolique.

L’exemple de Judith

Si le choix de ses sujets était parfaitement en phase avec la culture de son temps (d’autant qu’il s’agissait de commandes), on peut toutefois accepter l’idée qu’Artemisia ait préféré – et particulièrement apprécié – peindre des sujets tirés de l’histoire ancienne mettant en scène des « femmes fortes ». Rappelons encore que la mulier fortis est un des grands thèmes issus du bagage judéo-chrétien : « Mulierem fortem quis inveniet (« Une femme forte, qui la trouvera ? », Proverbes 31, 10) ». Judith, Lucrèce, Jael ou Suzanne incarnent tout particulièrement cette figure, mais aussi sainte Catherine et quelques autres martyres en lesquelles elle s’est parfois auto-portraiturée (voir plus haut).

Mais de là y voir une « Artemisia se rêvant en Judith vengeresse tranchant la tête d’un ‘Holopherne-Tassi' », il s’agit de surinterprétation caractérisée. Cette dernière est le fait de Mary Garrard, universitaire américaine qui a plaqué sur Artemisia l’habituelle relecture féministe victimaire et tendancieuse de l’histoire. Les deux tableaux de Judith décapitant Holopherne conservés à Florence et Naples ont été peints entre 1614 et 1620 (et non pas en 1612, lors du procès). Les lire comme une vengeance cathartique vis-à-vis d’Agostino Tassi relève de la pure interprétation.

La Judith d’Artemisia emprunte simplement à l’iconographie de son temps – les autres femmes peintres de la période, Lavinia Fontana, Fede Galizia ou Virginia Vezzi, ont également peint des Judith et Holopherne –, mais aussi et surtout au Caravage, le grand maître du ténébrisme italien. Si la composition, la violence dramatique des visages convulsés et les contrastes lumineux (le fameux « clair-obscur ») lui sont directement imputables, le décolleté généreux de Judith reste toutefois la marque propre de la jeune peintre. On relève encore une fois son goût assumé pour le féminin érotique et sensuel – démonstration s’il en est que la peinture du féminin érotique n’est pas le propre du male gaze, comme l’affirme faussement la complainte féministe.

Comme l’écrit Henri Soldani, « l’Église ne craint pas plus cette femme au destin marqué qu’elle n’a refoulé le peintre aux moeurs dissolues. Sinon, les tableaux ne se seraient pas multipliés autant » (Le Spectacle du Monde, n°586, 1/02/2012). L’examen minutieux et objectif des faits (ici, la renommée internationale d’Artemisia et sa totale liberté de mouvement et d’expression) permet de se rendre compte à quel point les fantasmes victimaires féministes sont sans objet. Preuve également de l’ouverture d’esprit de cette société et de cette église de la Contre-Réforme tant caricaturée, qui n’avait pourtant de cesse de valoriser les femmes, qu’elles soient saintes, martyres, pécheresses, et que l’on retrouve à longueur de tableaux, belles, sensuelles, rêveuses ou mélancoliques.

D’aucuns déplorent à juste titre cette OPA sur Artemisia : « À la fin du XXe siècle, on a voulu en faire une héroïne du féminisme. Au risque d’en faire non une artiste, mais un phénomène dont l’oeuvre se perd dans une psychanalyse de pacotille, oublieuse du contexte social et culturel » résume Vincent Noce (« Artemisia, chevalet de batailles », Libération, 26/04/12). « Mais c’est par le traumatisme de son viol, qui a donné lieu à un procès retentissant, qu’a d’abord été connue cette artiste très talentueuse, déplore Magali Nachtergael. On hystérise toujours plus le parcours des femmes. » (Ouest-France, 13/12/14). Et c’est bien là tout le paradoxe féministe : défendre la femme de manière hystérique en faisant de toutes les femmes des hystériques, tout en fustigeant ceux qui traitent les femmes d’hystériques…

Le marketing du viol ou la garantie du frisson qui fait vendre

Les penchants affirmés d’Artemisia pour la sensualité, la nudité, le dévoilement, le voyeurisme, le sexe, la douleur et l’érotisme au sens large sont-ils à rapporter systématiquement à son présumé « viol » ? Si c’est le cas, ce serait alors pour le souvenir cuisant qu’a dû lui laisser le procès, davantage que pour la violence de l’acte sexuel en lui-même – qui l’a visiblement moins traumatisée que nos actuelles féministes neurasthéniques et misandres. Il suffit de considérer sa carrière, ses amours, son tempérament, mais également son style figuratif et la parfaite maîtrise de son art pour comprendre que l’aventure avec Agostino ne lui a de toute évidence pas laissé tant de séquelles que cela, si ce n’est pas du tout – et qu’elle s’en est peut-être même amusée toute sa vie, voire en a fait son fonds de commerce. Car après tout, qu’est-ce qui l’empêchait de tirer des traites à vie sur les événements qui l’ont rendue célèbre et ont certainement boosté sa carrière, auréolée du piment de ce scandale sexuel plutôt « baroque » ? Artemisia était tout simplement ultra sexy avant l’heure et elle a su exploiter le filon d’une main de maître. Elle n’aura été ni la première ni la dernière – tout le monde sait, à commencer par les femmes, que le sexe a toujours fait vendre, hier comme aujourd’hui.

Il ne faut donc pas psychologiser à outrance sa peinture et surtout, il ne faut pas se contenter de victimiser Artemisia en manipulant son histoire ou rechercher sans fin des signes « d’expiation » dans ses nus érotisants. En aucune manière, elle n’incarne « les luttes féminines du XXIe siècle. » Pas plus Artemisia que moi-même ne sommes victimes du patriarcat sous prétexte que nous sommes nées femmes, au XVIIe ou au XXe siècles. L’idée qu’une femme libre et forte ait pu exister sur cette terre semble plus que jamais inaccessible au féminisme victimaire.

Qu’Artemisia soit une femme forte, sa correspondance en témoigne à répétition : « Vous trouverez en moi l’âme de César dans un corps de femme », écrivait-elle. « Si j’étais un homme, je doute fort que les choses se passeraient de cette façon. » « Mais je montrerai à Votre Seigneurie ce qu’une femme sait faire ! », écrivait-elle encore en 1649 à l’un de ses commanditaires.

Aucune trace de victimisation chez Artemisia, jamais. Aucune trace de soumission à un fantasmatique « patriarcat » non plus. Elle est donc l’inverse exact d’une féminisme victimaire, dans la mesure où elle affirme au contraire n’avoir rien à envier aux hommes. Il est assez paradoxal que les radicales féministes aient fait leur égérie d’une femme aussi différente d’elles – ce qui démontre en creux l’ampleur de leurs égarements.

On peut interpréter l’histoire d’Artemisia de plusieurs manières. Les féministes en ont fait l’otage de leur complainte victimaire alors que pour une femme comme moi, elle est tout l’inverse : Artemisia n’a pas vécu en victime des hommes mais toujours en femme libre capable de prendre et de reprendre sa vie en main et qui sait, de manipuler les événements et les gens qu’elle croisait sur sa route. N’oublions pas qu’elle vivait dans un monde où le pinceau, le poignard et le poison circulaient dans les mêmes mains, que celles-ci soit féminines ou masculines – un monde de passion et de fureur, bien éloigné des milieux feutrés, féministes et endogames de celles qui instrumentalisent aujourd’hui son histoire.

Artemisia otage des féministes radicales

Le Monde, jamais en retard d’un procès d’intention en mal-pensance, s’est attaqué au film d’Agnès Merlet, Artemisia (1997) qui, s’appuyant sur les minutes du procès évoqué plus haut, abordait la biographie de la peintre sous l’angle – justifié, à mon avis – de la passion amoureuse (« Agnès Merlet a-t-elle abusé de sa licence artistique ? », Le Monde, 21/06/1998).

Que n’avait-elle fait là… En bons chiens de garde du féminisme radical (déjà), le bureau d’application du féminisme tout-puissant lui reprochait, par la plume de Claudine Mulard, d’avoir osé déplaire aux grandes prêtresses (américaines, comme il se doit) de la secte. Et de citer les correspondants du London Times : « Un film français sur la première femme peintre reconnue mondialement provoque une fureur féministe dans le monde des arts new-yorkais » et du New York Times : « Seuls des Français, semble-t-il, pouvaient transformer un procès pour viol en histoire d’amour torride et présenter Artemisia en femme-enfant impétueuse dévorée par ses fantasmes érotiques ». Et de rappeler que la toute-puissante Gloria Steinem (une des pires féministes radicales de la planète) ainsi que sa collègue Mary Garrard (la féministe preneuse d’otage d’Artemisia) avaient fait circuler une pétition avec un soi-disant « rappel des faits historiques » et sur les tableaux d’Artemisia – comme si l’avis de ces féministes fanatiques avait valeur d’évangile.

Claudine Mulard traite ensuite Agnès Merlet de révisionniste en rapportant simplement que celle-ci avait rappelé une vérité, à savoir que « personne ne dit la vérité devant un tribunal » – en l’occurrence celui du procès d’Artemisia, dont il suffit de se reporter aux actes (voir plus haut).

La meilleure réponse à cela, c’est Agnès Merlet en personne qui la donne, dans un droit de réponse paru la semaine suivante : « Le destin d’Artemisia » (Le Monde, 29/06/1998) et qu’il est bon de citer in extenso tant les propos de la réalisatrice résonnent d’une actualité brûlante : « J’ai été surprise et peinée de découvrir dans Le Monde (daté 21-22 juin) l’article sur le débat provoqué par la sortie américaine de mon film Artemisia (…). Personne n’a le monopole du destin d’Artemisia Gentileschi. Les faits attestés par les historiens et notamment ce fameux procès pour viol qui a tant compté dans la vie de cette artiste sont présents dans mon film. Le reste, effectivement, est affaire d’interprétation. La mienne, qui associe à ce viol une histoire d’amour, a déjà été proposée par des historiennes de l’art, comme la Britannique Germaine Greer. J’ajoute que, lors de sa sortie en Italie, mon film n’a suscité aucun remous dans les milieux universitaires. On y compte pourtant plusieurs spécialistes d’Artemisia Gentileschi : par exemple Eva Menzio, responsable de la première publication des actes du procès, et dont les travaux m’ont servi. Les cris d’orfraie des « féministes » Mary Garrard et Gloria Steinem me semblent en définitive en dire moins sur Artemisia Gentileschi que sur l’état d’esprit de certains milieux intellectuels américains, égarés par le « politiquement correct ». On commence par s’interroger sur le droit à la « licence artistique » d’un créateur, par dénoncer ses « abus », et on finit par censurer purement et simplement. »

On ne saurait mieux dire… Germaine Greer, c’est intéressant, est cette ancienne féministe revenue de la « culture du viol » et de la misandrie qui l’accompagne, et qui s’oppose désormais à l’approche victimaire de ses anciennes collègues (voir ma traduction de l’article : « Germaine Greer demande à ce que la peine pour viol soit réduite »). Quant au « politiquement correct » pointé ici en 1998, il est désormais ouvertement à l’œuvre dans le monde des arts et de la pensée. Malheureusement, le féminisme radical à déferlé et ses nuisances se révèlent chaque jour plus évidentes.

L’aveuglement du paradigme victimaire

L’un des aspects les plus déroutants du féminisme victimaire se trouve être, du fait de son dogmatisme et de son manichéisme (« hommes tous coupables/femmes toutes victimes »), son incapacité ontologique à faire de l’histoire – alors même que ces féministes prétendent la réviser, affublées de leurs lunettes déformantes. Comment peut-on prétendre réécrire l’histoire intégrale de l’humanité sur la base d’un tel présupposé, aussi simpliste que fallacieux et contraire à toute l’anthropologie ?

Contrairement à ce que prétendent ces manipulatrices de la réalité, il n’y a pas PAS « d’invisibilisation des femmes créatrices » et encore moins de cette parabole victimaire « de l’arbre qui cache la forêt » brandie dès que l’on croise la figure d’une femme bien dans sa peau capable de tailler sa route dans ce monde.

Dans une table-ronde intitulée « Les femmes, oubliées de l’histoire et de la culture ? » (L’Humanité, 2/11/18), on assiste – en citant justement Artemisia – à la traditionnelle complainte sur la soi-disant négation systématique patriarcale, gna gna gna, de la « création féminine » dans l’histoire, dont les livres scolaires ne parleraient pas, pas plus que des femmes ordinaires, ouin ouin… Énormes et habituels mensonges ! Alors que parler de toutes les femmes, c’est précisément ce que fait continuellement l’histoire occidentale. L’historienne Catherine Lacour-Astol répond très justement à cela : « Je ne suis pas certaine qu’il y ait effacement des classes populaires dans l’écriture de l’histoire. Au contraire, deux ouvrages récents – Une histoire populaire de la France, de Gérard Noiriel, Les Luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours, de Michelle Zancarini-Fournel – témoignent de la vivacité d’une histoire sociale, vue d’en bas, centrée sur les vies des hommes et femmes anonymes. » Il est donc éminemment regrettable que le filtre féministe déformant produise, comme toujours, un tel aveuglement.

Artemisia, toute exceptionnelle qu’elle fut par sa force de caractère et son talent, n’est ni la seule, ni la première femme peintre reconnue dans l’histoire de l’art. Et si elle a acquis une telle notoriété, ce n’est pas seulement à cause, mais aussi grâce à ses aventures et mésaventures sexuelles. En cela, elle n’est ni la première ni la dernière non plus ; c’est un parcours de vie comme un autre. « On ne saura jamais si Artemisia Gentileschi a été ou non violée par Agostino Tassi (…) Une histoire assez confuse, pleine de cris, de fureurs, de mensonges (…) Victime ou non d’un viol, Artemisia Gentileschi est, en tout cas, victime du procès », écrit Gilbert Lascault (La Quinzaine littéraire, 1/09/1984). Victime du procès ? Sur le coup, c’est possible, mais avec le recul, c’est moins sûr. Elle a certainement su tirer parti intelligemment de cette mise en scène dans laquelle elle a habilement joué son rôle.

Artemisia est une « artiste célèbre, libre, autonome, qui à travers toute son œuvre exprime vigoureusement son refus du statut de victime« , comme l’écrit judicieusement Marthe Coppel-Bastch. On pourrait même aller au-delà et se demander si elle a jamais été une victime. L’accusation de viol est visiblement, en ce XVIIe siècle romain, et exactement comme à notre époque, un des plus hauts lieux de l’affabulation et de la manipulation – il s’agissait simplement ici pour un père de marier honorablement sa fille et de faire payer un impétrant qui n’avait pas tenu ses promesses (il n’est pas exclu non plus qu’Orazio ait eu un compte personnel à régler avec Agostino). Artemisia a en tout cas su tirer haut la main son épingle du jeu. Cette affaire est au final d’une étonnante modernité, mais pas dans le sens où les féministes l’envisagent. Combien sont-elles aujourd’hui, ces stars et ces starlettes dont la célébrité s’est envolée à partir d’une accusation, vraie ou fausse, de viol ? Business as usual 😉

[à suivre…]

. Voir aussi :

[Humour et viol] – Quand Claire Bretécher brocardait les féministes

La « culture du viol », une culture féministe du harcèlement et du lynchage