En défense d’Élisabeth Badinter

Je profite de la polémique autour des propos d’Élisabeth Badinter sur France Inter le 28 septembre 2022 (« Élisabeth Badinter : « On livre des hommes à la vindicte publique sans passer par la justice ») pour revenir sur le fond de l’affaire Rousseau-Bayou et sur ce qu’elle révèle de l’inexorable déroute du néo-féminisme.

Tout d’abord, je partage la tristesse et le dégoût de Pascal Praud dans son édito du 29/09 (« É. Badinter attaquée par les néo-féministes »). Qui sont en effet ces Mathilde Panot, Najat Vallaud-Belkacem et autres Sandrine Rousseau pour parler de cette manière d’Élisabeth Badinter ? Quels essais philosophiques sur l’histoire ou sur le féminisme ont-elles produits ? Rien, nada, que tchi, walou, macache : le néant ! Tout juste quelques tweets idiots, quelques petites phrases médiatiques à la hauteur de leur stupidité, quelques pamphlets politiques de seconde zone écrits avec les pieds… Intellectuellement, elles ne sont rien, rien de rien – et elles ne seront jamais rien ! J’essaie en général de ne pas trop abuser de l’argument d’autorité, mais il y a un moment où cette bêtise crasse, née avant la honte, oblige à rappeler qui est qui.

Parce qu’elles savent qu’elles seraient toutes incapables de soutenir un débat sur le fond – notamment les questions historiques et judiciaires –, avec Élisabeth Badinter, tout ce qu’elles savent faire, c’est tweeter inlassablement leur rage et leur bêtise. La reine du bal est comme d’habitude Sandrine Rousseau, la mono-neuronée – il n’y a de la place dans son indigent cortex que pour un seul concept, toujours le même :

Gogolita Rousseau, alias doña Chochotte des temps nouveaux, armée de son Twitter et de son lance-flammes en mousse crispée, s’imagine donc qu’elle va faire « flamber le patriarcat » 🙄🙄🙄. Mais de quel patriarcat parle-t-elle, au juste ? De celui des iraniennes ? Oh que non ! Pas de risque qu’elle se rende sur place ou qu’elle se mêle de ça, pas folle, la guêpe ! Il n’y a que les combats contre les moulins à vents qui l’intéressent ; le réel est beaucoup trop risqué, faut pas rigoler. Madame Bovary ne se risque pas sur les véritables théâtres de guerre, c’est la base.

Mais que reprochent donc les neurasthéniques à Élisabeth Badinter ?

É. B. aurait parlé de « gens de couleur », dites-donc… Oui, et alors ? C’est comme ça que tout le monde disait avant qu’on nous bassine avec les racis.é.e.s ! Assez de novlangue ! De toutes façons, personne n’est dupe : ce n’est qu’une manière de pinailler sur la forme quand on est prise la main dans le sac à pratiquer soi-même le pire racisme qui soit, celui qui se prétend anti-raciste, mais qui ne voit QUE la couleur des gens et ne les assigne qu’en fonction de leur naissance, de leur sexe ou de leur race. Et d’ailleurs, pourquoi ne lui retourne-t-on jamais le compliment, à Torquemada Rousseau, dans les rangs de l’extrême gauche ? Pourquoi ne lui demande-t-on jamais, puisqu’elle n’est elle-même qu’une vieille bourgeoise blanche occidentale ménopausée de plus de 50 ans, de fermer un peu sa gueule ? Puisque c’est le tarif, à entendre l’autre bécasse de Vallaud-Belkacem, qui insinue qu’É. B. est trop âgée ! Que la Rousseau ne s’avise donc pas de passer 70 ans un jour, parce que ses copines racis.é.e.s. sauront s’occuper de son cas, on n’en doute pas une seconde (et on se réjouit même à l’avance de ce moment) !

Ce qui la contrarie tant, doña Rousseau, c’est qu’Élisabeth Badinter a parfaitement souligné la connivence entre islamistes, féministes et LGBT : « Dans le système de l’intersectionnalité, il y a une entente entre trois groupes, les gens de couleur, les néoféministes et les islamistes. Il y a une entente, on ne bouge pas. Vous avez peut-être remarqué que les islamistes ne disent jamais un mot contre les militantes LGBT ». « Il y a une logique. Quand on fait face, à l’extérieur, avec des alliés pareils, on ne bouge pas. Et c’est réciproque » (6′), et c’est bien sûr cette vérité qui lui reste en travers [sur cet état de fait, voir aussi mon article de 2018, « Féminisme et islamisme, les convergences »].

Mais c’est surtout qu’É. B. l’a mise devant ses actes : « A la tête de la radicalisation, nous avons une députée écolo, madame Rousseau, qui veut faire tout flamber (…). Où sommes-nous, pour mépriser à ce point la justice ? Mme Rousseau est dans la toute-puissance et se permet de contrer la justice »:

Doña Chochotte « assume » donc en réponse qu’elle veut faire flamber « le patriarcat » 🙄. Je repose alors la question : de quel « patriarcat » parle-t-elle ici, particulièrement dans le cas de Julien Bayou ? Du « patriarcat » qui pousse un homme à quitter une compagne éplorée qui ne trouve rien de mieux pour purger sa rage et son chagrin que de le dénoncer au Politburo du parti afin que la Stasi l’expédie fissa au goulag ?

[Edit : Je ne croyais pas tomber si juste en parlant de Stasi politique à EELV, puisque les faits sont encore pires : il s’agit très clairement d’une secte morale : « Affaire Bayou: comment des militantes et des ex ont mis le chef d’EE-LV sous surveillance », Libération, 30/09/22)

Comment peut-on confondre un couple qui se déchire dans une banale affaire de séparation (et probablement de tromperie) avec le « patriarcat » ? Comme est-ce rangé dans la cervelle de ces pauvres féministes ? Quand c’est la femme qui découche avec un autre homme ou qui s’en va (cas tout aussi fréquent, si ce n’est plus), il faudrait appeler ça comment, alors, du « matriarcat » ?

Il est ensuite question dans l’interview de Laurence Rossignol, autre engin néoféministe de compétition, qui prétend instaurer sa « propre déontologie, différente du code pénal et des décisions de justice » (10′). Ben voyons ! Il faudrait laisser la police politique de ces folles furieuses détruire librement et impunément tout homme qui ne se soumet pas à leurs diktats ? Et puis quoi encore ?

Élisabeth Badinter répond très justement « qu’il n’est pas possible qu’il y ait une justice parallèle », ce qui est l’évidence même. Ces féminazies ne voient donc pas qu’elles tiennent le même discours que les tribunaux ecclésiastiques iraniens ? Qu’elles veulent imposer leur charia féministe en piétinant des siècles de construction juridique en Occident ? Éric Dupont-Moretti a eu parfaitement raison de dire qu’il était urgent de siffler la fin de la récré et je le félicite chaudement pour sa prise de parole percutante. Jusqu’à quand va-t-on se laisser marcher sur les pieds par ces ayatollahs en jupons ?

Élisabeth Badinter a raison : le viol n’est pas un crime contre l’humanité et la prescription a un sens

Avec la question du viol, on touche ensuite au cœur de la névrose puritaine néoféministe. Élisabeth Badinter dit en substance : « Ce que reprochent les féministes de #MeToo à la justice, c’est la question de la prescription. Si on en finissait avec la prescription, ce serait assimiler les violences sexistes au crime contre l’humanité, le seul à être imprescriptible. » (11′)

Oui, la prescription a un sens

N’étant pas juriste, je me contenterai ici de rappeler ce que ceux-ci en disent : supprimer la prescription pour les affaires sexuelles reviendrait à juger à des décennies de distance des faits totalement indémontrables, où ce serait parole contre parole et qui s’achèveraient invariablement soit par des non lieux ou des classements sans suites (rendant les femmes encore plus amères), soit par des condamnations sans preuves en dehors de tout état de droit (donc chose impossible en théorie, à moins que la charia féministe n’ait été votée entretemps par le parlement). Ces buses féministes ne comprennent donc pas que supprimer la prescription ne leur rendrait justice d’aucune façon, bien au contraire !

Élisabeth Badinter a donc parfaitement raison d’insister sur l’urgence de déposer une plainte sans délai pour que les faits soient vérifiables et vérifiés. Quand c’est ce qui se passe, les tribunaux sont sans pitié pour les violeurs, qui sont toujours condamnés, souvent même au-delà des réquisitions. Il est faux également de prétendre que les policiers ne prennent pas correctement les plaintes pour viol. Ils ont été formés à cela et sont particulièrement à l’écoute sur ces sujets – ne serait-ce que pour éviter des pataquès sur les réseaux sociaux, avec des associations féministes qui n’attendent que le moindre faux pas pour harceler les commissariats. D’ailleurs, on l’a vu avec l’affaire Quatennens : une simple main courante déclenche immédiatement une judiciarisation (même si la victime ne le souhaite pas !)

Mais quand, dans le même temps, Caroline de Haas qui elle, défend la prescription (comme quoi…), peste parce qu’il y a trop de gens (donc de violeurs) en prison, on sent que c’est encore la quadrature du cercle et que les neurones en sous-nombre des féministes ne sauraient de nouveau tarder à disjoncter :

Il faut porter plainte le plus vite possible

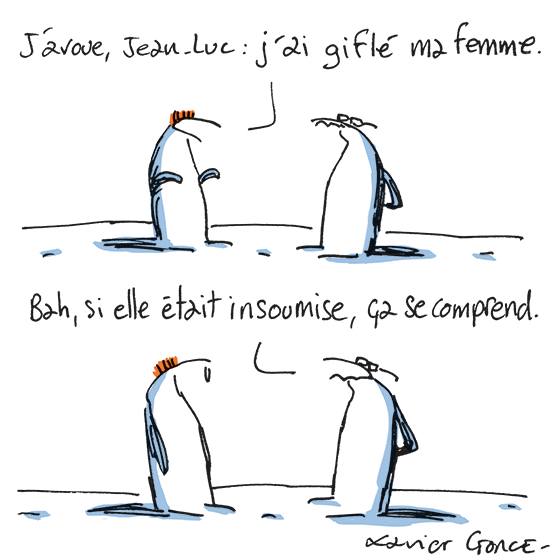

Quand un viol véritable a été perpétré (j’entends un viol crapuleux ou une véritable violence sexuelle avec utilisation de la force, coups et blessures), les femmes, dans leur très grande majorité, portent plainte immédiatement. J’ai moi-même accompagné une des mes amies, qui s’était fait violer dans l’escalier de mon immeuble, lors de son dépôt de plainte au commissariat puis dans un service hospitalier pour les prélèvements. On était bouleversées, on y a passé une partie de la nuit, mais il nous paraissait évident qu’il était crucial de le faire. Par la suite, cette amie n’a plus jamais parlé de cette histoire à quiconque, pas plus à ses parents qu’à ses amis, ni même à moi. Elle s’en est parfaitement remise et a poursuivi sa vie sans aucun problème – parce que oui, ça arrive ! Il faut dire qu’à l’époque, on n’avait pas sur le dos tous ces régiments de féministes manipulatrices dont le business principal est d’enfermer les femmes à vie dans leurs traumatismes afin de nourrir leur propre gloire médiatique (Claire Brétecher les croquait déjà très justement à la fin des 70′).

L’usage devrait distinguer clairement entre le viol avec violence et le « bad sex » consenti ou même semi-consenti

J’estime à titre personnel que le mot « viol » ne devrait pas recouvrir autant de réalités disparates qui conduisent à mettre sur le même plan un véritable acte criminel avec une expérience consentie de « bad sex » (un plan cul ordinaire que l’on regrette au petit matin), quand ce n’est pas une simple main aux fesses ou un regard dans le décolleté. Les féministes ont fait une OPA insupportable sur le concept de viol, le mettant à toutes les sauces, même les plus improbables. Ce continuum victimaire est proprement indécent pour les véritables victimes de violences physiques et sexuelles, celles qui se voient confondues avec les affabulatrices, les neurasthéniques et toutes celles qui n’ont plus que ce narratif pour pouvoir exister dans la civilisation de la « culture du viol » (« Hé, regardez-moi, j’ai été violée, hein, j’existe ! »).

La prescription actuelle en cas de viol court entre 10 et 20 ans selon les cas et Élisabeth Badinter a parfaitement raison de dire que c’est largement suffisant pour aller déposer sa plainte. Je serais même pour ma part pour la réduire à moins de 10 ans, histoire de forcer les violées à porter plainte dans les plus brefs délais – puisque c’est la seule véritable chance pour elles d’obtenir justice et de faire condamner des hommes dangereux (si la « sororitude » existait vraiment, ce serait ici qu’elle devrait être démontrée, dans un authentique souci des autres).

J’en ai assez de ces discours victimaires de femmes soi-disant trop fragiles pour aller porter plainte, qui se réveillent des décennies plus tard uniquement pour des raisons de rancœur et de ressentiment, ou par jalousie et envie de se payer un homme qui a mieux réussi qu’elles dans la vie. Il est tellement évident que ce n’est qu’une entreprise de vengeance avec de très grosses ficelles. Mais comme Madame Bovary a pris le pouvoir… :

Oui, les femmes doivent prendre leurs responsabilités

Élisabeth Badinter a recouru au concept honni des féministes, le mot qu’il ne faut jamais prononcer devant elles, celui de « responsabilité »: « Pourquoi on ne porterait pas plainte avant la prescription ? Parfois il faut prendre ses responsabilités (…) Je comprends bien que ça soit très difficile à évoquer pendant des années. Mais quand même, 10 ans, ce n’est pas si mal ».

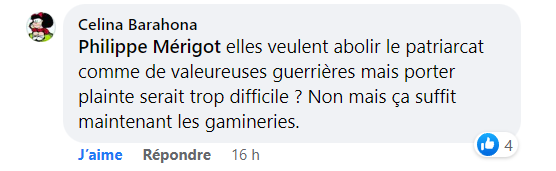

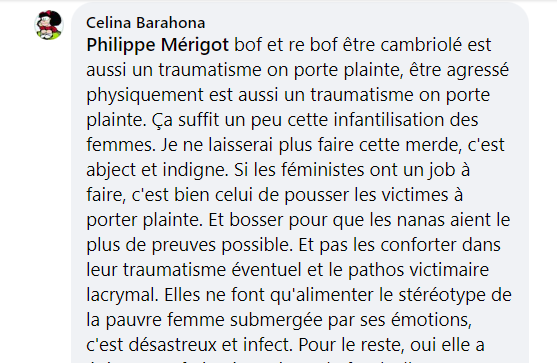

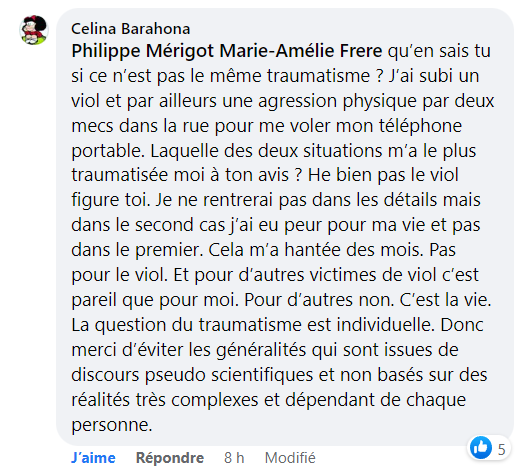

C’était oublier que jamais une féministe ne peut être tenue pour responsable de quoi que que ce soit. Car féministe égale irresponsable, ou mineure à vie. Et totalement irrationnelle et exclusivement dans l’émotion et la neurasthénie, ajouterait fièrement Sardine Rousseau. Eh bien moi, c’est en tant que femme que je vous envoie paître, les grosses débiles ; ça suffit, ces discours. Comme le dit très justement une de mes amies Facebook :

Qui plus est, les violences sexuelles ne sont pas nécessairement les plus traumatisantes :

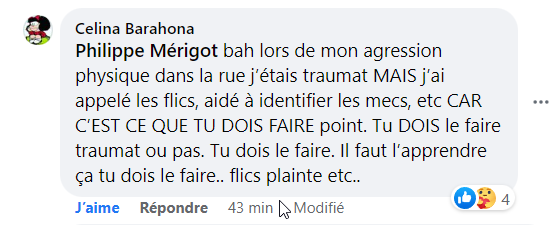

Voilà, pas mieux. Assez de postures ; si le préjudice est réel, il faut porter plainte. Parce que sinon, c’est la porte ouverte à la révocation en doute de la parole de la victime. Et dans ce cas, elle perdra toujours en justice : elle n’obtiendra que des non lieux ou des acquittements. Ce ne sont déjà plus dans les faits que des occasions pour jeter des hommes en pâture sur les réseaux sociaux afin de purger sa haine ou sa jalousie malveillante. Il faut hélas reconnaître qu’actuellement, ça fonctionne plutôt bien… mais jusqu’à quand ? Les hommes finiront bien par se rebeller et rendre coup pour coup. Les procès en diffamation sont d’ailleurs de plus en plus fréquents – procès que les hommes gagnent quasiment toujours…

Non, on ne vous croit pas toujours, et on a bien raison

A propos des excès de #MeToo, Élisabeth Badinter dit dans l’interview : « Il y a des excès plus ou moins graves. Quand on se propose de tourner le dos au judiciaire pour exercer sa propre justice, nous n’avons pas la certitude de leur objectivité, ni même de leur honnêteté. Parce que moi, je ne comprends pas bien ce qui se passe au seins de la Nupes, à savoir pour les uns, c’est pas grave, pour les autres, c’est la fin de la présomption d’innocence et d’un travail sérieux » (12’50).

Et comme elle dit à la fin, en réponse à un auditeur : « Il faut en finir avec l’expression « les hommes sont des salauds et les femmes sont des victimes ». Il faut savoir raison garder. Oui, des hommes se comportent mal, oserais-je dire qu’il y a aussi des femmes qui se comportent mal. » (24’45)

La question de la véracité de la parole des femmes se pose ici de manière cruciale. Parce que oui, une femme peut mentir et transformer a posteriori en viol une simple affaire de bad sex et surtout, utiliser l’accusation de viol pour faire payer tout autre chose – en général une rupture difficile. C’est ici qu’entre en scène le féminisme radical de Madame Bovary (voir plus bas).

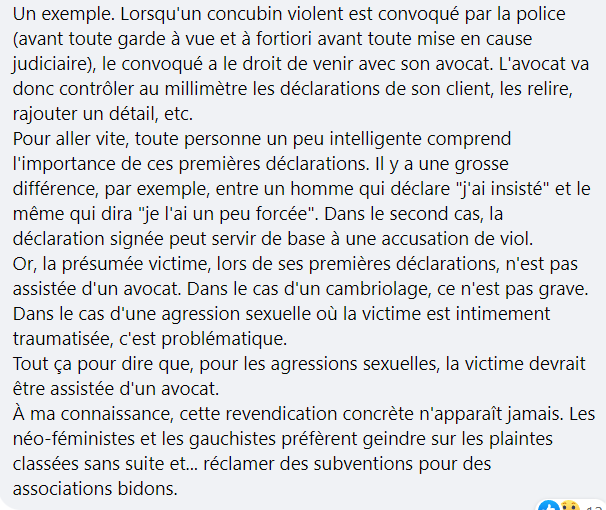

Fragilité des dépositions et réécriture postérieure de l’histoire

Il semble également qu’un autre problème se pose avec la déposition des victimes. Pourquoi celles-ci ne sont-elles jamais assistées d’un juriste, alors que celles des agresseurs peuvent l’être ? Pourquoi n’est-ce pas une requête impérieuse des associations féministes ? Comme l’écrit un autre de mes amis Facebook :

Est-ce que ce ne serait pas par hasard pour pouvoir réécrire tranquillement l’histoire, en reformulant les faits a posteriori, dans le bureau d’une avocate féministe ou directement par les associations ? N’étant pas juriste, je ne peux pour l’instant répondre à cette question.

Je suis bien plus préoccupée par la bonne condition de mes neurones que par celle de ma muqueuse vaginale

L’affaire de la gifle de Quatennens m’a encore récemment donné l’occasion de revenir sur ma logique – et sur celle de nombreuses femmes, tout au moins celles qui ne se sont pas dramatiquement fait retourner le cerveau par la bigoterie féministe. Face à un risque élevé et avéré de violence physique masculine, j’ai plus d’une fois préféré (et de loin) ne pas faire me frapper à la tête ou aux organes vitaux, plutôt que de protéger à tout prix ma précieuse muqueuse vaginale (dont je n’ai évidemment rien à foutre dans un moment pareil – ni même après !). Même en n’étant pas encore migraineuse à l’époque, j’ai toujours bien plus craint de me prendre des coups sur le visage, les tempes ou le crâne que de serrer les dents quelques minutes avec un malotru, eh oui ! Je l’ai toujours assumé, ça ne m’a jamais empêchée de dormir ni même de continuer joyeusement ma vie, et je n’ai jamais varié sur ce point. Il faut dire que moi, contrairement aux féministes, je raisonne avec mon cerveau, pas avec mon vagin, ceci expliquant probablement cela.

Et je ne veux surtout pas qu’un tribunal ecclésiastique féministe ou un Politburo pour l’Observance de la pureté morale et sexuelle prenne en charge ma vie intime. Je ne suivrai jamais les diktats et les fixations néoféministes, ne partageant en rien leur puritanisme et leur bitophobie primaire. J’ose même dire que mes ex-partenaires de bad sex m’inspirent aujourd’hui bien plus de sympathie que l’ignoble Rousseau et sa clique de matrones en vertugadins. La Terreur morale, merci bien !

Quand Madame Bovary fait de la politique

On en arrive en conclusion au visage que révèle ce nouveau féminisme, incarné en ce moment par l’affaire Rousseau/Bayou : celui d’un régiment de Mme Bovary trompées et délaissées, d’armadas de petites bourgeoises désœuvrées devant surmonter une épreuve affective et qui n’ont comme ultime recours que de faire tomber publiquement leurs ex indélicats, soit en les accusant de viol (ou de cette stupidité de « violences sexuelles et sexistes ») soit, quand il n’y a véritablement aucun délit constitué, de tenter à tout prix de faire entrer dans le prétoire le nouveau crime psychologique d’emprise amoureuse.

Je dois rappeler ici que je ne minimise en rien la douleur ressentie lors d’une séparation. Pour l’avoir vécue moi-même plus d’une fois, c’est la plus grande souffrance que j’ai jamais traversée – l’accouchement sans péridurale était une partie de plaisir à côté (et même de très loin). Tous les jours, des gens, hommes comme femmes, meurent de leur séparation – et probablement même davantage d’hommes, puisqu’ils réussissent en général mieux leur suicide. Cette souffrance est donc parfaitement réelle, celle de Mme Bayou comme celle de Mr Quatennens au demeurant, et je compatis très sincèrement. Ceci étant posé, aucune souffrance sentimentale ne saurait justifier que l’on frappe une femme ni que l’on sorte de l’état de droit. Il faut savoir raison garder et faire la part des choses, comme dit E. Badinter, même si cela demande un véritable effort.

Aucune souffrance morale ou affective ne justifie non plus que l’on s’égare dans le féminisme radical, que l’on se mettre à confondre l’échec de sa propre relation avec un quelconque « patriarcat » ou une « domination de l’homme blanc occidental », comme le fait impunément Sandrine Rousseau, du haut de sa bêtise monumentale – et comme le font aussi beaucoup trop de féministes qui se font happer par cette idéologie au moment délicat d’une rupture.

La mouvance féministe agit exactement comme une secte, pratiquant le « love bombing » pour recruter ses adeptes, profitant cyniquement de la détresse amoureuse de jeunes femmes venant souvent de traverser leur première grosse peine de cœur pour leur laver le cerveau et les enrôler dans leur guerre pathologique contre la gent masculine.

Une rupture amoureuse n’est pas l’œuvre du « patriarcat », pas plus que la « souffrance psychologique » lors d’une séparation n’est une « violence sexiste et sexuelle » – car alors, il faudrait, par souci d’égalité, condamner lourdement toutes les femmes qui quittent un homme, comme le font déjà les tribunaux de la charia ! A moins que les féministes ne réclament une charia qu’à leur seul service, avec lapidation des hommes infidèles ? Le règne des neurasthéniques, ça suffit ! Les Madame Bovary sans le talent de Flaubert, au placard !

Je donne à nouveau le dernier mot à Emmanuel Todd, dont le concept d’anomie, formalisé au XIXe siècle par Émile Durkheim, s’applique à la perfection aux néo-féministes antagonistes d’aujourd’hui : telles des Emma Bovary en panique face à leur destin, elles combattent un patriarcat imaginaire, croyant régler ainsi leur incapacité à assumer leur autonomie et leurs déboires amoureux. Car qui dit liberté dit aussi responsabilité et courage :

[à suivre…]

- Voir aussi :

Laetitia Strauch-Bonart, « Sandrine Rousseau et l’affaire Bayou : non, les femmes ne sont pas d’éternelles mineures » (L’Express, 29/09/22) : « Alors que cette affaire ne concerne pas des violences sexuelles, elle est présentée comme telle depuis le début. Une confusion qui entretient l’idée que les femmes seraient psychologiquement fragiles, ce qui les infériorise. »

Je peux témoigner que du viol, on s’en sort