Camille Paglia, « Amazone d’inconfort », Le Nouveau Magazine Littéraire, n° 26, février 2020

Propos recueillis par David Haziza

En rupture avec le retour du puritanisme dans le féminisme américain, cette essayiste hors normes prône une sexualité politiquement incorrecte.

David Haziza. – Vous êtes devenue célèbre avec Sexual Personae, paru aux États-Unis en 1990. Les lecteurs français y ont pour la première fois accès. Pour commencer, qu’est-ce qu’une « persona sexuelle » ?

Camille Paglia. – Sexual Personae, le produit de vingt ans de labeur, contient ma vision du conflit entre nature et culture, qui tourmente l’humanité depuis l’âge de pierre. La voix agressive, sans compromis, du premier chapitre doit beaucoup au magistral Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, que j’ai lu avec admiration quand j’avais 16 ans. Persona, c’est le mot latin désignant le masque théâtral qui amplifiait la voix de l’acteur lors des performances en plein air. Les personas sexuelles, dans mon système, ce sont les artifices immuables par lesquels des cultures successives ont tenté de symboliser et en même temps de contenir le pouvoir écrasant de la nature. Ces masques, j’en suis amoureuse, et en même temps je crains et honore la nature. Or l’hommage à son pouvoir volcanique a fait de Sexual Personae un livre inacceptable aux yeux de l’orthodoxie féministe et postmoderne qui avait aveuglément embrassé le constructivisme social : à l’époque, pas moins de sept éditeurs ont rejeté mon manuscrit ! Il n’y a peut-être qu’au Brésil – avec son carnaval épique, hallucinatoire, ses paysages sublimes de monts, de jungles et de mer – que mes idées ont été complètement comprises.

Vous êtes une « féministe amazone ». Le féminisme contemporain est-il trop étranger au « pouvoir féminin » ? Comment ressusciter ce pouvoir ?

Oui, j’ai baptisé ma doctrine « féminisme amazone », ce qui signifie qu’à mes yeux la femme libérée doit assurer sa propre protection dans un monde où les dangers nous guettent tous, hommes ou femmes. Croire que la vie pourrait être parfaitement sûre, sans blessures ni risques, relève d’un fantasme puéril. Pour être libre, il faut renoncer à s’apitoyer sur son sort, il faut du courage. Ma première vision de l’Amazone m’est venue de la Diane d’Anet, cette représentation en marbre de Diane de Poitiers, princièrement étendue, son arc à la main, et de l’autre saisissant un cerf royal mais docile. Voilà une oeuvre maniériste éblouissante, qui continue de représenter pour moi l’ultime pouvoir féminin – une fusion de Vénus et de Diane, commandant à la fois le monde de l’action, public, et celui, privé, de l’amour et du désir. Le féminisme d’aujourd’hui a choisi de se restreindre à une vue étriquée de la femme, masochistement vulnérable, incapable de progresser, de survivre même, sans une protection paternaliste.

Colette a dit que les suffragettes la dégoûtaient et qu’elles méritaient le fouet ou le harem. Un jugement paglien avant la lettre ?

Absolument pas. Je suis une féministe de l’équité, je me bats à ce titre pour les droits politiques des femmes. Mon exigence est que toutes les barrières contre l’avancement des femmes, en politique et au travail, soient ôtées. Mais je m’oppose en même temps, parce que je les crois réactionnaires, à toutes les protections spéciales dont bénéficieraient les femmes, ainsi qu’aux quotas, et je fais une forte distinction entre les domaines privé et public. La régulation légale ne peut ni ne doit s’immiscer dans la vie privée – qui est notre véritable identité, là où nous existons dans toute l’ambiguïté des humeurs rebelles et des rêves illicites auxquels nous restons soumis. Bien que je sois critique de beaucoup d’autres féministes, mon féminisme à moi est véhément et inébranlable.

Dans un article paru dans Playboy en 1992, vous avez déploré le « retour de Carrie Nation », cette figure du puritanisme et de la prohibition du début du XXe siècle. Le féminisme contemporain est-il trop WASP ?

Le puritanisme fanatique que j’attaquais dans le féminisme anglo-américain – personnifié par les grandes inquisitrices MacKinnon et Dworkin, qui cherchaient alors à faire interdire Playboy et Penthouse – semblait avoir été défait à la fin des années 1990, notamment grâce à l’audace érotique des vidéos d’une Madonna, ma congénère italo-américaine. Mais les présupposés puritains d’alors ont resurgi avec encore plus de force dans le mouvement MeToo, qui, malgré ses bonnes intentions, a tort de décrire les femmes comme des victimes sans défense de la luxure masculine. Les féministes doctrinaires, que seuls les mots et la codification de lois répressives intéressent, manquent souvent de sens visuel. Elles réduisent l’art à son message social et semblent un peu perdues face à la nudité qui, pour elles, est, dans l’oeuvre d’artistes de sexe masculin, dégradante, ou bien percutante, mais seulement sur le plan politique : je pense à ce bizarre exhibitionnisme des manifestations de rue (les SlutWalk [Marches des salopes], par exemple). Du coup, elles semblent avoir du mal à célébrer, avec révérence, comme c’est le cas en Europe du Sud, le corps et la sensualité.

Choisissant le camp de Sade contre celui de Rousseau, vous écrivez dans Sexual Personae que « le sexe est pouvoir ». Les féministes auraient-elles dû lire Justine plutôt que le Contrat social ?

Sade a eu un impact énorme sur ma vie : sa témérité et son bel esprit, sa dédaigneuse absence de pitié, son insistance sans remords sur les froides vérités de la vie. Que les livres de Sade aient disparu des librairies américaines il y a une trentaine d’années est une chose tragique. Il a été rayé de la carte culturelle. Aujourd’hui, vu l’esprit de censure qui fait rage au sein du gauchisme américain, on voit mal comment Sade pourrait être revendiqué et réhabilité.

Vous vous êtes naguère qualifiée de pornographe, considérant depuis toujours la pornographie comme une forme d’art. Cependant, faites-vous une distinction entre, disons, Deep Throat [Gorge profonde] et le porno amateur ou industriel ?

La pornographie est un sombre miroir qui révèle les tabous secrets d’une culture. On ne peut jamais comprendre une société donnée si l’on n’a pas appréhendé la forme et les contours de sa pornographie. La pornographie est une forme d’art, à savoir une représentation fictive de la réalité. Il y a de l’art de qualité et aussi de l’art médiocre : il en va de même de la pornographie. Cela étant dit, sa crudité est essentielle : elle est là pour révéler le fond sauvage de nos appétits, qui surgissent sous le vernis de la vie sociale et policée. J’ai arrêté de m’intéresser à la pornographie quand elle est passée du cadre artistique des films et des magazines à celui d’Internet, avec ses espaces mesquins et son refus de la mise en scène. Cependant, je continuerai à la défendre, car même la pornographie en ligne est une source d’énergie et de liberté, une fenêtre sur la nature pour tous ces employés paralysés, ces prisonniers, ces galériens de la modernité, aux corps abrutis, enchaînés à leur bureau.

Vous avez grandi dans un milieu italo-américain, entourée d’hommes forts, de femmes fortes. Ce pouvoir vénérable tend à disparaître. Vous avez écrit que la masculinité était « agressive, instable, explosive », mais que « c’est aussi la force culturelle la plus créative dans l’histoire ». Dans quelle mesure assistons-nous à une crise de la masculinité, et en quoi cela regarde-t-il le féminisme ?

La crise de la masculinité du monde occidental est le résultat d’un jeu de forces économiques ayant agi sur le long terme. À l’ère postindustrielle, la classe moyenne se retrouve hypertrophiée et, les usines étant délocalisées dans le tiers-monde, les hommes qui la composent occupent des emplois de bureau impossibles à distinguer de ceux de leurs collègues féminines. L’identité masculine traditionnelle s’en trouve cantonnée au secteur secondaire, notamment au bâtiment, qui requiert force physique et bonne volonté quand il s’agit de se salir sous un temps inclément. Dans la haute technologie et le royaume hyperintellectuel des élites, les différences sexuelles ont été continûment effacées. Cela a poussé de nombreuses féministes à proclamer que la masculinité n’avait pas d’existence réelle ou qu’elle disparaîtrait bientôt. Non sans cruauté, ces femmes ignorent ce que leurs vies privilégiées doivent au travail des prolétaires masculins : c’est par lui que toutes les structures qui les entourent ont été créées, et c’est lui qui maintient des services aussi essentiels que ceux de l’électricité, de la plomberie, de la voirie et des transports.

J’ai passé ma petite enfance au sein d’une communauté très soudée d’immigrants ayant quitté l’Italie pour travailler en Amérique. Dans l’antique division du travail, il y avait le monde des hommes et celui des femmes : les sexes avaient, au quotidien, assez peu de choses à partager. À la maison, j’ai pu observer que c’étaient des femmes, plus âgées et profondément religieuses, qui dirigeaient. Aujourd’hui, les sexes travaillent côte à côte toute la journée : cette familiarité excessive, nouvelle dans l’histoire, vaut à la fois banalisation et exacerbation des tensions. Selon moi, la souffrance morale et la fatigue des femmes actives, dont elles accusent injustement les hommes d’être responsables, est le résultat de deux choses : la fin du soutien matériel et celle de la chaleureuse solidarité que les femmes se sont portée les unes aux autres chaque jour de leur vie pendant les dix mille ans de l’ère agraire. Cette solidarité grisante, je l’ai vue et ressentie durant mon enfance, et je sais ce que nous avons perdu.

L’une des nombreuses controverses qui se sont produites en France durant le mouvement MeToo est liée à une tribune signée, parmi beaucoup d’autres, par Catherine Deneuve et la critique d’art Catherine Millet sur la « liberté d’importuner ». Qu’en avez-vous pensé ? Aurait-elle pu être écrite aux États-Unis ?

J’ai été emballée en lisant ce qui concernait la tribune du Monde, qui m’a fait espérer qu’un tournant dans la lutte contre le politiquement correct au sein du féminisme était atteint. Il est peu probable qu’un journal américain ait le courage de publier un texte aussi incendiaire et audacieux. Ma propre philosophie de la sexualité a été profondément influencée par les films d’art européens que je regardais dans les années 1960. Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et Stéphane Audran représentaient une vision sophistiquée de la sexualité, qui manquait alors cruellement aux États-Unis. D’où ma déception lorsque Deneuve, évidemment sous pression, s’est excusée au bout de quelques jours d’avoir signé cette tribune.

Vous êtes lesbienne et vous vous définissez comme transgenre. Pourtant vous critiquez souvent le mouvement trans, notamment l’idée que la chirurgie puisse changer le sexe de quelqu’un. Vous affirmez que ceux qui encouragent le transgenrisme chez les enfants se rendent coupables de maltraitance… Que signifie pour vous être transgenre ?

À aucun moment de ma vie je ne me suis sentie « féminine ». J’ai sans aucun doute souffert de ce qu’on appelle une « dysphorie de genre ». Depuis le début je me suis rebellée contre le conformisme vestimentaire qui régnait dans l’Amérique des années 1950. Dans les choix de déguisement que je faisais à Halloween, mon identification à un mode masculin d’expression était manifeste : Robin des Bois à 5 ans, le toréador de Carmen … Malgré mon hétérodoxie de genre, je ne crois pas que l’on puisse changer de sexe. Chaque cellule d’un corps, à l’exception de celles du sang, reste marquée pour toute la vie, opiniâtrement, par un certain genre. L’exclusion de la biologie du cursus féministe, causée depuis les années 1970 pour des raisons idéologiques, a mené à l’actuelle confusion, très répandue, autour de ce sujet. Il se peut qu’une réaction politique se fasse déjà sentir, mais elle est réprimée par les médias.

En tant que libertarienne, je crois que chaque individu possède un droit absolu sur son corps et sur son identité, qu’il ou elle peut les altérer, les modifier, les renommer à volonté. D’ailleurs, je soutiens l’introduction d’une catégorie « X » sur le permis de conduire et le passeport de ceux qui rejettent la bipartition traditionnelle de genre. Ce que je rejette catégoriquement en revanche, c’est l’intrusion des gouvernements et des bureaucraties universitaires en ces domaines : elle ne peut que conduire à un contrôle autocratique de la liberté d’expression. Le futur ne regardera pas avec bienveillance une époque où de jeunes enfants non conformes sexuellement (ce que j’étais moi-même) sont accompagnés sur le chemin prématuré des transformations chirurgicales, qui va de pair avec un assujettissement à vie aux médecins et à une industrie pharmaceutique rapace. Voilà pourquoi dans l’introduction de Provocations, j’exhorte ainsi les jeunes questionnant le genre : « Restez fluides ! Restez libres ! »

Vous avez écrit que, « souvent, de mauvaises personnes produisent des oeuvres d’art formidables ». Quelle est la relation entre l’art et le mal ?

Que ce soit pour Caravage, Picasso, Jackson Pollock, Woody Allen ou Roman Polanski, je n’ai aucun problème à admirer une oeuvre d’art tout en condamnant moralement la personne qui l’a produite. Je m’oppose absolument à ce que l’on bannisse des oeuvres dont les créateurs offenseraient les codes actuels du politiquement correct. Pour moi, une oeuvre d’art, même quand elle s’occupe de problèmes politiques ou sociaux, appartient à un domaine abstrait, au-delà de tout ce qui est personnel. Je vois l’histoire de l’art comme un trésor, semblable à l’inconscient collectif de Jung, un fonds d’idées qui transcendent largement leurs faillibles auteurs.

Rien ne m’empêchera de regarder avec plaisir les premières comédies de Woody Allen, des classiques. Le conflit glauque qui l’oppose à Mia Farrow ne m’intéresse pas – Farrow qui, en 1992, lui envoyait cette grotesque carte de Saint-Valentin, une photo de famille où les coeurs de leurs enfants étaient transpercés d’épingles et le sien d’un couteau de cuisine. Voilà une histoire bien plus complexe que ce que les médias en ont dit. Ayant un vrai casier de sordide exploitation sexuelle, Polanski est un cas différent. En même temps, c’est un artiste majeur. Le Couteau dans l’eau, sorti en 1962, a eu un impact colossal sur moi. Rosemary’s Baby et Chinatown sont des chefs-d’oeuvre qui n’ont rien perdu de leur puissance avec les années. Ma position sur tous ces cas est très ferme : s’il y a des preuves, oui, que l’on poursuive et punisse l’homme, mais qu’on laisse l’art tranquille.

Comment interprétez-vous le phénomène Greta Thunberg, ou, pour le dire autrement, quelle est la persona sexuelle de Greta Thunberg ?

Cette étrange momie qu’est Greta Thunberg est, en tant que persona sexuelle, une vierge folle semblable à la Miss Havisham des Grandes Espérances de Dickens : abandonnée à l’église par son fiancé, Miss Havisham continue de porter sa robe de mariée en lambeaux, vivant avec les restes de sa pièce montée pourrie dans un manoir décrépit aux horloges arrêtées. Thunberg me rappelle aussi ces poupées démoniaques qui apparaissent dans trois épisodes de La Quatrième Dimension, la série de Rod Serling : elles sont programmées par des ventriloques (les parents de Thunberg), mais bien vite elles s’en prennent à leurs propriétaires et attaquent l’espèce humaine. Greta Thunberg est la colporteuse d’une propagande apocalyptique dont elle a été nourrie par d’autres et qu’elle est incapable d’étayer au moyen de faits. Je suis depuis longtemps sceptique devant le changement climatique dans la mesure où il est en fait un trait universel de l’histoire de notre planète depuis sa formation. Je suis pourtant une fervente écologiste : nous avons l’obligation morale de préserver et de protéger nos ressources naturelles, ainsi que de purifier l’air et les cours d’eau de la pollution industrielle. Je rejette cependant ces prophéties apocalyptiques et l’hystérie actuelle. Les adultes manipulateurs qui, à cause de leurs propres intérêts politiques, ont cherché à paniquer toute la jeune génération, méritent d’être condamnés et expulsés de la société civilisée.

REPÈRES

2 avril 1947. Naissance à Endicott, dans l’État de New York.

Depuis 1984. Professeur de sciences humaines et des médias à l’université des arts de Philadelphie (Pennsylvanie).

1990. Parution aux États-Unis de Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson.

2018. Provocations. Collected Essays.

Note(s) :

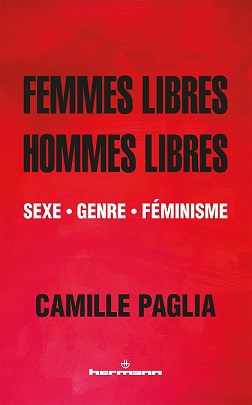

Femmes libres, hommes libres, Camille Paglia, éd. Hermann, 432 p., 23 E.

Vignette de couverture : Copie de la Diane chasseresse installée dans le parc du château d’Anet (photo Ackteon)

. Voir aussi sur le même thème :