Emmanuel Todd : « Le féminisme actuel est une catastrophe pour les milieux populaires », Le Point.fr, n° 202201 ( 19 janvier 2022)

Propos recueillis par Laetitia Strauch-Bonart

ENTRETIEN. L’anthropologue publie un livre audacieux sur les raisons de l’ascension des femmes et ses conséquences individuelles et collectives.

« L’avenir de l’homme est la femme », a écrit Louis Aragon. Une poignée de décennies plus tard, les femmes sont à l’honneur de la campagne présidentielle française, et aux premières places, puisque les candidates constituent à elles seules près de 40 % des intentions de vote dans les sondages. Qui aurait pensé qu’un jour les partis historiques de la Ve République – le RPR devenu LR, le PS – et même le RN, pourtant peu réputés pour leur promotion des femmes, désigneraient pour la course à l’Élysée des représentantes du beau sexe ? À ceux qui pensent – comme un autre candidat – que les femmes n’incarnent pas le pouvoir, on peut répondre que les hommes ne l’incarnent pas forcément non plus. Tous, hommes et femmes politiques, sont désormais considérés à égalité, venant exaucer malgré eux le voeu de Françoise Giroud, pour qui « la femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ».

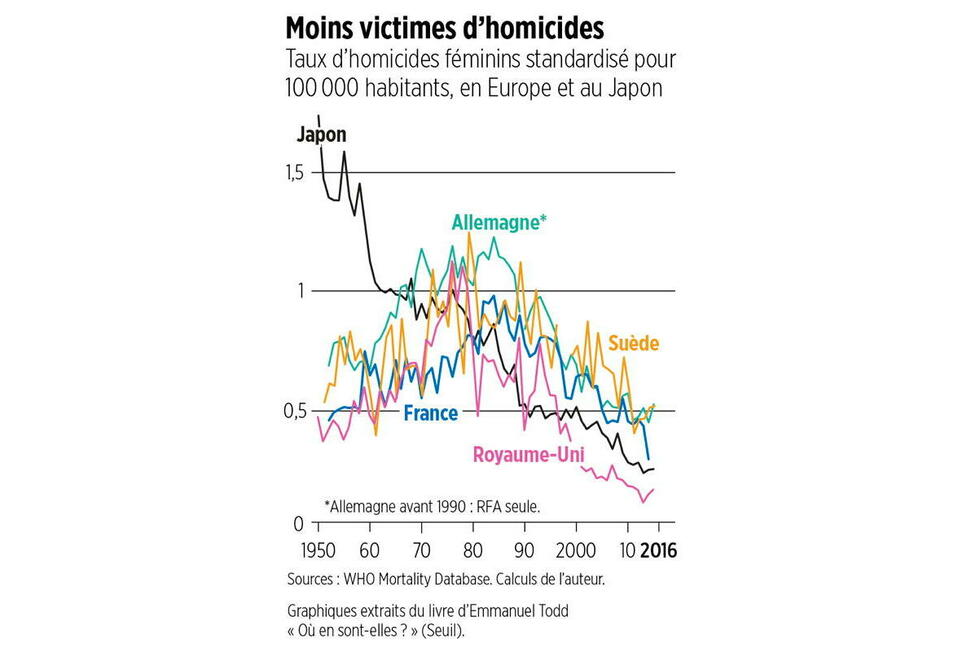

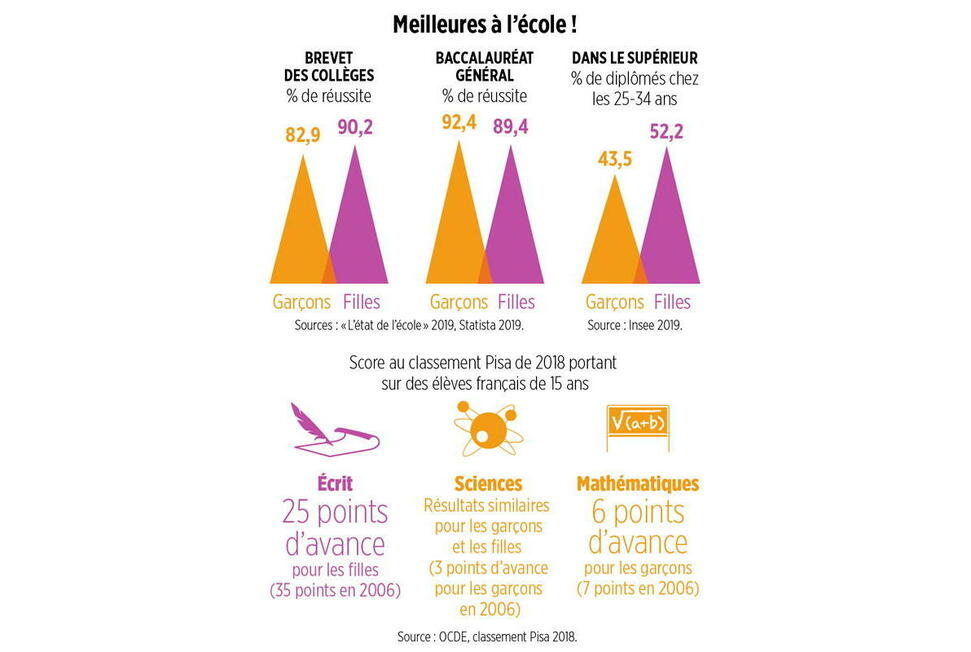

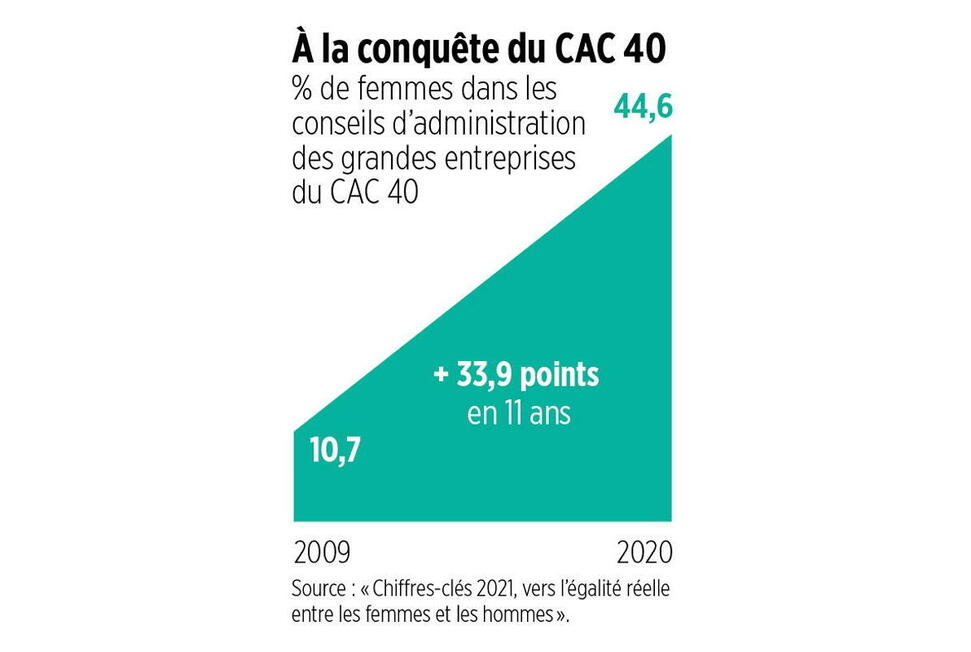

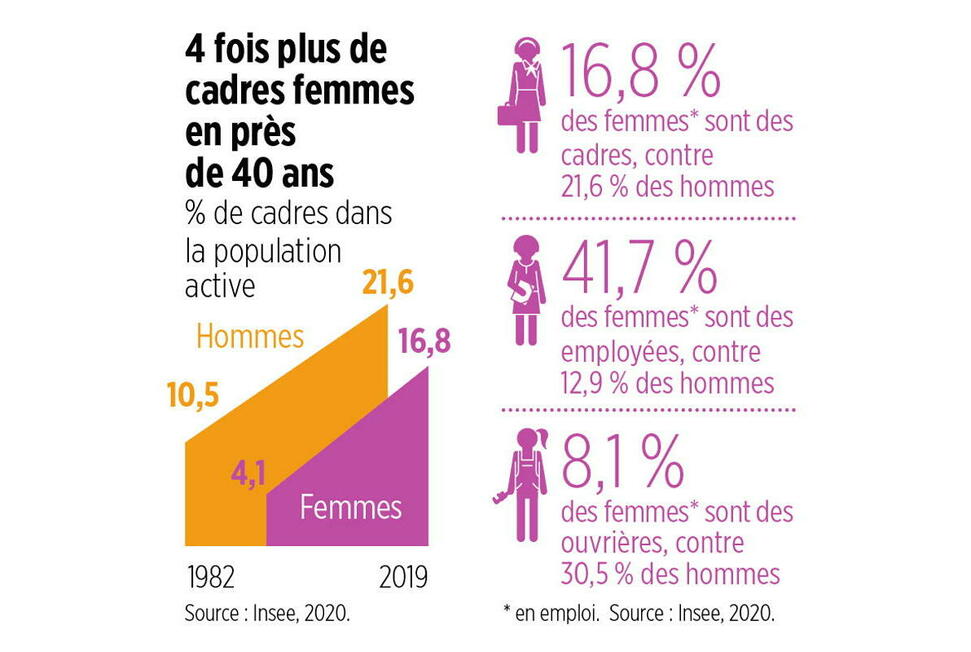

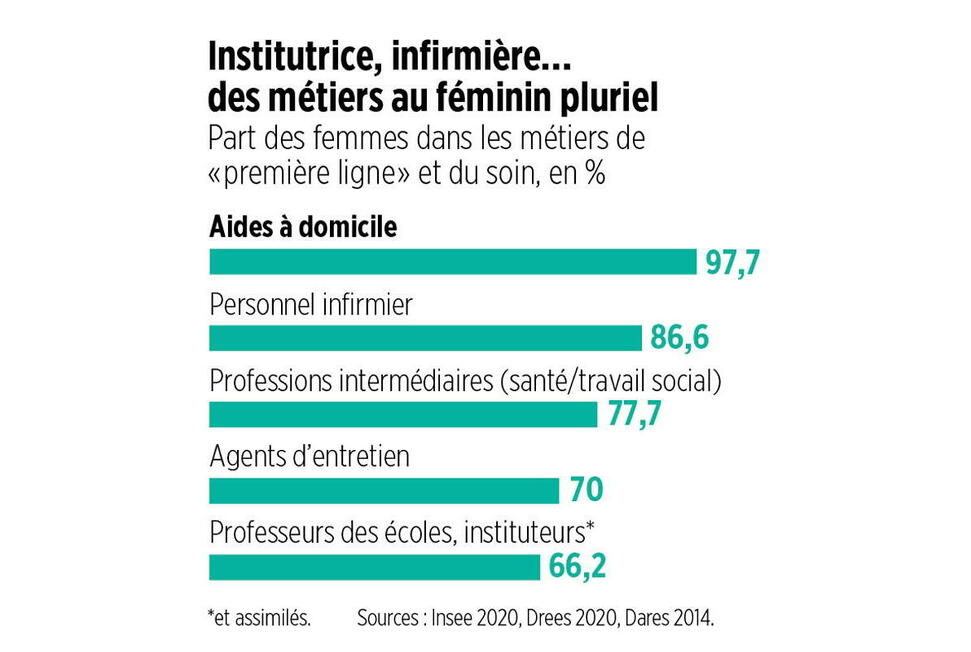

Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. En Occident, le raz-de-marée féminin se poursuit : elles sont les meilleures à l’école, elles sont majoritaires dans certains secteurs, elles sont maîtresses de leurs corps. Que subsistent des poches où les hommes restent plus nombreux et plus puissants ne doit pas masquer l’ampleur de la révolution qui est en cours et qui, à l’échelle de l’humanité, est aussi récente que spectaculaire. Et pourtant, là même où celle-ci est la plus avancée, les femmes peuvent ressentir de la frustration et voir dans une « guerre des sexes » une issue à leurs difficultés – comme en témoigne par exemple le succès spectaculaire du dernier livre de Mona Chollet, Réinventer l’amour (Zones).

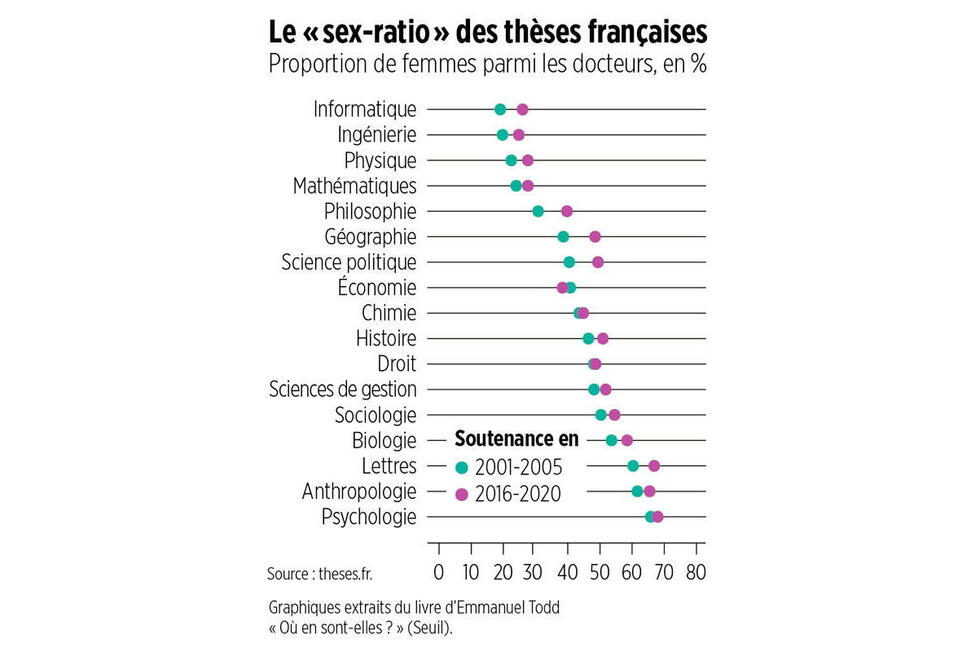

C’est cette révolution que l’anthropologue Emmanuel Todd, connu pour ses travaux sur les systèmes familiaux, dissèque dans un ouvrage magistral, où il passe au crible les racines de l’ascension des femmes, leur situation actuelle, parfois dominante, et les nouvelles contradictions qui en découlent. Dans Où en sont-elles ? Une esquisse de l’histoire des femmes (Seuil), il nous parle autant de l’émancipation des femmes pour elles-mêmes que de l’apport de celle-ci pour l’ensemble de la société, de l’ascension du secteur tertiaire au détriment de l’industrie à la baisse de l’homophobie en passant par la hausse de l’individualisme.

Le Point : Pourquoi vous tourner vers l’histoire des femmes ?

Emmanuel Todd : C’est un travail que je voulais faire mais que j’avais toujours évité : utiliser ma compétence d’anthropologue de la famille pour interroger le présent des structures familiales – et donc des femmes. Il existe une rémanence des structures familiales du passé, ce qui permet de comprendre le présent. Mais c’est un sujet techniquement très compliqué. #MeToo m’a poussé à entrer dans ce sujet quand le mouvement a commencé à me sembler exagéré. Observer la montée de ce que j’appelle un « féminisme antagoniste » à l’américaine en France, ce pays où les rapports entre hommes et femmes étaient d’ordinaire de l’ordre de la camaraderie, me surprenait, m’agaçait même. Mais c’est très rapidement devenu un objet de recherche. À ce stade, la dimension idéologique du sujet ne m’intéressait plus. Ma plus grande crainte est que les gens ne voient pas ce que j’ai mis de science dans ce livre.

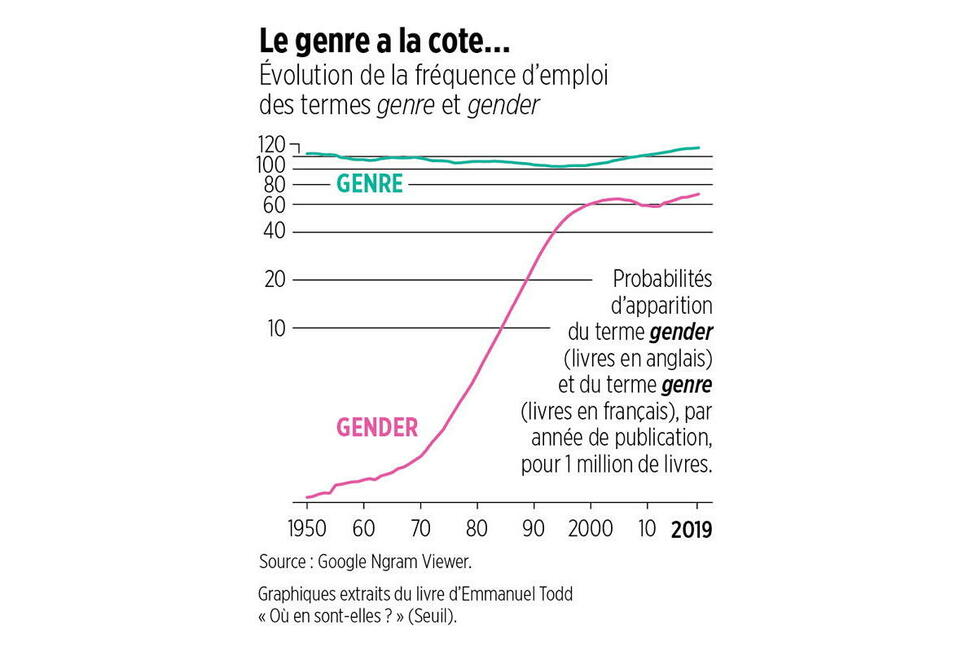

Vous expliquez dès le début de l’ouvrage ne pas vouloir employer le terme de « genre » mais seulement de « sexe ». Pourquoi ?

En m’intéressant à la question des transgenres, qui fait partie du sujet, j’ai été pris d’un vertige : il était tout bonnement impossible d’avancer dans ma recherche en gardant le mot « genre ». C’est là que j’ai pris la décision de lui préférer le mot « sexe », en définissant au début de l’ouvrage comme femme tout être humain capable de porter un enfant, sauf accident de stérilité.

Pourquoi impossible ?

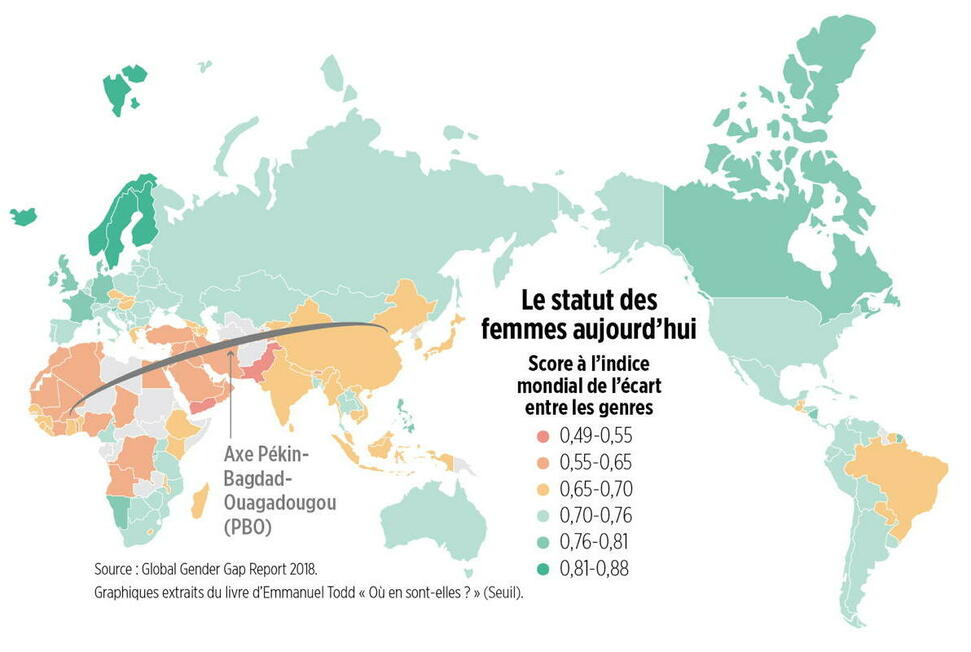

Le concept de genre est essentiellement utilisé en sciences sociales. Il renvoie à une intention première utile : étudier l’évolution du statut des femmes. Mais il a fini par remplacer en pratique le mot « sexe » dans le gros de la littérature scientifique et les sondages. Cela ne sert à rien. Dans le même temps, il est idéologiquement chargé parce qu’il porte en lui-même l’idée qu’il n’existe pas de situation où les femmes sont dominantes. Je ne suis pas contre l’analyse des rapports de domination. Je suis historien et l’Histoire en est emplie. Mais il faudrait pouvoir analyser les dominations des femmes quand elles existent. Or le « genre » ne le permet pas. Par exemple, quand le Gender Gap Report du Forum économique mondial mesure le niveau éducatif des hommes et des femmes, une fois que les femmes ont rattrapé les hommes dans l’éducation, un score de 1 est atteint et jamais dépassé : on ne mesure plus les situations, aujourd’hui très répandues, où les femmes font plus d’études que les hommes. Enfin, le « genre » ne s’intéresse qu’aux situations intrafamiliales de domination masculine entre époux mais oublie celles d’égalité relative comme les rapports frère-soeur et surtout les rapports mère-fils, qui sont typiquement des cas de domination féminine. Les théories du genre deviennent donc un cache-sexe des cas de matridominance – de domination des femmes.

La première partie de votre livre est consacrée à un retour vers les sociétés de chasseurs-cueilleurs pour rendre compte de la situation actuelle des femmes en Occident. Expliquez-nous.

Nous vivons une révolution du statut des femmes. Mais il faut savoir d’où l’on part. On estime généralement que les sociétés économiquement arriérées du gros de l’Eurasie – monde arabe, Inde, Russie -, parce qu’elles sont en retard économiquement, sont en retard sur tous les tableaux. En fait, l’histoire des formes familiales montre que c’est faux : ces sociétés sont les plus complexes du point de vue des systèmes familiaux, tandis que les nôtres sont plus proches des sociétés originelles de chasseurs-cueilleurs. Pour que vous compreniez mon raisonnement, je dois introduire ici un concept très important dans mes travaux, le « principe de conservation des zones périphériques », qui m’a été transmis par mon ami linguiste Laurent Sagart. Si sur une carte vous observez une masse centrale d’un seul tenant et des points périphériques qui sont tous identiques, cela veut dire qu’à une époque tout le territoire était couvert par A, puis qu’une innovation est apparue au milieu, B, qui s’est répandue vers l’extérieur et a laissé subsister les taches A tout autour. Plus les taches A sont nombreuses, plus la probabilité statistique que cela soit vrai est élevée. Ce qui se trouve au centre est innovateur; ce qui se trouve autour est archaïque. On peut lire l’Histoire dans une carte.

Quel rapport avec les femmes ?

Sur la carte des structures familiales mondiales, on trouve à la périphérie – l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, le bassin parisien, la Scandinavie, l’Espagne centrale, les Philippines – un monde libéral avec des systèmes familiaux nucléaires (un père, une mère, des enfants) et au centre les pays africains et eurasiatiques avec des systèmes très complexes organisés autour des hommes dans de grandes familles (des systèmes dits patrilinéaires et communautaires). Ces zones périphériques ont donc conservé, avec évidemment des changements, la forme ancienne de la famille. Les sociétés que l’on considère comme extrêmement modernes – elles ont fait les révolutions libérales des XVIIe et XVIIIe siècles et ont produit des penseurs comme Locke ou Rousseau – ont en réalité le même système familial que celui des chasseurs-cueilleurs. Avec une différence : les rapports entre frères et soeurs ont perdu de leur importance. Parce que les faits sont essentiels dans notre monde saturé d’idéologie, nous avons mis en ligne les données et les cartes dérivées de l’Atlas ethnographique de George Murdock [dont l’auteur se sert pour étayer sa démonstration, NDLR]. Nous donnons dans le livre l’adresse du site où le lecteur pourra lui-même croiser les données pour produire les cartes qui l’intéressent.

Dans ces cultures individualistes, le statut des femmes est relativement élevé : on observe une patridominance, certes, mais elle n’a rien à voir avec celle des sociétés patrilinéaires. Dans l’Occident étroit, notre révolution féministe, tout à fait réelle, prend donc appui sur un statut de la femme qui est resté assez élevé comparé à l’Eurasie, où celui-ci a connu un abaissement plurimillénaire. Ce qui explique l’apparition des formes complexes de la famille, et donc l’abaissement du statut des femmes dans les régions centrales, est l’émergence de l’agriculture.

Comment sait-on comment vivaient les chasseurs-cueilleurs ?

Par ce qu’il en reste ! Le plus gros échantillon, qui a été très bien étudié, est celui des Indiens d’Amérique du Nord qui ont échappé à l’agriculture. On en trouve aussi en Amazonie, en Afrique du Sud, à l’intérieur de la Malaisie et des Philippines, en Australie. Les Indiens d’Amérique sont un modèle parfait de famille simple archaïque et bilatérale (où les branches paternelle et maternelle ont une influence semblable), et ils poussaient l’égalité des sexes jusqu’à pratiquer la polygynie et la polyandrie. Au-delà de l’argument empirique, il suffit de raisonner : comment les chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu adopter une structure familiale complexe alors qu’il n’y avait chez eux rien à transmettre à une descendance ?

Vous montrez que la matridominance actuelle se lit d’abord dans la réussite scolaire des filles. Or, et c’est le plus frappant, elle est bien plus ancienne qu’on ne le pense.

Cette découverte a représenté un tournant dans ma recherche. Je cherchais un matriarcat à venir : je savais que les femmes faisaient plus fréquemment des études supérieures que les hommes et je pensais que cela aurait des conséquences pour l’avenir. En me plongeant dans les statistiques, j’ai compris à quel point le dépassement éducatif des hommes par les femmes était ancien : le dépassement au niveau du bac est… mon bac, le bac 1968 ! Cette avancée concerne donc des personnes aujourd’hui retraitées, et ce depuis plusieurs années. Cela permet de comprendre que le « féminisme antagoniste » n’est pas fondamentalement lié à une résistance masculine, qui n’a d’ailleurs probablement jamais existé, même si on l’observe toujours dans certains secteurs – le haut de la bureaucratie d’État ou du secteur capitalistique -, mais plutôt par des contradictions présentes dans la condition féminine actuelle.

Comment cela ?

Par exemple, dans les couples de classes moyennes, la femme est de plus en plus souvent davantage diplômée que l’homme – ce qu’on appelle l’hypogamie, par opposition à l’hypergamie. Cette situation est globalement acceptée par tous, mais mieux par les hommes que par les femmes ! Il y a même des femmes qui n’ont aucun diplôme mais n’accepteraient pas un homme moins diplômé qu’elles. Ce qu’il reste d’aspiration hypergamique, qui était la norme autrefois, subsiste chez les femmes, pas chez les hommes. Vous me direz que c’est un constat de bon sens, et vous aurez raison.

Mais, précisément, ce bon sens est aujourd’hui décrié !

Par les idéologues. L’idéologie, ça existe, et l’hégémonie idéologique aussi : des gens qui disent n’importe quoi avec sincérité et l’appui d’une majorité sociale localisée dans certaines classes. Quand on dit des choses de bon sens, on est alors traité en paria. C’est le conflit fondamental qui m’oppose à la société française dans tous les domaines : je suis un empiriste, mais dans notre société beaucoup de gens ont un problème avec la réalité. On dira de moi que je suis un néoconservateur puisque j’ose dire qu’il y a des différences entre les hommes et les femmes. C’est ce qui arrive quand on n’est pas idéologue.

Vous expliquez que l’ascension des femmes a stimulé le développement du secteur tertiaire. N’est-ce pas plutôt l’émergence du tertiaire qui a contribué à cette émancipation ?

Les modèles n’offrent jamais de certitude absolue. Le moteur de l’émancipation féminine est le développement de l’éducation, qui porte la double potentialité d’une tertiarisation de l’économie et d’une avancée féminine. À un certain niveau, le développement du tertiaire et l’émancipation des femmes sont la même chose; au-delà, dans certains pays, ce développement va plus loin que la moyenne mondiale, dans d’autres c’est le contraire. La tertiarisation a été accentuée par la globalisation et s’est produite dans les sociétés où l’émancipation des femmes a été la plus forte. Les conclusions pratiques que j’en tire sont qu’il y a une forme d’absurdité à insulter les sociétés restées conservatrices sur le plan des moeurs – par exemple les nations ouvrières d’Europe de l’Est – car la raison du maintien de ce conservatisme est leur spécialisation industrielle et la permanence d’un certain statut des hommes. En d’autres termes, notre féminisme se nourrit du travail des prolétaires des anciennes démocraties populaires. Je ne prends pas parti, je me contente de décrire une situation somme toute ironique.

L’émancipation des femmes étant faite, vous notez qu’elles entrent dans une situation d’« anomie douce ». De quoi s’agit-il ?

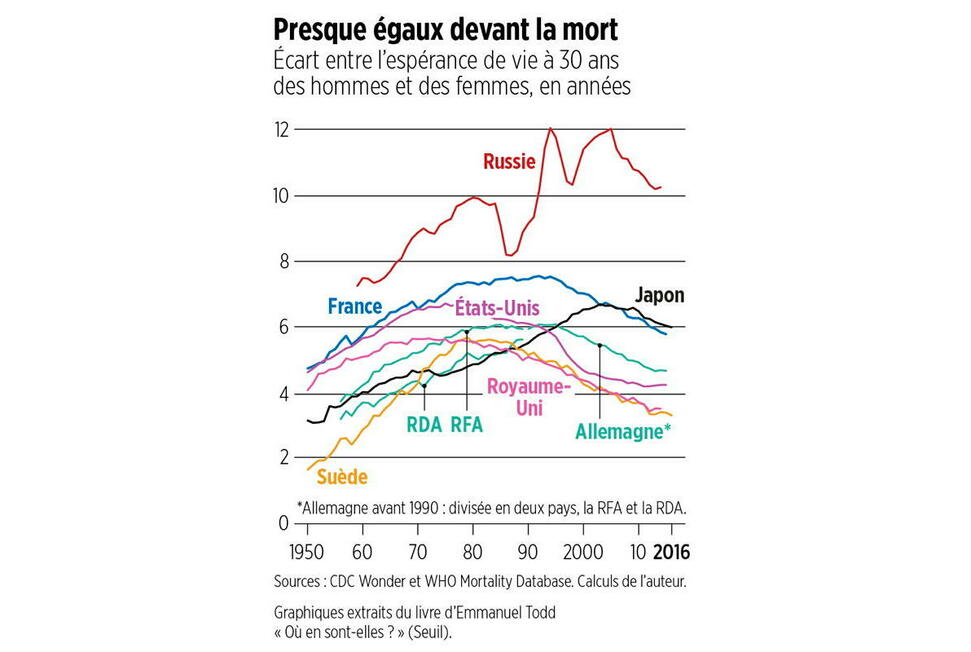

Le concept d’anomie est apparu chez Durkheim, qui explique ainsi le taux de suicide de son époque : dans une société qui n’est plus traditionnelle, les individus ne savent plus quoi attendre de la vie, ce qui entraîne d’importantes déceptions. Il pensait essentiellement aux hommes. Le problème des femmes à cette époque, dont le taux de suicide était et reste trois à quatre fois inférieur à celui des hommes, était la recherche d’un bon mari, pas l’autonomie. Si l’on cesse de regarder les femmes comme des victimes – sans nier les violences qu’elles peuvent subir -, ce qui est mon ambition dans ce livre, on se rend compte que, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, elles existent vraiment par elles-mêmes mais sont aussi hiérarchisées directement comme les hommes. Devenant de vrais individus, elles sont assaillies par le problème décrit par Durkheim pour les hommes en 1897. Cette anomie reste « douce » parce que tout est plus doux aujourd’hui, que le taux de suicide s’effondre pour tout le monde, que celui des femmes est très faible. Au sortir de leurs études, comme les hommes, elles ne sont pas toujours au clair sur ce qu’elles peuvent attendre de la vie – d’autant que nous sommes dans une période de régression économique. De surcroît, quoi qu’on en dise, elles gardent cette capacité à porter des enfants, qui est une option supplémentaire, mais dans un espace de dix à quinze ans seulement. Tout cela est banal : c’est ce que vivent les gens, et vous n’en trouverez pas trace dans les études de genre ! Cette situation n’est pas forcément plus difficile, mais plus complexe. Les hommes, eux, sont toujours soumis à la même logique : travailler ou mourir de pauvreté. C’est cette relativement plus grande simplicité de la condition masculine qui permet d’expliquer cette pellicule résiduelle de domination. La réalité du féminisme antagoniste, c’est le ressentiment de femmes qui ont fait des études supérieures contre des hommes qui ont trop travaillé parce qu’ils ne pouvaient pas porter d’enfants.

=> Sur le concept d’anomie : Emmanuel Todd explique ici une des causes majeures du ressentiment féministe : l’égalité obtenue et la liberté gagnées ont généré la nécessité pour les femmes de faire face à leur destin et de se comporter comme de grandes filles – ce qu’elles ont à mon sens bien du mal à faire :

Pourtant la France n’était pas prédisposée, dites-vous, à ce « féminisme antagoniste ». Vous expliquez que cela provient chez nous d’une dynamique de classe… tout en reprenant le concept d’intersectionnalité ! Expliquez-nous.

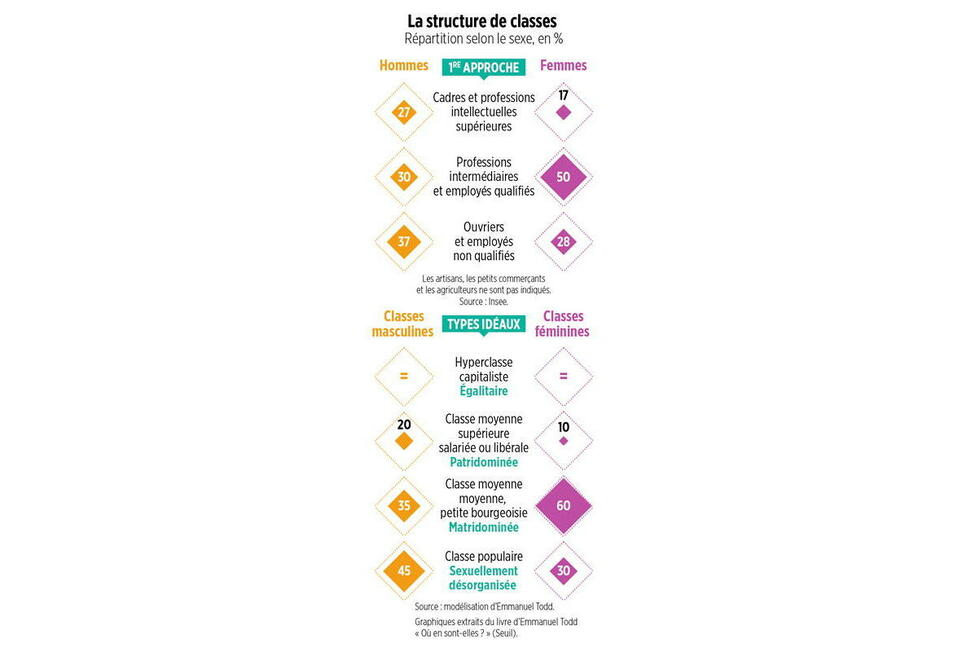

Dans mon livre, je me penche sur trois concepts centraux des études de genre. J’examine le concept de genre, que je rejette; celui de patriarcat, que je rejette aussi car il efface toutes les différences entre cultures et donc ne sert à rien; j’arrive à celui d’intersectionnalité. Et là, je me rends compte qu’il est utile, mais pas comme elles le prétendent – elles, parce que les universitaires qui l’emploient sont en majorité des femmes. L’intersectionnalité est née aux États-Unis des questions raciales, qui y sont fondamentales; elle décrit le croisement des deux dominations que sont la condition de femme et de Noir. Ce concept a très bien pris dans l’université française, mais cela ne peut pas fonctionner en France parce que nous ne sommes pas sensibles aux classifications raciales. En revanche, comme il est toujours intéressant de croiser des variables, je propose un concept d’intersectionnalité généralisée où je croise le sexe avec la variable de classe : quand on navigue entre le monde anglo-américain et la France, on sait que le premier est obsédé par les questions raciales et la seconde par les questions de classe. En simplifiant énormément, si je reviens à la question qui me troublait au début (comment se fait-il que le modèle de camaraderie hommes-femmes qui caractérisait la France par rapport au monde anglo-américain s’efface au profit d’un modèle antagoniste ?), je déduis qu’il ne faut pas chercher la réponse du côté des questions de race mais de classe. En d’autres termes, il y a une opposition entre une classe moyenne très éduquée à dominante féminine et une classe supérieure occupant les postes de pouvoir à dominante masculine.

Plus globalement, le féminisme antagoniste provient d’une superposition dans la situation historique et sociale française de phénomènes liés à l’émancipation des femmes, aux contradictions nouvelles de la condition féminine et à ces phénomènes de conflits de classe nouveaux. Il faut apprendre à lire la structure sociale du point de vue des femmes : la structure de classe masculine est polarisée, avec une surreprésentation des catégories supérieures et inférieures; la structure de classe féminine est majoritairement classe moyenne et « petite-bourgeoise ». D’où cette conclusion que le genre est une idéologie petite-bourgeoise.

Les féministes d’aujourd’hui n’accepteraient sans doute pas une analyse sociale de leur « combat ».

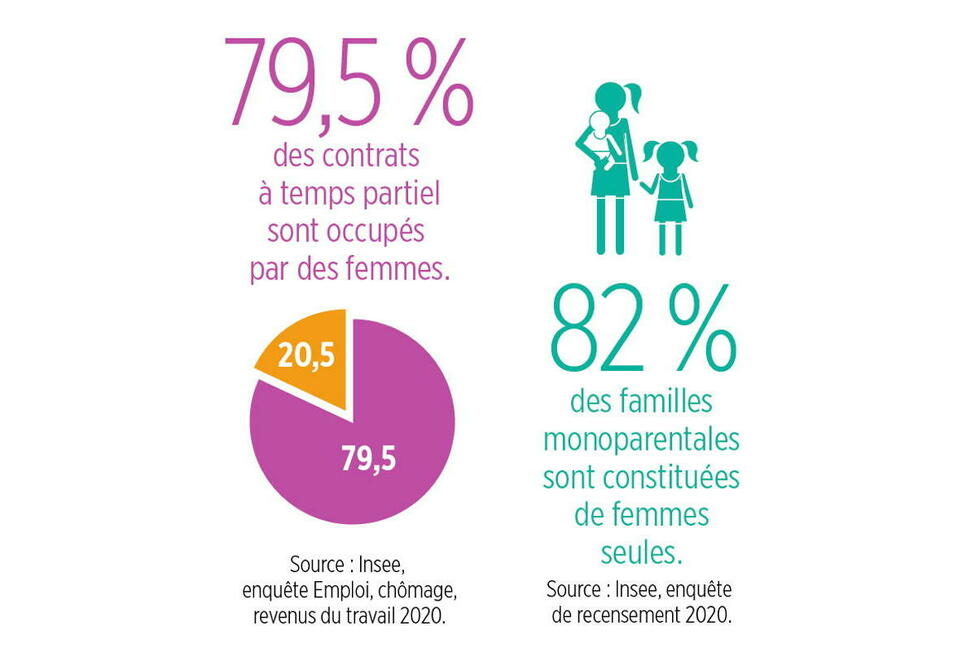

La fausse conscience idéologique fait partie de l’Histoire. L’idéologie au sens de Marx est cette capacité totalement inacceptable vue du monde extérieur à croire que sa position de classe représente quelque chose d’universel. Autant je reconnais au féminisme des première et deuxième vagues, porté par des femmes bourgeoises et militant pour le droit de vote et l’émancipation sexuelle, d’avoir été bénéfique à toutes les femmes, autant ce que l’on vit actuellement, le féminisme antagoniste, certes toujours porté par des femmes d’un certain milieu, est une catastrophe pour les milieux populaires. Il fait peut-être plaisir à des petites-bourgeoises dans l’université mais il empoisonne les rapports entre hommes et femmes dans les milieux où l’on a le plus besoin de la solidarité du couple. Je reconnais effectivement à l’idéologie du genre une responsabilité dans l’augmentation du nombre de familles monoparentales, qui se trouvent de plus en plus dans les milieux populaires et de moins en moins dans les catégories moyennes et supérieures.

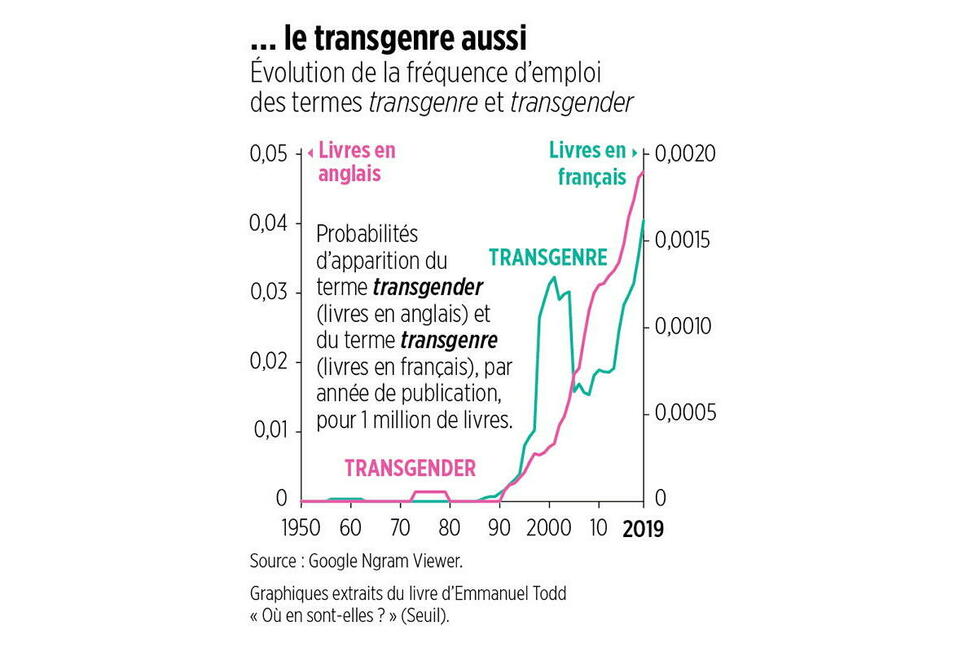

Vous faites aussi le lien entre l’émancipation féminine et de très nombreux phénomènes : l’accroissement de l’individualisme et l’abandon de l’engagement collectif, l’effondrement de la religion, des grandes idéologies et de l’appartenance identitaire, la tolérance à l’homosexualité, l’accroissement du phénomène transgenre, et même la montée de la « cancel culture » ! C’est quand même beaucoup…

Quand on fait de l’anthropologie, la question des femmes est centrale, ce qui explique pourquoi les études de genre ne peuvent rien lui apporter et l’ont d’ailleurs dans les faits fortement abîmée. En revanche, le féminisme appliqué à l’histoire est une excellente chose. Je me suis rendu compte à quel point j’avais sous-estimé dans mes analyses de la France contemporaine le rôle de l’émancipation des femmes non pas seulement pour leur propre bénéfice mais dans la mécanique sociale générale. J’avais vu par exemple qu’à la source de la déchristianisation se trouvait le développement des études supérieures, mais à aucun moment je n’avais été capable de constater que le coeur de ce développement, c’étaient les femmes. C’est pourquoi, dans ce livre, je remets les femmes au centre de l’histoire depuis Mai 68 – le bac du dépassement féminin.

Qu’en est-il du lien entre femmes et accroissement de l’individualisme ?

C’est un fonctionnalisme dynamique raisonnable qui m’amène à cette conclusion : vous ne pouvez pas imaginer qu’il se passe des phénomènes extrêmement importants dans une société d’un côté, d’autres phénomènes tout aussi importants de l’autre, et qu’il n’y ait aucune interaction entre eux. Deux éléments sont centraux dans l’évolution des sociétés occidentales : l’émancipation des femmes et la montée du néolibéralisme et de l’individualisme économique. Repartons des chasseurs-cueilleurs. Leur façon de se nourrir repose principalement sur la chasse et la cueillette : alors que la chasse est toujours masculine, les femmes sont chargées de la cueillette, même si les hommes peuvent aussi y participer. Or si les produits de la chasse sont toujours répartis collectivement dans le groupe, ceux de la cueillette restent eux dans l’unité conjugale. En d’autres termes, les femmes sont individualistes et les hommes gèrent le collectif. Attention, « collectif » ne signifie pas « gentil » et individualiste « méchant » : le collectif comprend aussi la guerre et la violence, l’individualisme, l’assistance aux proches. Puisque les Extrêmes-Occidentaux sont les descendants des chasseurs-cueilleurs, ne peut-on émettre l’hypothèse que l’effondrement de toute capacité de penser et d’agir collectivement, le rejet hyperindividualiste caractéristique de notre monde, a un rapport avec l’émancipation des femmes et le passage idéologique en matridominance ? Il est certes difficile de démontrer cette assertion, mais il faudrait aussi être capable de démontrer le contraire, que ces deux phénomènes n’ont aucun rapport, le tout avec la même simplicité de raisonnement.

Vous parlez de l’abandon de l’action collective. Pourtant, en France, l’État est étendu et l’État-providence particulièrement développé. La solidarité n’est-elle pas l’une des dimensions du collectif ? Est-il sûr que le collectif ait disparu ?

La situation de la France est particulière : le modèle que je décris s’applique mieux au monde anglo-américain. Mais il faut voir les choses d’un point de vue dynamique : ce qui existe de collectif en France est un héritage d’une période antérieure. Ces mécanismes sont d’ailleurs souvent gérés et vécus sur un mode corporatiste-individualiste. Quand je parle d’incapacité de penser et d’agir collectivement, je pense surtout à ce qui pourrait améliorer notre sort : notre économie s’effondre, notre système industriel a été dévasté, le système des partis a implosé, l’idée nationale aussi via une construction européenne immaîtrisable. L’action collective serait la capacité à se repenser comme appartenant à une nation, et à avoir un État qui prenne en charge la reconstruction industrielle. Mais cela n’arrive jamais : on a beau, depuis le début de la pandémie, avoir pris conscience de toutes nos faiblesses, de l’absence d’une industrie digne de ce nom pour fabriquer des masques ou un vaccin, il ne se passe rien. Nous ne sommes pas capables de penser autrement.

Est-ce vraiment à l’État de développer une politique industrielle ? L’innovation n’est-elle pas le fruit d’une dynamique d’essai-erreur que seuls des entrepreneurs savent susciter ?

Je crois aux économies mixtes – ce qui fait que je suis considéré par certains comme trop libéral ! Je crois donc au marché. Et je critique les énarques qui croient libéraliser sans savoir le faire. L’État comme forme organisationnelle emplie de fonctionnaires, cela ne fonctionne pas. Mais je crois aussi à la collaboration entre l’État et les entreprises. De plus, le protectionnisme est libéral : il est possible parce qu’on croit au marché. Plus largement, quand je parle de collectif, je m’intéresse surtout à la notion de sentiment collectif. Or l’émancipation des femmes, si elle n’a pas détruit les structures bureaucratiques, a fait exploser les sentiments collectifs.

Avant leur émancipation, les femmes pouvaient être très investies localement, dans des associations ou l’Église. N’est-ce pas un comportement altruiste plus qu’individualiste ?

L’altruisme n’est pas contradictoire avec l’individualisme. L’altruisme n’est pas forcément le sens du collectif. Cette apparente contradiction s’explique par la posture de la mère, altruiste avec son enfant et capable d’étendre cet altruisme, mais aussi intraitable dans la protection de cet enfant. C’est pourquoi la théorie du « care » ne peut pas être considérée comme une chose du collectif mais une extension d’un altruisme féminin réel.

Une féministe pourrait vous dire : nous n’avons jamais pu prendre en charge le collectif car on nous en a empêchées.

Pourquoi pas ? Très bien ! Alors qu’elles le fassent. Et j’y crois : les femmes vont prendre leur part dans la gestion du collectif. Une remarque au passage : j’ai soigneusement évité dans l’ouvrage une sorte d’essentialisation des caractères masculin et féminin. La seule différence biologique que je prends en compte est la capacité à porter un enfant. Je ne prétends pas qu’il existe dans le sexe masculin une capacité innée au collectif, et dans le sexe féminin, à l’individualisme, mais simplement que chaque sexe est porteur d’habitudes différentes. La révolution qui vient de se produire a duré à peine soixante-dix ans, quand le mode de vie des chasseurs-cueilleurs a duré des centaines de milliers d’années. Ces comportements ne peuvent pas changer en un instant.

D’où vous est venue l’idée que la « cancel culture » aurait un lien avec l’émancipation des femmes ?

Pour ma génération, le phénomène de « politiquement correct » et de « cancel culture » est tout à fait étranger. Après l’effondrement des grandes idéologies, nous nous attendions à une liberté sans limites. Et nous avons obtenu, à la place, l’intolérance. J’ai presque le devoir de parler en tant que membre de ma génération ! Lorsque j’étais critique littéraire au Monde, de 1977 à 1983, j’étais tellement libre ! Je vis mon avancée dans l’existence comme un phénomène de rétrécissement de ce qu’il est permis de dire. Face à ce constat, j’arrive à un embryon de réponse. Dans le livre, je développe tout un chapitre sur l’autorité féminine. J’y explique que la disparition de la gestion du collectif par les femmes ne signifie pas celle de l’autoritarisme. De nombreux psychologues, psychiatres ou psychanalystes ont noté, à la suite d’Erich Fromm, à quel point le rôle de l’autorité maternelle, par exemple, est central. En réalité, l’autorité du père est construite – il ne sait pas à quel degré il est responsable de son enfant, il doit donc incorporer cette autorité; l’autorité de la mère, qui a fabriqué cet enfant, me semble beaucoup plus naturelle. De surcroît, j’avais remarqué l’existence de systèmes familiaux non autoritaires où se développaient des sociétés assez directives dans leurs tréfonds : la Suède, l’Islande, l’Irlande, Cuba, la Bretagne, le Portugal, la Thaïlande. Toutes avaient un statut des femmes élevé. D’où mon hypothèse d’une autorité féminine spécifique, moins violente mais plus assurée. Il est donc possible que ce phénomène nouveau d’intolérance non violente et diffuse qu’est la « cancel culture » soit le fruit de la matridominance.

De ce panorama, que concluez-vous ? Vous en réjouissez-vous ?

Pour l’essentiel, ces évolutions sont belles et bonnes, et c’est d’ailleurs ainsi que nous voyions les choses dans ma génération. Mais je constate tout de même qu’elles ont un coût économique : l’hypertrophie du tertiaire, le déclin de l’industrie, le fait de ne plus prendre au sérieux des métiers considérés comme masculins. Nous le paierons un jour en termes de niveau de vie.

Un certain nombre de femmes sont candidates à la présidentielle. Cela ne vous rend-il pas optimiste sur leur capacité à prendre en charge les questions collectives ?

Pas du tout ! Pas avec de tels programmes ! Aucune ne prévoit de reconstruction industrielle ou nationale.

Même Marine Le Pen ?

Non, car le Rassemblement national a renoncé à sortir de l’euro ! Ici, l’égalité homme-femme est surtout réalisée dans la nullité.

Où en sont-elles ? Une esquisse de l’histoire des femmes, d’Emmanuel Todd (Seuil, 400 p., 23 EUR).

***

Emmanuel Todd: « Le patriarcat n’a pas disparu en Occident: il n’a jamais existé », Le Figaro, 20/01/22

Todd, Emmanuel, Bastié, Eugénie

ENTRETIEN – La virulence néoféministe arrive au moment même où l’émancipation des femmes est achevée, constate Todd, qui fracasse la doxa victimaire et la théorie du genre et renouvelle notre regard sur le rapport entre les sexes.

LE FIGARO. – Dans votre livre, vous vous attaquez sévèrement au «féminisme de troisième vague» et à la théorie du genre, que vous accusez de vouloir créer une guerre des sexes et d’être une idéologie coupée du réel. Vous n’allez pas vous faire des amis à gauche… Qu’est-ce qui vous a poussé à l’écrire?

Emmanuel TODD. – C’est vrai, je confesse une forme d’agacement face au développement de ce que j’appelle le féminisme de troisième vague, antagoniste, de ressentiment. Comme un homme de ma génération sans doute. Dans ma génération et mon milieu, un féminisme absolu régnait. Ce qui me frappe, c’est l’irruption en France d’un féminisme antagoniste qui ressemble à celui du monde anglo-américain, un féminisme de conflit (américain) ou de séparation (anglais). Notre pays se distinguait et faisait l’admiration du monde par son modèle de camaraderie entre les sexes. Mais fondamentalement, je n’attaque pas, je cherche à comprendre ce qui se passe, en chercheur, en anthropologue, en historien.

Quelles sont les racines du féminisme antagoniste anglo-américain ?

J’associe ce féminisme anglo-américain à l’héritage du protestantisme, en réalité bien plus «patriarcal» que le catholicisme, plus ambivalent. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le monde anglo-américain n’est pas à l’origine plus favorable aux femmes que la France. Le protestantisme, sur les rapports hommes-femmes, est régressif par rapport au christianisme originel. Le catholicisme avait une dimension matricentrée avec le culte de la Vierge Marie. Le message de Luther est très patriarcal. On passe de Marie à Eve, la femme pécheresse. La virulence du féminisme dans le monde anglo-américain résulte largement d’une réaction contre cet héritage.

Votre point de départ est un paradoxe : nous assistons à un regain de contestation de la suprématie masculine «au moment même où le mouvement d’émancipation de femmes semblait sur le point d’atteindre ses objectifs». Comment l’expliquer ? Faut-il y voir le paradoxe de Tocqueville selon lequel plus une société est égale, plus la moindre inégalité blesse l’œil ?

C’était ma première hypothèse, mais ce n’est pas ça. Quand on voit le succès du livre de Mona Chollet sur les sorcières, dans les classes moyennes éduquées, il y a de quoi s’interroger: comment des femmes modernes peuvent-elles s’identifier au sort des 40.000 femmes massacrées, principalement dans le monde germanique, par la furie masculine aux XVIe-XVIIe siècle? Il y a là une forme de désorientation. Le dépassement éducatif des hommes par les femmes est beaucoup plus ancien qu’on ne l’imagine. En 2019, en France, dans la tranche 24-34 ans, 52 % des femmes ont fait des études longues, pour 44 % des hommes. L’inversion du «sex-ratio» dans les études supérieures s’est faite à la génération de gens qui ont maintenant 50 ans. Nous vivons dans une matridominance éducative depuis longtemps, même s’il reste une pellicule de domination masculine dans les 4 % supérieurs de la société.

Une fois qu’on a intégré la masse de cette évolution, on peut mieux comprendre le malaise des femmes qui s’explique moins par des résidus de domination masculine que par l’accession des femmes à tous les problèmes des hommes, et notamment à l’anomie au sens durkheimien: dans une société mobile, les gens ne savent plus quoi attendre de la vie, s’ensuit un mal-être social. Les femmes accèdent aux pathologies psychosociales jusque-là réservées aux hommes: ressentiment de classe, désarroi, anxiété sur leur destin personnel, etc.

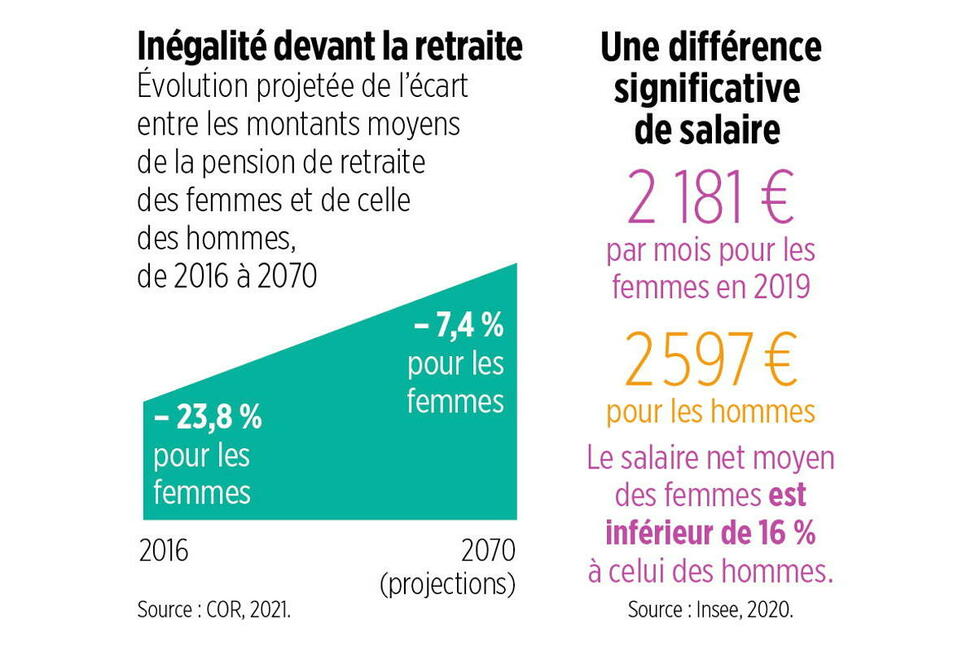

Tout de même, vous ne pouvez pas nier qu’il existe encore des écarts économiques importants entre hommes et femmes…

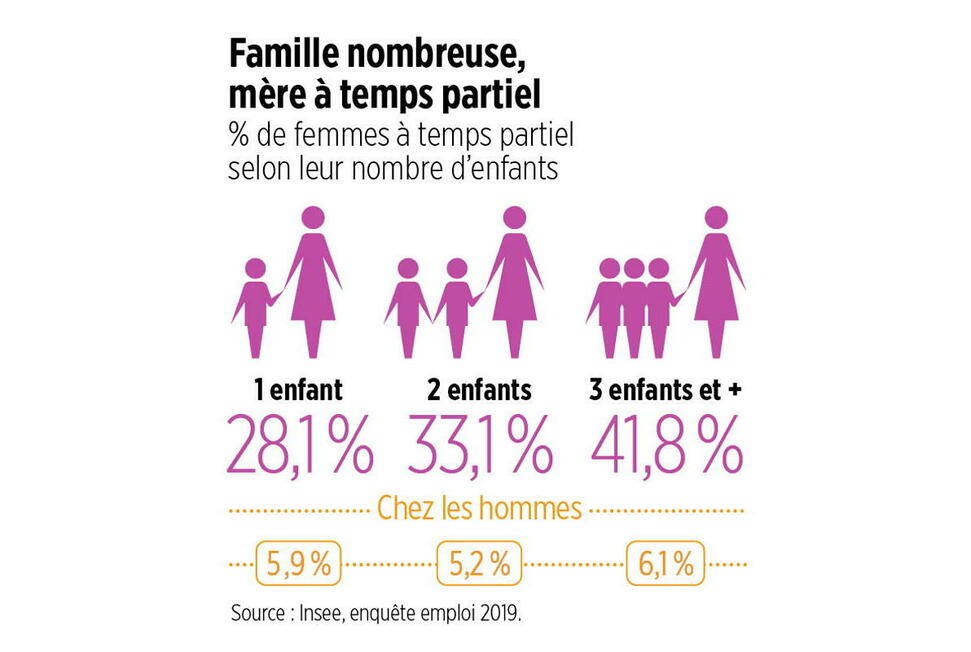

Il y a une persistance de la domination masculine dans le secteur dirigeant de l’économie privée et dans les bureaucraties d’État. Pour le reste, les différences économiques entre hommes et femmes sont essentiellement expliquées par le choix de la maternité. Je fais une percée théorique révolutionnaire dans le livre: je définis comme femme l’être humain qui (hors stérilité accidentelle) peut porter un enfant. Je sais, c’est très risqué de dire cela aujourd’hui, voire réactionnaire ( rires). J’avais essayé de faire sans, mais tout devenait incompréhensible.

Les femmes maintenant ont accès à tous les problèmes des hommes, mais elles gardent en plus ce problème de l’option entre la carrière et les enfants, ce qui suffit à expliquer le résidu de domination masculine. De plus pour les hommes, qui ont perdu pas mal de leur capacité de décision dans la vie familiale, le monde du travail devient de plus en plus important et très investi. Un homme qui ne réussit pas dans son travail se met en grand danger. Tous les autres débats, pseudoscientifiques, sur une différence des sexes génétique ou de cerveau sont hors de propos… il y a identité dans tous les domaines ou alors des différences invérifiables, mais la maternité et ses conséquences psychosociales sont une variable assez puissante pour expliquer l’essentiel.

Est-ce à dire que, selon vous, le patriarcat a disparu en Occident?

Ce n’est pas qu’il a disparu, c’est qu’il n’a jamais existé. Qu’est-ce que ça veut dire patriarcat? Je préfère parler de système de patridominance universel, c’est-à-dire une position légèrement supérieure de l’homme en particulier dans les activités de gestion collective. Mais l’intensité de cette domination masculine est tellement variable selon la géographie et l’histoire qu’on ne peut pas appliquer un terme unique à des systèmes très différents. Je propose, avec l’aide d’un expert, une utilisation nouvelle de l’Atlas ethnographique de Murdock pour montrer cette diversité au lecteur, par des cartes originales.

Sur un sujet qui est souvent abordé de manière ultra-idéologique, nous pensons que l’accès aux données est fondamental. Nous avons mis en ligne l’outil de visualisation que nous nous sommes construit, et nous donnons le lien dans le livre. Parler de patriarcat de façon indifférencié pour évoquer la situation des femmes à Kaboul et dans la région parisienne n’a aucun sens du point de vue du chercheur en anthropologie. Frédéric Le Play emploie le mot «patriarcales» pour désigner les grandes familles indivises de type russe et arabe. Pour ce qui est de l’Occident étroit, la France, le monde anglo-américain et la Scandinavie, la mutation patrilinéaire, partie du centre de l’Eurasie, qui a abaissé le statut de la femme au cours de l’histoire, n’a pas eu lieu ou est restée embryonnaire. On croit souvent que plus on remonte le temps, plus les femmes étaient opprimées. Il n’en est rien. Les Occidentaux avant même la révolution des soixante-dix dernières années, étaient très proches dans leurs mœurs des chasseurs-cueilleurs chez qui le statut de la femme est élevé.

Justement, que nous apprend l’étude des chasseurs-cueilleurs qui diffère de la doxa féministe habituelle?

L’idéologie du féminisme de troisième vague, désormais dominante dans le débat public, a déformé l’histoire du rapport entre les sexes. Travailler sur les chasseurs-cueilleurs, c’est travailler sur 100.000-300.000 ans, soit le gros de l’histoire humaine. C’est-à-dire sur ce qu’est l’homme en tant qu’espèce animale, définir la nature humaine originelle. On trouve la famille nucléaire, encastré dans un système bilatéral de parenté où les rapports entre frères et sœurs sont très importants. Une forme de monogamie tempérée est statistiquement majoritaire dès les débuts de l’humanité, notamment en raison de son efficacité éducative pour la progéniture.

La cueillette est en général une activité féminine, qui peut être pratiquée par les hommes, alors que la chasse est un universel exclusivement masculin. N’en déplaise aux féministes actuelles qui essaient de chercher à tout prix des squelettes de femme chasseresses. Ce qui est caractéristique de la chasse, c’est que ses produits sont toujours repartis dans le groupe, tandis que les produits de la cueillette sont repartis dans l’unité domestique. Chez les chasseurs-cueilleurs, les femmes sont porteuses d’un élément d’individualisme familial alors que les hommes sont en responsabilité du collectif. Cela ne signifie pas du tout plus d’altruisme: le collectif, c’est l’organisation de grands travaux, mais c’est aussi la guerre.

C’est pourquoi, selon vous, l’émancipation des femmes est à lier avec l’effondrement des croyances collectives et l’affaissement de l’État-nation?

Le défaut de l’idéologie, c’est de croire qu’il se passe dans nos sociétés de grands phénomènes qui tombent du ciel et ne sont pas liés. D’un côté vous auriez l’émancipation des femmes, qui est super. De l’autre, l’effondrement industriel qui est un problème, l’affaissement des croyances collectives, qui est une bonne chose si on considère qu’on ne fait plus la guerre, mais une mauvaise chose si on ne peut plus agir en tant que nation sur le plan économique. Les deux grands mouvements de nos sociétés modernes sont l’émancipation des femmes et l’effondrement du sentiment collectif. J’essaie de montrer dans le livre qu’il ne peut pas ne pas y avoir de rapport entre les deux.

L’émancipation des femmes a un coût, dites-vous… vous regrettez le monde d’avant?

Pas du tout, je ne suis pas dans la nostalgie. Je bénis la révolution sexuelle, qui a rendu les rapports hommes-femmes beaucoup plus agréables. L’émancipation des femmes a permis la fin de l’homophobie, l’adoucissement des mœurs. Seulement, je montre qu’elle a eu aussi un coût. L’émancipation des femmes, leur accès à l’éducation supérieure a accéléré la tertiarisation de l’économie, et donc la chute des activités industrielles.

Résultat: vous avez certains pays féministes tertiarisés et consommateurs qui délocalisent leur production dans des pays où il y a encore une industrie, et une forme de patridominance, les pays de l’est de l’Europe et de l’Asie. David Cayla a bien montré la réindustrialisation des anciennes démocraties populaires (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie), nations ouvrières devenues la Chine de l’Europe. Ce qui permet d’aller plus loin dans la consommation et dans la tertiarisation à l’Ouest, et donc d’accélérer l’émancipation des femmes à l’Ouest, tout en préservant des rôles masculins typés à l’Est. Les gens de l’Ouest sont totalement dépendants du travail des gens de l’Est tout en les insultant pour leurs attitudes culturelles rétrogrades: ils délocalisent leurs usines tout en voulant exporter leurs mœurs avancées. Il faut choisir!

La lutte des sexes a-t-elle remplacé la lutte des classes?

J’essaie de prendre en considération aussi bien l’économie que l’anthropologie. Il y a évidemment une composante de classe. Le féminisme de première vague, celui des droits civils qui venait de milieux bourgeois, défendait toutes les femmes. Idem pour la seconde vague de la révolution sexuelle, parti de milieux bourgeois, mais qui s’est répandue dans les classes populaires très rapidement. Mais le féminisme antagoniste de troisième vague ne défend pas toutes les femmes, c’est un conflit de classe entre les femmes (et leurs conjoints) des classes moyennes et la pellicule de patridominance des classes supérieures. L’idéologie du genre est une idéologie typique de la petite bourgeoisie, portée par des femmes de classes moyennes appartenant à l’université. Ces femmes éduquées supérieures, qui embrassent avec enthousiasme le concept d’intersectionnalité, constituent dans le secteur idéologique un groupe dominant. Le féminisme antagoniste est une idéologie au sens le plus fort du terme, au sens où elle n’est pas vécue: les classes qui promeuvent la lutte contre la domination de l’homme ne la subissent pas.

La tendance actuelle dans les classes moyennes éduquées, c’est la stabilisation du couple, souvent hypogame (femme plus éduquée que le conjoint), le doublement du salaire, l’impératif de survie économique du style chasseur-cueilleur. Pour les femmes des catégories populaires, où sont logées la majorité des familles monoparentales, la vision antagoniste du féminisme est une aggravation des conditions d’existence. Le couple humain est un système élémentaire d’entraide. La fonction du couple humain originel, c’est la survie, à la base de laquelle il y a la solidarité entre l’homme et la femme. Nous sommes dans une société en voie d’appauvrissement, notamment dans les jeunes générations. L’urgence ce n’est pas l’émancipation des femmes, qui a eu lieu, mais de revaloriser l’entraide dans le couple, et le sentiment collectif, qui s’effondrent.

«Pendant des siècles, l’Occident chrétien a considéré la sexualité comme le pire des maux de l’âme. Le voilà qui la pose, désormais, comme l’essence de l’âme.» L’obsession LGBT pour l’orientation sexuelle serait un produit du christianisme? Voilà qui est original!

L’Occident chrétien ne comprend pas sa propre histoire. Le christianisme se distingue par rapport aux autres religions par son obsession de la sexualité identifiée au mal. C’est encore plus vrai dans le protestantisme qui radicalise l’hostilité au plaisir sexuel. L’Occident chrétien est chargé sexuellement en un sens négatif. Les révolutions sexuelle et libertaire ont été un rejet violent de cet héritage. Ce rejet a produit une obsession sexuelle positive, et notamment dans l’univers anglo-américain marqué par le puritanisme, qui n’est pas du tout typique de toutes les cultures.

L’homosexualité humaine est une possibilité naturelle et universelle, mais le passage de l’homophobie au phénomène gay, c’est-à-dire d’un rejet de la sexualité à sa mise au centre de l’identité sociale, est typiquement chrétien. Regardez la Thaïlande bouddhiste du «petit véhicule» par exemple, où la fluidité des rapports sexuels n’induit pas une identité gay, ou le Japon, «bouddhiste du grand véhicule», où l’identité sexuelle est sans doute secondaire par rapport à l’identité au travail. C’est pourquoi je parle des gays comme une catégorie de chrétiens zombies (référence à un livre antérieur de l’auteur, NDLR) . Se définir politiquement et socialement par son orientation sexuelle implique une estimation haute de la sexualité qui est typiquement occidentale.

Où en sont-elles? Une esquisse de l’histoire des femmes (Seuil, 400 p., 23 € ).

Décidément pas fan de Todd. Outre son « hollandisme révolutionnaire » qui ferait marrer jusqu’à la fin des temps si on avait que ça à foutre, je note qu’il partage avec les faux-ministes l’idée que la différence des sexes s’arrête sous le menton et que la seule explication à la révolue « domination » masculine serait due au fait « que les femmes portent les enfants ».

Il prétend se démarquer de l’idéologie du genre (ne pas dire « théorie » qui procède de méthodes scientifiques sérieuses) tout en utilisant une définition des femmes qui pour être différente, n’en procède pas moins de la même démarche.

Tout comme les faux-ministes « indifférentialistes », il n’explique pas pourquoi, puisque le fonctionnement psycho-cérébral des hommes et des femmes est selon lui trop proche pour être différencié , les femmes surpassent les hommes au niveau scolaire (un phénomène qui n’est pas stable depuis les années soixante, comme il le sous-entend, car il ne fait que s’accentuer depuis).

Damien Viguier conteste élégamment la thèse de Todd dans un petit texte facile à trouver.

Enfin, j’ai pris le temps de lire en entier cet entretien.

Je comprends votre avis sur Todd. A minima, j’y vois un peu de lucidité sur la posture de « lose » des gauches quand elle garde en main la carte sociétale. Il s’en rend compte et lui aussi doit s’en affliger, en tant qu’homme de gauche.

2 passages m’interpellent et me paraissent pertinents néanmoins.

1) On condamne les pays de l’Est pour leurs moeurs traditionnelles et rétrogrades, mais on les utilise comme « Chine d’Europe ». C’est très vrai, il étabiit le lien entre féminisme et tertiarisation. Je l’ai déjà dit sur ce blog dans un autre article je crois. Biden faisait une déclaration à la faveur des LGBT dans un pays d’Afrique en 2021, je ne sais plus lequel. On l’a hué avec retentissement, et c’est normal : PAS D’IDEOLOGIE NEO-EXISTENTIALISTE-DECONSTRUCTIVISTE (à la con) possible quand on n’a pas accédé à un certain stade de développement ; pyramide de Maslow, le besoin de reconnaissance narcissique se manifeste seulement quand on a déjà obtenu à manger.

Le rejet viscéral du « non progressisme » de l’Est est une chose que j’ai commencé à observer en 2012 à Londres, quand je voyais une propagande LGBT sur le « martyr » des homosexuels en Russie. Rappelez-vous, les Pussy Riots et tout ça, ça procédait de tellement de raccourcis qu’il était facile d’y voir une nouvelle guerre tiède de l’information entre les blocs.

Todd est un peu, un peu au moins honnête : il explique que mettre une femme au pouvoir n’est pas un programme en matière d’économies et de civilisation ! Et ça ne dérangerait pas certaines d’entre elles (féministes et écolos) : il n’y a qu’à y voir la volonté de légaliser les drogues et démanteler le peu d’industries qu’il y a encore à l’Ouest. J’ai beaucoup de mal à ne pas y voir une abdication au système du rouleau compresseur financier plutôt qu’une résistance. « Renoncez à développer un talent créateur/rémunérateur, soumettez-vous et abrutissez votre psychisme ! » C’est mon avis.

2) Son autre point de probité concerne la cryptoreligion du statut sexuel qu’il commente. Nous sommes passés d’un rejet de la sexualité à en faire un déterminant social important. J’aimerais un travail de recherche sur son invasion du débat public/psychologique et son influence croissante sur le bien-être depuis mai 1968 par exemple. Ce serait très dur à évaluer, probablement parce qu’avant on n’en parlait pas de la même façon.

Et, ceci est un point de vue personnel, je ne peux pas m’empêcher de penser que le féminisme idéologique est une manière de garder un ascendant sur la « sélection »

Lu dans un bouquin de Jose Dos Santos je crois, « les hommes cherchent la quantité, les femmes la qualité ». Sauf qu’il y a déjà un déséquilibre du marché en termes d’attractivité, du moins pendant une bonne partie de la vie. Un homme accède moins à la « qualité » sachant qu’il n’est pas un objet de désir, sauf dans de rares exceptions (cf. l’article sur Nicolas Hulot). Il est moins en situation d’exiger quoi que ce soit puisque la distribution des regards est plus souvent dans l’autre sens. Quand en plus une idéologie entière s’évertue à s’octroyer le statut d’éternelle victime et met ses tenantes en posture de revendication permanente, c’est un peu comme si on recevait la reconnaissance ultime du « marché » en tant que « possédante », celle de la plaignante/victime par essence. On s’utilise sexuellement depuis la nuit des temps, et il est hypocrite à ce titre de faire croire à la domination bourdieusienne et patriarcale, je n’y reviens pas. Ce que j’estime en revanche un problème est cet entérinement institutionnel que beaucoup de personnes cortiquées ne questionneront même plus.

A une échelle personnelle, j’ai connu quelques féministes, et je sais que quelques-unes sont pas mal à la recherche de soumission, mais de l’autre, ATTENTION.

Ces observations personnelles ne font pas science, je ne peux néanmoins m’empêcher d’y voir un besoin narcissique de se reconnaître un pouvoir, que beaucoup d’hommes n’ont pas soit dit au passage (économique et social). Un Stéphane Edouard, du temps où je suivais ses analyses du moins, dirait qu’une femme « a les moyens de se trouver un amant, un protecteur financier, et une aide à la plomberie, etc. » Ceci me fait penser à une fille que je connaissais en fac, le genre consciente de son pouvoir d’attraction. Le jour où elle reçut une note éliminatoire à un devoir en gestion, elle est allée à la rencontre du prof à moitié débraillée pour se plaindre ! Manque de bol, ledit prof était homo. C’est un pouvoir que très peu ont, à y réfléchir.

Je sais, ce sont un peu des stéréotypes, mais Stéphane Edouard le dirait aussi : ce sont des simplifications du réel afin de mieux le comprendre.

En attendant, la survie du féminisme contemporain tel qu’on le connaît, c’est un peu au moins le mérite de cet entretien quoi qu’on en pense, est une question de temps. C’est une posture « bourgeoise » et incapable de convaincre durablement lINTERET GENERAL (un peu éculé en politique, mais relire Platon quand même), tout au plus de séduire un peu. Je ne l’ai pas trop entendu au centre des débats et tant mieux, dites-moi si j’étais sur une autre planète, et c’est déjà bon signe. J’ai entendu les mêmes errements islamogauchiste de quelques-uns, pas trop de lutte des sexes. Un jour viendra où tout ça fera rire, moi j’en ris déjà depuis un moment.