L’UNIVERSITÉ MODERNE NE COMPREND RIEN AU MAL

Traduction française par Gabriel Laverdière de « Camille Paglia: The Modern Campus Cannot Comprehend Evil », Time.com, 29 septembre 2014

La disparition il y a deux semaines de Hannah Graham, une étudiante de deuxième année à l’Université de Virginie, est le plus récent exemple d’une longue série de cas de jeunes femmes manquant à l’appel, qui se terminent souvent dans la tragédie. Un ancien footballeur de 32 ans et 270 livres qui avait fui au Texas a été rendu à la Virginie et accusé d’«enlèvement avec intention de nuire ». On ignore toujours où se trouve Hannah et ce qui lui est arrivé. 1

1 Le corps de Hannah Graham a été retrouvé le 18 octobre 2014 dans une maison abandonnée aux abords de Charlottesville, en Virginie.

Des affirmations extrêmement exagérées annonçant une épidémie d’agressions sexuelles sur les campus américains dissimulent la réelle menace qui plane sur les jeunes femmes, trop souvent distraites en public par leur téléphone cellulaire ou leur iPod : l’ancestral crime sexuel du rapt et du meurtre. Malgré une propagande hystérique sur notre « culture du viol », la majorité des incidents sur campus qui se voient négligemment décrits comme des agressions sexuelles ne sont pas des viols criminellement reconnus (impliquant l’usage de la force ou de drogues), mais sont plutôt des mélodrames de baise imbéciles, naissant de signaux contradictoires et d’imprudence de part et d’autre.

Les universités devraient s’en tenir aux affaires scolaires et cesser leur infantilisante supervision de la vie amoureuse de leurs étudiants, une ingérence autoritaire qui frise la violation des libertés civiques. Les vrais crimes devraient être signalés à la police et non pas à des comités universitaires de plaintes, qui sont brouillons et mal formés.

Un trop grand nombre de jeunes femmes de classe moyenne, qui ont grandi loin des centres urbains, semblent s’attendre à ce que la vie d’adulte soit une extension de leur foyer familial, où elles étaient bien à l’aise et surprotégées. Mais le monde demeure une contrée sauvage. Les libertés modernes des femmes ont un prix : endosser la responsabilité de leur propre vigilance et de leur autodéfense.

Les codes pédagogiques actuels, suivant la gauche progressiste, perpétuent des illusions sur le sexe et le genre. La gauche a pour prémisse fondamentale, venant du marxisme, que tous les problèmes dans la vie humaine procèdent d’une société injuste, et que de corriger et d’ajuster ce mécanisme social mènera un jour à l’utopie. Les progressistes ont une foi inébranlable en la perfectibilité de l’espèce humaine.

Les programmes éducatifs primaires et secondaires ont exclu les horreurs et atrocités de l’histoire, sauf lorsqu’on peut les imputer au racisme, au sexisme ou à l’impérialisme, des toxines enracinées au cœur de structures oppressives extérieures qu’il faut fracasser et reconstruire. Mais le véritable problème réside dans la nature humaine, que la religion et le grand art voient l’un et l’autre comme étant éternellement déchirée par une guerre entre les forces de l’ombre et celles de la lumière.

Le gauchisme est dépourvu d’un sens profond du mal – mais il en est aujourd’hui de même du conservatisme, quand le mal est complaisamment attribué à l’hôte étranger de forces politiques émergentes, unies par leur seul rejet des valeurs occidentales. Rien n’est plus simpliste que la répétition désormais routinière, par les politiciens et commentateurs, de l’étiquette caricaturale des « bad guys » pour parler des djihadistes, comme si la politique étrangère américaine se résumait à un scénario bâclé pour films western.

L’idéologie du genre qui domine l’université nie que les différences sexuelles soient ancrées dans la biologie et les voit plutôt comme des fictions malléables pouvant être révisées à l’envi. Elle suppose qu’à force de plaintes et de protestations, cautionnées par des bureaucrates réceptifs sur les campus et des régulateurs au gouvernement, tous les hommes pourront être, et seront, fondamentalement transformés.

Mais les crimes sexuels extrêmes comme les meurtres sexuels émanent d’un niveau primitif que même la psychologie pratique ne parvient plus à nommer. La psychopathologie, comme dans l’effrayant Psychopathia Sexualis (1886) de Richard von Krafft-Ebing, a été un domaine central des premières années de la psychanalyse. Mais la thérapie d’au jourd’hui est passée au jovialisme, aux ajustements comportementaux et aux raccourcis pharmaceutiques.

Le symbolisme ritualiste à l’œuvre dans les crimes sexuels échappe à la plupart des femmes, qui par conséquent n’arrivent pas à s’en prémunir. Il est bien établi que les facultés visuelles jouent un rôle prépondérant dans la sexualité masculine, ce qui explique l’intérêt plus important qu’ont les hommes pour la pornographie. L’obsédé sexuel, souvent un raté solitaire et rongé par ses propres échecs, est motivé par un réflexe atavique de chasseur. C’est précisément parce qu’il fait de ses victimes des proies qu’on l’appelle un prédateur.

Les crimes sexuels naissent du fantasme, de l’hallucination, du délire et de l’obsession. Une jeune femme choisie au hasard devient le bouc émissaire pour une rage régressive envers le pouvoir sexuel féminin : « Tu m’as poussé à le faire. » Les clichés universitaires sur la « marchandisation » des femmes qui serait générée par le capitalisme ont ici peu de sens: ce que profane et anéantit la barbarie du crime sexuel, c’est le statut biologique supérieur de la femme en tant que magicienne créatrice de la vie.

Induites en erreur par l’optimisme naïf et le matraquage du « vas-y ma fille ! » qui ont marqué leur éducation familiale, les jeunes femmes ne voient pas la lueur du regard animal qui les traque dans le noir. Elles pensent que se dénuder ou porter des vêtements sexy n’est qu’une affaire de look, dénuée du moindre message susceptible d’être mal interprété ou déformé par un psychotique. Elles ne savent pas la fragilité des civilisations ni la proximité constante de la nature sauvage.

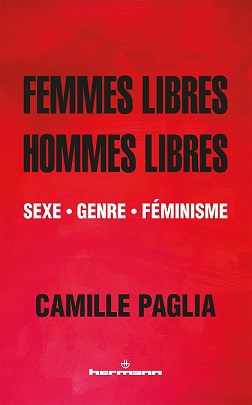

- Article à retrouver dans Camille PAGLIA, Femmes libres, hommes libres. Sexe, genre, féminisme, Laval (Qc), P.U.L. (trad. Gabriel Laverdière), octobre 2019, p. 341-344 ::

- Voir aussi :

[Mensonge féministe] – L’invention de la « culture du viol »

« ce que profane et anéantit la barbarie du crime sexuel, c’est le statut biologique supérieur de la femme en tant que magicienne créatrice de la vie. »

Bof… Le violeur s’en contrefiche que « la » femme donne la vie. Et le viol ne profane rien du tout. Il n’altère pas les qualités des victimes, ou de leurs semblables.

Je suis toujours étonné de ce que les femmes, et les féministes surtout, ne comprennent pas la nature du viol. C’est pourtant d’une simplicité affligeante.

Un homme n’ayant peu ou pas de possibilité de conclure trouvera toujours plus d’intérêt à passer outre le consentement d’une ou de plusieurs femmes pour obtenir sa satisfaction libidinale. Et si les viols sont parfois commis par des proches, c’est une question d’opportunités.

Là où une femme a juste à se montrer attrayante pour voir venir à elles les hommes intéressés, le parcours d’un homme, surtout si il ne plaît pas, est beaucoup plus ardu.

Le viol est le choix de la facilité par des hommes faibles ou désespérés dont la priorité est de jouir sexuellement.

Pour lutter contre les viols, il faut détendre la sexualité et non crisper tout le monde comme le veut le féminisme puritain.

Les néo féministes envoient souvent les hommes qui se plaignent de leurs difficultés à aller aux putes, sans jamais voir que si ces hommes étaient si médiocres qu’elles le croient, ils iraient, au lieu de livrer en pâture leurs difficultés affectives. La libido masculine est heureusement aussi affective que sexuelle, mais les féministes ne voient aucun de ces aspects tant elles sont sur leur petite planète « systémique » occupées à réécrire les dictionnaires…