Du flot continu de stupidités néo-féministes qui se déversent quotidiennement sur les réseaux sociaux, j’extrais aujourd’hui ce tweet :

La fanatique misandre qui s’exprime ici ose une fois de plus prendre en otage Camille Claudel afin d’appuyer ses délires féministes, allant jusqu’à soutenir l’indéfendable, à savoir les appels à l’élimination des hommes d’Alice Coffin (Alice Cercueil en anglais, un patronyme visiblement prédestiné).

Pour ceux qui camperaient sur la banquise en ce début octobre 2020, je rappelle que ces derniers jours ont vu défiler coup sur coup deux illustrations plus vraies que nature de la misandrie néoféministe, cette version haineuse, sexiste et suprémaciste, du féminisme que je dénonce sur ce site depuis plusieurs années. À titre personnel, je ne découvre donc rien, puisque cette haine décomplexée et ces appels à l’éradication des hommes ne sont qu’un décalque des appels à leur destruction par des déséquilibrées telles que Valérie Solanas (SCUM Manifesto, 1967) ou Andrea Dworkin : « Je veux voir un homme réduit à de la bouillie sanglante avec un talon aiguille dans la bouche, comme une pomme dans la gueule d’un porc », écrivait charitablement cette égérie féministe dans son roman autobiographique Mercy (1990). On se contentera de relever que son approche de la miséricorde (mercy) la situe d’emblée très en deçà de l’humanisme, pour ne pas dire de l’humanité tout court – et elle a malheureusement fait beaucoup de petit(e)s au sein de sa secte.

Comme on le voit, les folles misandres du type Alice Coffin ou Pauline Harmange ont de qui tenir. « Il faut éliminer les hommes » proclame la première qui appelle à prendre les armes contre eux, quand la seconde écrit : « Qui aurait cru qu’il y aurait tant de joie dans la misandrie ? ». Ces discours, qui peuvent aujourd’hui paraître « disruptifs » ne sont évidemment que l’ordinaire resucée du féminisme radical lesbien américain des années 70, seule et unique source d’inspiration (pourtant totalement frelatée) de nos actuelles féministes, qu’elles soient ou non universitaires. Andrea Dworkin était une « névrosée folle à lier » comme le dit ici Camille Paglia, sachant que, comme le rapporte pour sa part Phyllis Chesler, psychologue et ancienne féministe, « le taux de maladie mentale était particulièrement élevé chez les féministes de la seconde vague » : « Lorsqu’elle évoque la folie de certaines de ses consoeurs féministes, elle sait de quoi elle parle : Je ne veux pas dire névrotique, difficile, anxieuse ou excentrique. Je veux dire cliniquement schizophrène ou maniaco-dépressive, suicidaire, toxicomane ou alcoolique, ou souffrant d’un trouble de la personnalité ».

Il semble manifestement en aller de même chez nos féministes des troisième et quatrième vagues, à tel point que les temps me paraissent mûrs pour inscrire officiellement ce féminisme-là dans le catalogue des désordres psychiques (par exemple dans la prochaine mouture du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-6). Il me semble qu’il serait grand temps, car les symptômes d’un trouble de la personnalité paranoïaque avec bouffées délirantes apparaissent de plus en plus visibles (sur ce sujet, voir : Féminisme et troubles mentaux).

Les déclarations de Coffin et d’Harmange sont tellement méprisables, et philosophiquement irrecevables, que je ne leur ferai même pas l’honneur de les reprendre pour les commenter : elles ne méritent que le dédain et le fond de la poubelle. Je renverrai simplement à cet article d’Atantico.fr : « Génération immaturité : ces névroses personnelles qui plombent nos débats politiques » et me contenterai de remarquer qu’en tant que femme, ces deux cas psy me font honte de partager avec elles une paire de chromosomes XX.

Je préfère de loin m’intéresser à la figure de Camille Claudel, authentique artiste qui a su, elle, sculpter comme pas deux la passion amoureuse entre un homme et une femme ; ce qui me permettra au passage de dénoncer le hold-up opéré à son encontre, depuis plusieurs décennies maintenant, par les féministes. La voir récupérée dans ce tweet pour encenser une Alice Coffin est particulièrement intolérable. Camille, l’amoureuse absolue, qui aimait bien plus les hommes (surtout un) que les femmes et qui n’a jamais pu surmonter sa séparation d’avec Rodin, la voir servir de caution à l’expression de la misandrie lesbienne la plus crasse, comment dire…

« On a rendu Camille Claudel folle » : qui ça, « on » ?

Dans l’esprit d’Agnès Setton, il va de soi que ce « on » désigne les hommes, tous les hommes, uniquement les hommes. Or dans le cas de Camille Claudel, il s’avère que c’est faux, archi-faux ; mais le propre de ces néoféministes est toujours leur inculture, leur incapacité à ouvrir un livre et surtout à appréhender objectivement les faits – ce que leurs lunettes idéologiques leur interdisent de facto.

Il peut donc être utile de reprendre rapidement le dossier des troubles psy de Camille Claudel afin de vérifier si ce sont effectivement les hommes qui l’ont rendue folle. J’accepte le qualificatif de « folle » car il y a désormais consensus pour admettre qu’elle l’a été, ne serait-ce que quelques années ; sa psychologie fragile et son tempérament autoritaire et enflammé ayant manifestement concouru à son destin tragique. Je rappelle, pour ceux qui n’auraient plus tous les éléments en mémoire, qu’elle est morte de faim en 1943 dans un asile, où on l’a maintenue enfermée contre son gré pendant trente ans. Oubliée de tous dans cet établissement perdu du Vaucluse, elle a été inhumée dans un caveau collectif, depuis disparu, et l’on n’a jamais retrouvé son corps. Une trajectoire qui glace le sang et ouvre un abîme d’interrogations : comment des choses aussi impensables ont-elles pu advenir ?

Lors de son internement forcé en 1913, d’abord en région parisienne, elle présentait en effet d’incontestables troubles psychiques : « Délire systématique de persécution basé principalement sur des interprétations et des fabulations, idées de grandeur et de satisfaction : elle est victime des attaques criminelles d’un sculpteur célèbre… », note le médecin qui l’examine et diagnostique une « démence paranoïde ». « L’hypothèse d’une psychose paranoïaque est très vraisemblable, admet aujourd’hui le professeur Allilaire. Mais il y a peut-être aussi une composante organique, liée à l’alcool. Comme tous les sculpteurs, elle buvait sûrement. On le devine à son visage gonflé. Et ces premiers jours à Ville-Evrard, il est dit et répété qu’elle dormait peu la nuit. Manifestant un comportement hypomaniaque. »

Pour autant, passés les premiers temps de l’enfermement, ses troubles psy, en grande partie aggravés par son alcoolisme, avaient régressé et, selon les médecins qui l’ont examinée par la suite, rien ne justifiait le maintien d’un internement aussi drastique. La teneur intellectuelle de ses courriers désespérés pour qu’on l’arrache à cette injustice plaide aussi pour des facultés intactes ou quasi.

La faute au patriarcat, vraiment ?

Il est évidemment abusif de prétendre que Camille ait été victime des hommes puisque, aussi loin que l’on remonte dans son histoire, et surtout si l’on se penche sur son internement, c’est toujours une femme, l’image de sa mère qui se dessine comme une ombre toxique, une véritable figure de malheur. Tout le temps qu’il a été vivant et depuis que Camille s’est vouée à la sculpture, son père n’a jamais fait que la soutenir par tous les moyens et la protéger de la dureté de coeur maternelle. « Appuyée constamment par son père qui prend conseil auprès d’Alfred Boucher, Camille Claudel doit affronter la très forte opposition de sa mère qui aura toujours une violente aversion pour cet art qui passionne sa fille aînée » (Wiki).

Comme on le sait, c’est le jour même du décès de son père que la mère de Camille décide d’envoyer la gendarmerie au 19 quai de Bourbon pour y arracher sa fille et la conduire de force à l’asile de Ville-Evrard. Elle signe alors un certificat d’enfermement qui sera renouvelé tous les mois pendant trente ans, d’abord par elle-même puis après sa mort par son fils, l’écrivain Paul Claudel.

Cette mère, qui déteste sa fille depuis qu’elle est née, va insister auprès de l’asile pour qu’elle ne reçoive aucune visite et ne puisse envoyer aucune lettre : « Je me félicite de vous avoir prié de ne permettre à qui que ce soit de visiter Melle Claudel ni de la laisser correspondre avec personne (…) » écrit-elle au directeur. Jamais elle n’ira voir sa fille : « Qu’est-ce que j’irais faire à Ville-Evrard. Elle n’a aucune affection pour nous. Alors que lui dirais-je ? Je suis très contente de la savoir où elle est », assène-t-elle dans un autre courrier.

Une tribune est publiée en septembre 1913 dans le journal L’Avenir de l’Aisne où l’on s’indigne qu’« en plein travail, en pleine possession de son beau talent et de toutes ses facultés intellectuelles, des hommes [sont] venus chez elle, l’ont jetée brutalement dans une voiture malgré ses protestations indignées, et, depuis ce jour, cette grande artiste est enfermée dans une maison de fous. » Une campagne de presse est même lancée contre la « séquestration légale », accusant en particulier la famille de Camille Claudel de vouloir se débarrasser d’elle et demandant l’abrogation de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Dans le même temps, bouleversé, Auguste Rodin essaie en vain d’aider Camille à sortir de là. Mais l’intransigeance maternelle est plus forte que toutes ces protestations. Une fois transférée dans l’asile du Vaucluse, et alors que son état s’est amélioré, en 1919, « sa mère refuse violemment dans les courriers adressés au directeur de Montdevergues » toute éventualité de sortie (Wiki). Rappelez-moi, au fait : où est le patriarcat ?

Bizarrement, Agnès Setton ne glose pas du tout sur cette belle image de la maternité/féminité… A moins que, comme un certain courant féministe, elle trouve normal qu’une mère rejette ainsi son enfant ? Et quel dommage qu’elle n’ait pas pu avorter, n’est-ce pas… On aurait ainsi échappé à tout cela, y compris à Camille Claudel et à son art. Bref, passons.

« On a interdit les beaux-arts aux femmes » vraiment ?

« En 1882, Camille loue un atelier au 117 rue Notre-Dame-des-Champs, où d’autres sculptrices viennent la rejoindre » (Wiki). Auparavant, elle avait suivi ses premiers cours de modelage à l’atelier Colarossi qui était ouvert aux femmes avant de recevoir les conseils d’Alfred Boucher en personne puis de Paul Dubois et enfin rejoindre l’atelier de Rodin. Rappelez-moi, quelle autre société au monde, au XIXe siècle, aurait permis à une fille de 18 ans d’ouvrir son propre atelier de sculpture en plein coeur de la capitale ? Aucune ! De 1898 à 1913, l’année de son internement, Camille aura de nouveau son propre atelier de sculpture, au 19 quai de Bourbon sur l’île Saint-Louis, dont Rodin paiera même à l’occasion le loyer.

Jusqu’à la fin de sa vie, Camille sera soutenue par des personnalités diverses, hommes et femmes, parmi lesquelles l’écrivain Octave Mirbeau ou le marchand d’art Eugène Blot qui devient son agent. Sans parler de Rodin lui-même, qui « aidera Camille financièrement jusqu’au bout et surtout, qui se donne la mission d’intervenir toutes les fois qu’il le faut en sa faveur pour lui faire obtenir des commandes et qu’elle puisse commencer à enseigner à son tour. Il lui fait profiter de son réseau d’influences, en particulier les hommes politiques et les critiques. » (Buley-Uribe). Dans les années 1897-1905, elle a notamment comme mécène la comtesse Arthur de Maigret qui lui commande plusieurs oeuvres, avant que la psychologie difficile de Camille ne les fasse également se brouiller. Je redemande donc : où est le patriarcat ?

Camille et Rodin, acteurs d’une éromachie qui les dépasse

Dans les années 80, Camille a connu une ascension fulgurante à travers sa collaboration avec Rodin, débutée en 1884 alors qu’elle a 20 ans, un immense talent et une forte personnalité – sans parler de sa grande beauté. Malheureusement, sa personnalité autocrate et narcissique la rend vite difficile à vivre. Après quelques années de fusion amoureuse, il semble que l’année 1886 (elle a alors 22 ans et Rodin 46) marque déjà un tournant dans leurs relations. La passion a viré à l’orage ; Camille est terriblement jalouse et possessive. « Ma féroce amie, … », commence Rodin dans une longue lettre où il évoque ses souffrances et la folie qu’il sent poindre en elle. La même année, Camille oblige Rodin à rédiger sous sa dictée un engagement assez incroyable : « Pour l’avenir à partir d’aujourd’hui 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour mon élève que Melle Camille Claudel et je la protégerai seule par tous les moyens que j’aurai à ma disposition, par mes amis qui seront les siens, surtout par mes amis influents. Je n’accepterai plus d’autres élèves pour qu’il ne se produise pas par hasard de talents rivaux, quoique je ne suppose pas que l’on rencontre souvent des artistes aussi naturellement doués. À l’exposition, je ferai mon possible pour le placement, les journaux. Je n’irai plus sous aucun prétexte chez Melle… à qui je n’enseignerai plus la sculpture. Après l’exposition au mois de mai, nous partons pour l’Italie et y restons 6 mois communément d’une liaison indissoluble, après laquelle Melle Camille sera ma femme. […] ».

On comprend dès lors que son obsession pour ses rivales, les mesures d’éloignement qu’elle impose à toute autre femme, sa jalousie terrible envers Rose Beuret, la compagne officielle de Rodin et plus prosaïquement, l’atmosphère de terreur qu’elle fait régner dans l’atelier (attesté par des courriers d’autres élèves) finiront par éloigner Rodin et la mener tout droit, à terme et avec l’aide de l’alcool, à la psychose et au délire paranoïaque.

Ce que ne semblent pas non plus percevoir les militantes féministes qui l’ont prise pour égérie, c’est que Camille incarne tout ce qu’il y a de plus traditionnel chez une femme : elle s’est détruite de n’avoir pu se marier. Sur le plan affectif, son histoire d’amour avec Rodin est presque banale : elle n’a été qu’une maîtresse parmi d’autres, ayant aspiré à l’exclusivité jusqu’à la folie. Son fort tempérament et son véritable talent artistique ont fait qu’après une vie de tourments, l’histoire n’a retenu que son nom, désormais indissociable de celui de Rodin – d’autant qu’ils auraient conçu à quatre mains des oeuvres aussi insignes que la Porte de l’Enfer ou les Bourgeois de Calais par exemple ; mais dans le fond, elle n’aspirait qu’à une vie de couple régulière dans le mariage. « (…) Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là, mais quand je me réveille ce n’est plus la même chose. Je vous embrasse, Camille. Surtout ne me trompez plus », termine-t-elle une lettre en 1891. Elle le supplie sans fin de quitter Rose et de l’épouser, mais pour des raisons qu’on devine en creux, Rodin n’en fera rien. Il reste auprès de Rose tout en continuant à la tromper allègrement, dans une valse ininterrompue de maîtresses. On touche ici aux différences de comportement sexuel des hommes et des femmes, que notre morale réprouve, certes, mais que la psychologie évolutionniste explique sans difficulté.

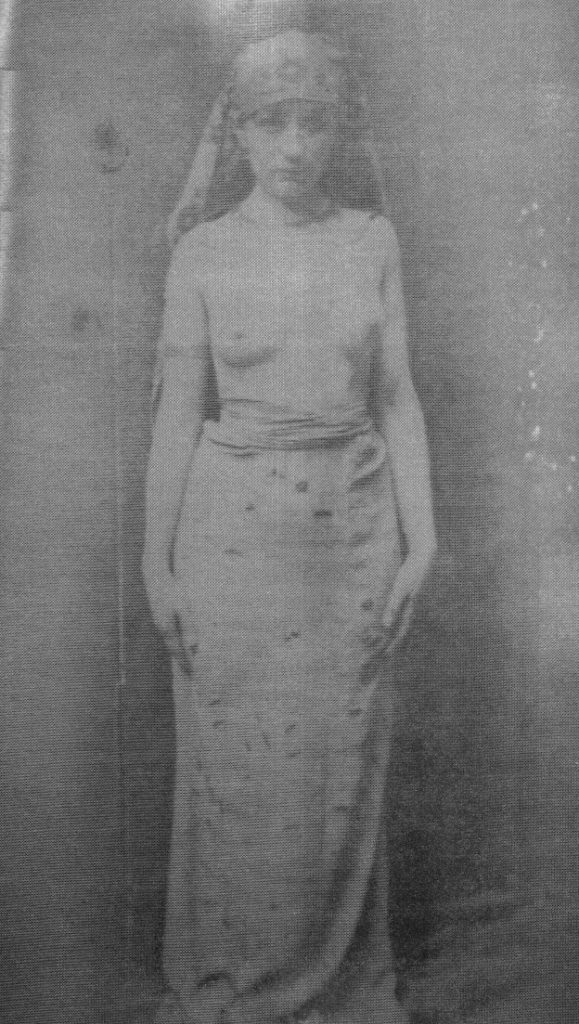

Dans L’Âge mûr, une de ses oeuvres emblématiques, Camille donne corps non seulement à sa propre histoire, mais à l’histoire archétypale des amours qui tournent mal entre une femme jeune et un homme mûr charismatique. On la voit, jeune et belle (elle a trente ans), implorer un Rodin encore vert qui se laisse entraîner par une vieille femme (Rose) aux allures de faucheuse. Quelle artiste féministe d’aujourd’hui sculpterait un tel thème ? Ne cherchez pas, ce n’est plus envisageable.

Le drame de l’avortement

Camille a sombré corps et âme ; elle n’a jamais pu se relever de n’avoir accédé à la vie de couple avec Rodin et à la vie de famille dont elle rêvait. Il est désormais acquis qu’elle a mis au monde plusieurs enfants de son amant et subi plusieurs avortements, lesquels auraient altéré sérieusement sa santé mentale et provoqué des décompensations psychiques. C’est un avortement clandestin, en 1892, qui aurait mis fin à leur histoire et précipité Camille dans son interminable descente aux enfers.

Il semble d’ailleurs que l’avortement soit le noeud même de la tragédie familiale des Claudel, comme on le comprend à la lecture d’une lettre adressée en 1939 par Paul à la femme de Romain Rolland : « Sachez qu’une personne de qui je suis très proche a commis le même crime que vous et qu’elle l’expie depuis vingt-six ans dans une maison de fous. Tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c’est horrible ! C’est affreux ! Comment pouvez-vous vivre et respirer avec un tel crime sur la conscience… » (cf. « Les figures du traumatisme dans l’œuvre de Camille Claudel »).

On a donc là une explication (absolument terrible) à la dureté impitoyable de la mère et du frère de Camille ; et on ne doute pas que Camille elle-même était anti-avortement, qu’elle a commis cet acte en opposition totale à ses convictions profondes – d’où sa décompensation psychique. Ceci pour dire aussi qu’il ne faut jamais banaliser l’avortement et en minimiser les conséquences, même si le carcan rigoriste et conservateur de la famille Claudel n’est plus à l’ordre du jour dans nos sociétés contemporaines.

Après cet épilogue douloureux, les deux amants s’éloignent inexorablement et Rodin prend une nouvelle élève, Sophie Postolska, qui s’éprend de lui tout aussi violemment que Camille. Elle sera sa maîtresse durant 6 ans, de 1897 à 1903, et tentera de se suicider au mercure quand sonnera la fin de leur liaison ; tout comme Camille, elle décèdera de malnutrition en 1943 à cause de la guerre. Tout cela signifie-t-il que Rodin était un ogre sans coeur qui consommait des jeunes femmes en toute lâcheté, un « pervers narcissique », comme on dirait aujourd’hui ? La réalité semble beaucoup plus complexe, comme souvent. Pourquoi ces femmes ne sont-elles jamais parvenues à oublier et dépasser Rodin ? Quelle est la part véritable de « l’emprise » et qu’en est-il véritablement de cette notion ? Il est bien dommage en tout cas que la rivalité entre Camille et Sophie n’ait pas permis qu’elles se soutiennent mutuellement à partir de 1903 – encore une preuve que la « sororité » féministe existe bien moins dans les faits que la bonne vieille compétition intrasexuelle…

Rodin s’est détourné de Camille dont la folie – ou le tempérament excessif – lui ont fait peur, mais ses sentiments semblent avoir été véritables, comme en témoigne un courrier (jamais remis à Camille) que lui adresse en 1932 son ancien agent Eugène Blot. Il y évoque la figure de l’Implorante, la jeune femme agenouillée du groupe sculpté L’Âge mûr : « (…) Un jour que Rodin me rendait visite, je l’ai vu soudain s’immobiliser devant ce portrait, le contempler, caresser doucement le métal et pleurer. Comme un enfant. Voilà quinze ans qu’il est mort. En réalité, il n’aura jamais aimé que vous Camille, je puis le dire aujourd’hui. Tout le reste — ces aventures pitoyables, cette ridicule vie mondaine, lui qui, dans le fond, restait l’homme du peuple —, c’était l’exutoire d’une nature excessive. Oh ! Je sais bien, Camille, qu’il vous a abandonnée, je ne cherche pas à le justifier. Vous avez trop souffert par lui. Mais je ne retire rien de ce que je viens d’écrire. Le temps remettra tout en place. » Il est encore plus tragique que les ordres de Madame Claudel mère aient été appliqués à la lettre ; ces mots auraient tellement apaisé la pauvre Camille.

Camille Claudel n’était pas la « féministe de gauche » que certaines imaginent

Camille « professait des idées conservatrices, antidreyfusardes et antirépublicaines », nous rappelle Wikipedia. Et en effet, un témoignage assez édifiant de Judith Cladel, une journaliste qui gravitait autour de Rodin et le connaissait si bien qu’elle sera plus tard sa biographe, nous rapporte que Camille Claudel avait refusé qu’elle publie sur elle un article dans le journal La Fronde, jugé trop à gauche, trop féministe et trop opposé à ses opinions conservatrices : « Le journal La Fronde, auquel je destinais mon article, défendait des idées opposées aux convictions conservatrices de celle qui j’étais venue voir, explique Judith. C’était le temps où l’affaire Dreyfus faisait rage. Peu après ma visite, elle me pria, en une lettre d’un style précis et pur, de bien vouloir ne publier l’étude projetée que dans une feuille ou une revue d’opinions concordant avec les siennes. » (in Judith Cladel, Rodin, sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1936, p. 228-229).

Ceci n’est pas sans rappeler l’écrivain Colette, autre égérie féministe citée également par Agnès Setton, qui n’hésitait pourtant pas, en 1910, à déclarer à un journaliste : « Les suffragettes me dégoûtent. Savez-vous ce qu’elles méritent, les suffragettes? Le fouet et le harem ». Satané réel, ennemi irréconciliable du féminisme… (sur les suffragettes, voir aussi : [Mythologie féministe] – Les Suffragettes et le droit de vote des femmes).

Quant à la « sororité » féministe (cette bonne blague), rappelons comment Camille parlait des autres femmes qui gravitaient autour de Rodin : « Vous savez bien d’ailleurs, quelle haine noire me vouent toutes les femmes aussitôt qu’elles me voient paraître, jusqu’à ce que je sois rentrée dans ma coquille, on se sert de toutes les armes et de plus, aussitôt qu’un homme généreux s’occupe de me faire sortir de l’embarras, la femme est là pour lui tenir le bras et l’empêcher d’agir. » (Lettre à Rodin, novembre 1897). Camille est clairement plus misogyne que misandre, mauvaise pioche, les féministes !

Je conclurai cet article par ce passage du chapitre que Christina Buley-Uribe consacre à Camille Claudel dans son ouvrage sur les femmes de Rodin, Mes Soeurs Divines. Rodin et 99 femmes de son entourage, Paris, éditions du Relief, 2013, p. 161 : « Tour à tour icône de la femme-artiste au destin tragique, du génie injustement exploité, de la folie créatrice et destructrice, Camille Claudel a suscité et suscite encore des opinions passionnées et caricaturales. Or des recherches historiques permettent désormais de nuancer sérieusement la perception simpliste d’une femme de génie écrasée par deux monstres triomphants (Rodin et Paul Claudel). Si nous sommes encore tributaires de l’image de la belle et fière Camille photographiée par César, de la « superbe jeune fille, dans l’éclat triomphal de la beauté et du génie» décrite par son frère Paul, nous savons aujourd’hui beaucoup mieux faire la part de son génie et de celui de Rodin, sans les confondre ni les opposer. De ses dons indéniables il ne reste malheureusement que des ruines, abandonnées dans son atelier du quai de Bourbon. »

Et si l’on revient au tweet de départ, on peut donc proposer comme origine à la folie de Camille non pas les hommes indistinctement mais, sur le terreau délétère d’une haine et d’un rejet maternels constants, le développement d’une probable bipolarité congénitale (sa mère était elle-même dépressive, tout comme Paul), terrain psychique qui a pu altérer gravement ses interactions amoureuses et sociales tout en favorisant sa créativité. Autant d’éléments sur lesquels se sont greffés des accidents de la vie aussi traumatisants qu’un ou des avortements, une rupture amoureuse immensément douloureuse, suivis par le manque de reconnaissance et de revenus et enfin l’alcoolisme. Raisons qui font qu’elle n’a pu trouver en elle la force de surmonter la relation compliquée avec un homme à femmes aussi charismatique que Rodin. Quoi qu’il en soit, la lecture féministe binaire « femme victime/homme coupable » est à exclure pour cause de simplisme évident.

- Terre brisée. – La Vierge pleure

L’histoire de Camille sur un des derniers titres de Manset. Une manière d’évoquer tout à la fois ses peines dans le siècle et sa retraite spirituelle forcée dans le couvent-asile de Montdevergues.

L’iconographie du clip établit un parallèle entre la figure de la Vierge recréatrice du monde et celle de Camille modelant la terre. Dans l’antiquité, le sculpteur était à l’image de Dieu formant l’homme ; ici, la Vierge-Camille est son pendant féminin.

[à suivre…]

- Retour vers la page portail :