« Je cherchais un langage qui éviterait le jargon et la rigidité du nouveau féminisme surpolitisé qui roule sur l’art comme un tank soviétique ».

Camille Paglia, in Introduction à Personas sexuelles, Laval, 2017, p. 22-23.

La féministe pleure. Beaucoup, partout, tout le temps. Quand elle va au musée, et alors même qu’elle prétend que le sexe féminin est une construction sociale, elle en incarne les pires travers pour qui voudrait justement le ramener à sa biologie : émotive, pleurnicheuse, colérique, vengeresse, raisonnant avec ses ovaires du haut de son inculture – en un mot, hystérique –, elle se met la rate au court-bouillon quasiment au détour de chaque salle.

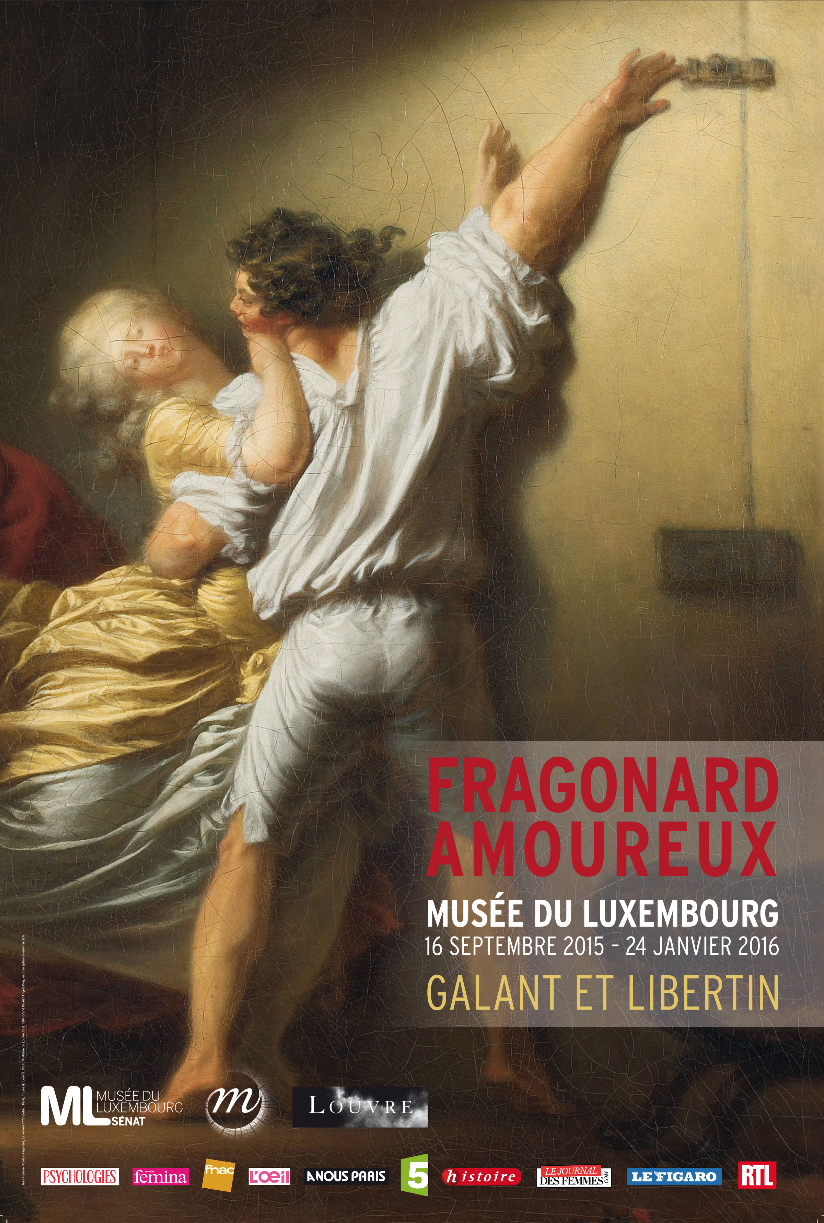

Puisque les féministes nous assaisonnent du matin au soir avec leur « culture du viol », j’ai eu envie de revenir sur l’oeuvre picturale qui a catalysé un de leurs plus gros coups de calcaire ces dernières années à l’occasion de l’exposition « Fragonard amoureux. Galant et libertin » qui s’était tenue au Palais du Luxembourg de septembre 2015 à janvier 2016.

Le Verrou (et non Le Viol) de Fragonard

Il s’agit bien sûr du fameux Verrou de Fragonard (1774-78). Rappelons tout d’abord que depuis qu’elle porte un nom, l’oeuvre s’appelle bien Le Verrou et non Le Viol – comme le prétend abusivement Crêpe Georgette, grande promotrice devant l’Éternel de la « culture du viol », qui s’offusque de l’affiche de l’exposition : « En 2015, le musée du Luxembourg a choisi, pour illustrer son exposition « Fragonard amoureux. Galant et libertin », un détail du Verrou, aussi intitulé Le Viol. »

Fragonard ne lui ayant pas donné de nom, c’est Maurice Blot, graveur sur cuivre, qui a intitulé le tableau Le Verrou lorsqu’il l’a reproduit six à sept ans après sa création, en 1784. La toile était à l’origine une commande privée, très privée, pour orner un boudoir ou une garçonnière – un peu comme le célèbre Origine du monde de Courbet (1866). Bien que ce ne fut pas un tableau destiné au grand public, il a cependant très vite et très largement été popularisé sous le nom du Verrou par la gravure, du vivant même de Fragonard (mort en 1806) – lequel n’a donc jamais demandé à ce qu’il soit rebaptisé Le Viol. Il est de ce fait hors de question de le renommer ainsi à la demande des ligues de vertu : le révisionnisme féministe et le viol de l’histoire n’auront pas leur place ici.

Comme le relate Alexandre Lenoir, premier biographe du peintre : « Il peignit pour le marquis de Véri un tableau dans la manière de Rembrandt, représentant L’Adoration des bergers, et comme l’amateur lui en demandait un second pour servir de pendant au premier, l’artiste, croyant faire preuve de génie, par un contraste bizarre, lui fit un tableau libre et rempli de passion connu sous le nom du Verrou. » (A. Lenoir, article « Fragonard », Biographie Universelle, dite Michaud, 1816, p. 421sv). Le marquis avait donc exprimé des demandes particulières et personnelles au peintre et le tableau s’appelle bien Le Verrou.

Le tableau a disparu en 1792 et n’est réapparu qu’en 1933 au cours d’une vente aux enchères. Entre-temps, il n’a été connu du public que par diverses gravures au sein desquelles il s’intégrait dans une suite de trois tableaux copiés par le graveur Maurice Blot dans les années 1790 et intitulés Le Verrou, L’Armoire et Le Contrat : une trilogie balayant les trois thèmes de la passion amoureuse, de l’amant caché et découvert dans l’armoire puis de la régularisation de l’union. La gravure du Contrat a été réalisée par Blot d’après un original perdu de Fragonard, mais les deux autres originaux sont conservés. L’ensemble aurait donc raconté une histoire d’amour réciproque finalement assez morale car s’achevant par un engagement signé en vue d’une union légale. La future mariée n’aura tout simplement pas attendu le mariage pour perdre sa vertu, mais sa légèreté découverte lui sera pardonnée. Fragonard a probablement réalisé le Verrou dans les années 1774-78 et les deux œuvres suivantes, sous forme de gravures, peu après, entre 1778 et le début des années 1780.

Le Verrou

Comme l’écrit Philippe Sollers, « c’est un tableau prodigieux de finesse, qui illustre évidemment la liberté de cette époque, liberté qui n’a jamais été telle auparavant et ne sera plus jamais la même après. »

On voit à droite un jeune couple d’amants. Le jeune homme, un beau brun musclé, n’est peut-être pas du même milieu que la jeune femme – même si sa musculature ne constitue pas un empêchement en soi. Il est dévêtu, pieds nus, n’ayant gardé que sa chemise et son caleçon. Sa veste gît sur la chaise renversée au premier plan les jambes en l’air, ce qui symbolise la séduction. Il a donc pris le temps de se déshabiller, d’enlever son habit, son gilet, son pantalon court, ses bas et ses souliers, ce qui ne prend pas énormément de temps, mais suppose quand même que les préliminaires aient duré un petit peu.

Il devait porter un catogan, vu la longueur de ses cheveux, et comme la mode masculine de l’époque le prescrivait. Celui-ci a été retiré, sans doute par la jeune femme elle-même, puisque s’il avait juste voulu la violer, il n’aurait pas pris le temps et la précaution de détacher ses cheveux – et encore moins de se déshabiller presque entièrement et de se mettre pieds nus. De plus, comment aurait-il pu se déshabiller et poser ses vêtements sur le fauteuil sans le consentement de la jeune femme qui avait tout le loisir de s’enfuir puisque le verrou n’était pas encore fermé ?

La jeune femme n’a plus ses rubans dans les cheveux et le bas de sa robe traîne encore sur le lit. Elle vient donc juste de se relever après une première étreinte, des caresses et des baisers manifestement fougueux, comme la chaise renversée de même que les divers symboles disposés dans le tableau en attestent.

Elle porte toujours sa robe et ses jupons. On notera au passage qu’un des pénibles arguments féministes contre l’art (« Hiiin, ce sont toujours les femmes qui sont nues et les hommes vêtus ») est de fait invalidé par cette célèbre scène ; ce qui n’empêche pas Laure Salmona (voir plus bas) de trouver quand même à y redire : « Il est en chemise, elle est habillée », c’est dissymétrique, ouin ouin. Tout et son contraire, donc.

Il faut savoir qu’à cette époque, les femmes ne portant pas de sous-vêtements, elles n’avaient qu’à relever et écarter leurs jupes pour que leur sexe soit accessible – voire pour faire l’amour dans le cadre d’une étreinte furtive ; le délaçage du corset à baleines prenant beaucoup trop de temps. Les plis de sa robe sont sortis de leur poche, ce qui laisse entendre que le jeune homme a déjà entrouvert son brassé de jupons pour la caresser. Les coussins écrasés sur le lit témoignent aussi de cette première étreinte – et qui sait, peut-être a-t-elle elle-même déshabillé le séduisant jeune homme.

Celui-ci vient tout juste de se précipiter vers la porte pour « tirer le verrou », métaphore sexuelle pour la pénétration – le pêne qui coulisse dans la gâche. Posé bien trop haut sur la porte pour être réaliste, ce verrou intervient ici surtout comme symbole sexuel et point focal de la composition dont il souligne la diagonale et la répartition de la lumière.

Ce modeste verrou de chambre de bonne, qui contraste avec le baldaquin capiteux du lit, a donc surtout valeur de métaphore, de symbole et de point focal de la composition : le projecteur est sur lui, d’où le titre donné au tableau. Cependant il n’est pas réaliste, car placé trop haut et le bras du jeune homme est aussi trop long. Les néo-féministes, qui ont la pénétration hétérosexuelle en abomination (j’y reviendrai dans un futur article), se pâment déjà à la seule vue de ce verrou actionné – mais pas pour les mêmes raisons que la jeune femme (quoique).

La jeune femme essaie mollement d’empêcher son amant de tirer ce verrou. Elle tend une main délicate vers le bras musclé du jeune homme et pose son autre main sur sa bouche : « Ne dis rien…. », semble-t-elle lui dire, dans ce qui semble autant, sinon plus, un geste de tendresse que de refus ou d’esquive du baiser (puisqu’elle a déjà cédé à ses baisers sur le lit – on voit mal comment ils se seraient retiré mutuellement leurs rubans dans les cheveux sans étreintes et consentements réciproques. La jeune femme, devant l’ardeur du jeune homme, a compris qu’elle allait incessamment perdre sa vertu et elle est en proie à une très forte émotion et une ambivalence bien compréhensibles. Comme l’écrit Camille Paglia : « Pour une fille, la perte de sa virginité est toujours en un certain sens, un outrage à la vertu, une invasion de son intégrité et de son identité. La défloration est une destruction. Mais c’est par la violence et la destruction que la nature crée. La violence la plus courante du monde est celle de la naissance (…) » (op. cit., p. 87).

La pomme posée sur la table est intacte, pas encore croquée. Le vase de fleurs est renversé, pas encore cassé, son col (qui symbolise le vagin) incliné presque à l’horizontale. C’est ici le dernier instant de sa résistance. Elle va s’abandonner. Elle s’abandonne déjà – mais elle sait que la défloration est un acte brutal en soi. Il va falloir « casser la cruche » ou « briser le vase ». La fleur qui était dedans a déjà volé à l’autre bout de la pièce.

Les mésinterprétations de Laure Salmona, activiste de la « culture du viol »

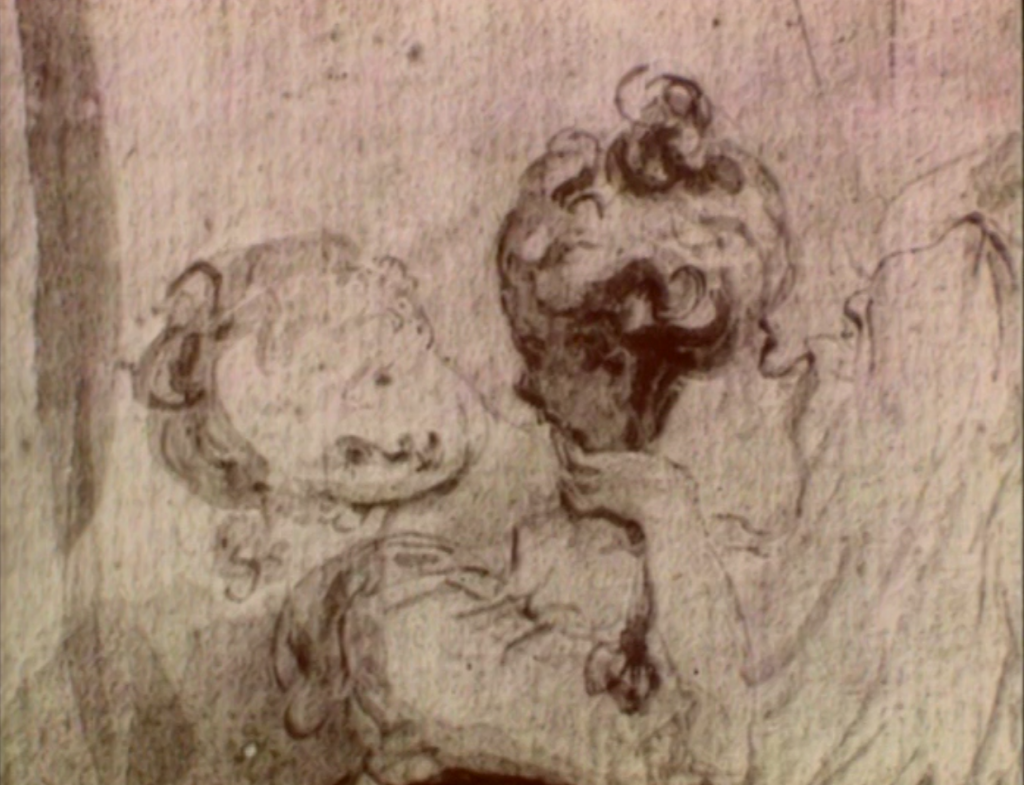

Les féministes, dont la tête trop près du bonnet ne leur permet plus d’accéder aux oeuvres de la culture classique – l’idéologie puritaine faisant rarement bon ménage avec l’observation et la prise en compte des données historiques – veulent absolument voir ici un viol et rien d’autre : la jeune femme signifierait son refus et sa victimisation par son attitude (la tête renversée) et son bras dirigé vers le loquet. Laure Salmona, dans un billet de propagande où elle étale surtout son inculture et sa capacité à surinterpréter, va jusqu’à lire de l’effroi dans les yeux de la jeune femme – alors que son regard ne permet absolument pas d’affirmer cela et d’ailleurs, dans une des esquisses préparatoires du tableau, son visage exprime au contraire un petit air mutin, cette « attitude de résistance feinte tant appréciée des libertins ».

Elle interprète aussi faussement la pomme comme le « symbole du désir masculin ». Le désir masculin est effectivement présent sur la toile de multiples manières (je vais y revenir), mais la pomme signifie dans l’iconographie occidentale la tentation, le « péché de chair » (ou la « Faute »), c’est-à-dire la consommation de la chair par les deux protagonistes réunis et volontaires. Il ne symbolise pas que le désir masculin, bien au contraire, puisque la tradition a toujours fait du fruit défendu le symbole de la concupiscence de la femme !

Elle prétend ensuite que « le vase renversé et les fleurs étalées à terre (…) dans l’ombre, destitués, suggèrent la perte de la virginité ainsi que l’absence de désir féminin ». La perte de la virginité, oui, mais certainement pas l’absence de désir ! Il s’agit encore d’une énorme surinterprétation. Les deux protagonistes sont désirants, mais la jeune femme marque un mouvement de recul à la fois en raison du forçage de la défloration à venir, mais surtout des codes culturels de son temps (voir plus bas).

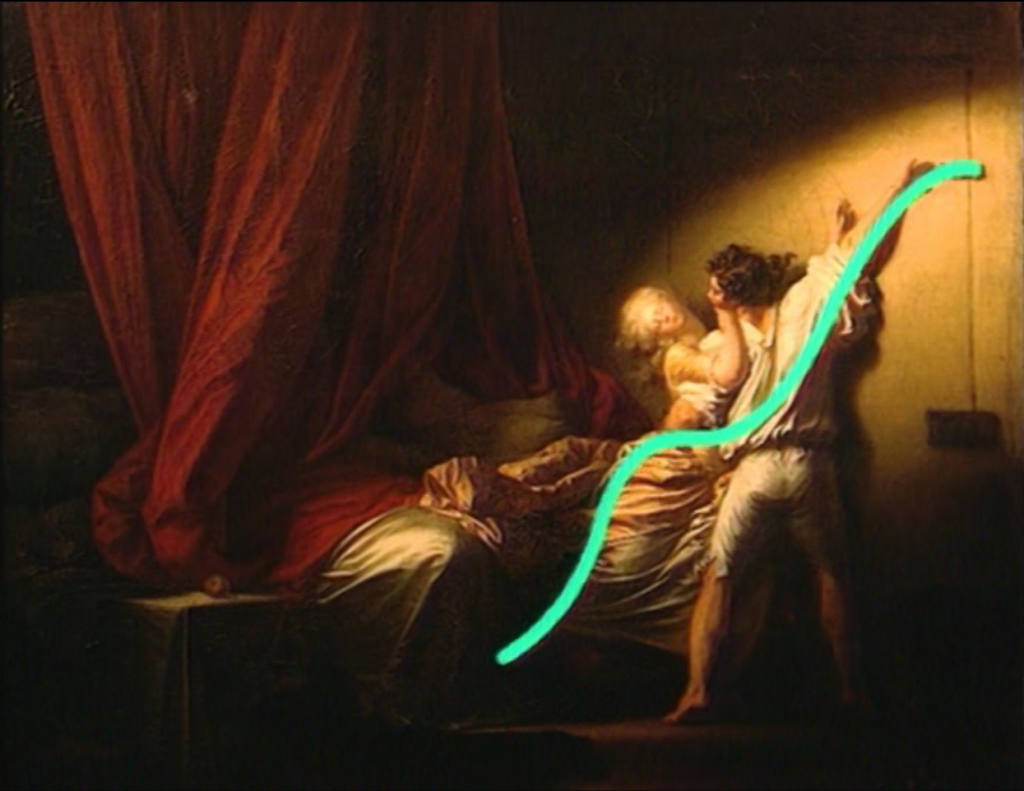

L. Salmona poursuit ses mésinterprétations : « Tout dans ce tableau suggère une asymétrie entre l’homme et la femme représentés. Il est en chemise, elle est habillée, il se tient droit, tendu sur la pointe de ses pieds, elle semble prête à tomber, tenant à peine sur ses jambes, figée dans une posture cambrée et douloureuse ». La pauvre féministe, tout à ses larmoiements victimaires, est bien incapable d’appréhender le principe de composition dit de « l’équilibre asymétrique », une technique parfaitement maîtrisée par Fragonard. Ici, la cambrure de la femme n’est en rien douloureuse, elle accentue simplement l’arabesque des deux corps projetés l’un contre l’autre dans les vagues du désir charnel. On pourrait ajouter que l’équilibre asymétrique est aussi ce qui fonde les relations H/F – et il ne s’agit là ni d’inégalité, ni d’injustice.

Dans les arts, on peut faire une comparaison avec La Valse de Camille Claudel, que celle-ci sculpte pour la première fois alors qu’elle est la maîtresse de Rodin (1883). Leur relation passionnée et tumultueuse est rendue par le déséquilibre des amants-valseurs. La première version de l’oeuvre, qui montrait les deux protagonistes nus, avait fait scandale et Camille avait dû les rhabiller. Le désir amoureux réciproque – et érotique – sculpté par une femme est aujourd’hui devenu un impensé sous le règne des viragos misandres tout à leur guerre contre l’hétérosexualité.

« ‘L’amour c’est la violence, la sexualité c’est le viol’, voilà ce que me hurle silencieusement cette affiche à chaque fois que je la croise. » Voilà plutôt la désolante et pathologique vision du désir véhiculée par Laure Salmona et les nouvelles féministes.

Le commissaire de l’exposition a bien plus justement décrit la scène en écrivant que Le Verrou représente « le jeu libertin de la femme qui hésite et de l’homme déterminé », car les deux amants dansent ici l’ultime pas de leur parade sexuelle. Ce que les féministes refusent de comprendre, c’est qu’ils illustrent tous deux les codes comportementaux de la fin du XVIIIe siècle où les rapports de séduction étaient très codifiés chez les élites. Même s’il s’agissait d’une parenthèse de temps où les mœurs était libérées (le fameux « esprit libertin »), l’homme se devait d’être dans l’initiative et la femme dans la résistance, les deux attitudes s’affichant sans complexes (voir plus bas).

Tout cela est en réalité très conventionnel et il faudra attendre la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau pour voir par exemple la femme prendre l’initiative du premier baiser. En aucun cas, une jeune femme du monde n’aurait pu se jeter grossièrement sur son amant : elle se devait de jouer les effarouchées. Les féministes qui font mine de s’en offusquer aujourd’hui feraient mieux de se regarder un peu dans le miroir : jamais les femmes n’ont fait autant de simagrées et poussé de cris d’orfraie d’un côté tout en étant vulgaires et agressives de l’autre. Les féministes ne comprennent pas que dans la séduction, et c’est encore valable au XXIe siècle (et même plus que jamais, avec toutes ces harpies féministo-haineuses qui découragent les hommes), une femme qui se jette sur un homme le fait fuir. Elles peuvent le déplorer, mais c’est comme ça et ce n’est pas prêt de changer. Personnellement, cela ne m’a jamais posé de problème. Comme l’écrit C. Paglia, « biologiquement la femelle est poussée à l’attente, à l’expectative » et d’ailleurs, « la chasse mâle et la fuite femelle ne sont pas qu’un jeu social. Le principe de deux poids, deux mesures pourrait être une des lois organiques de la nature » (op. cit., p. 14 et 84).

Le lit anthropomorphe et les images du désir

Daniel Arasse a su montrer que le sens érotique profond de l’oeuvre est donné par la partie gauche du tableau, à travers la forme du lit et des tentures figurant des organes sexuels masculins et féminins surdimensionnés, métaphores de l’intensité d’un désir (réciproque) gigantesque.

L’apparent désordre du lit est en réalité savamment ordonné pour faire passer subtilement (presque invisiblement) le message. On y voit le corps désirant d’une femme cuisses ouvertes, sexe offert et seins opulents aux tétons dressés vers le ciel de lit.

Je reprends ici quelques illustrations du billet « Fragonard et la diagonale du flou » du blog La boîte à images :

Les tentures rouges juste au-dessus évoquent la vulve d’une femme et au bas du lit, c’est un pénis turgescent que l’on devine assez facilement dans les plis assez peu réalistes de la tenture cramoisie. Fragonard avait l’habitude de dire que « peindre est un acte qui met en scène un sujet qui n’est pas visible mais qui crève les yeux ». Il avait aussi déclaré : « Je peindrais avec mon cul ».

On comprend dès lors que la défloration n’a pas eu lieu mais qu’elle est imminente car le lit dans son entier est désir : « Il se fait lui-même femme lascive et impatiente, comme si la femme réelle du tableau n’était plus qu’une intermédiaire, poussée par le lit lui-même dans les bras de son amant, afin que celui-ci soit à son tour entraîné vers le lieu véritable de l’amour, à savoir le lit. » Ainsi, la jeune femme au centre de la toile ne fait-elle « que médiatiser et non incarner » ce désir ( cf. Le Visible et l’Invisible dans Le Verrou de Fragonard).

Tout est donc dans la suggestion et l’absence de vulgarité – l’exact contraire de l’art féministe contemporain. À chacun de chercher dans les plis les images de ce qu’il a envie de trouver. On peut y voir plusieurs évocations du sexe féminin, tout comme la verge de l’homme peut aussi bien se lire avec les bourses en bas qu’avec le gland en bas.

L’intérieur de la tenture juste au-dessus du phallus peut aussi évoquer une vulve. On a donc sur ce simple détail les sexes masculin, féminin et la pomme – cette dernière étant seule en peine lumière. La femme est désirante, il suffit de voir les tétons dressés des coussins anthropomorphes.

La scène figurée a un fort aspect théâtral avec le rideau rouge car nous sommes dans un jeu, un jeu de scène : le théâtre érotique d’une passion sensuelle. La composition est à la fois complexe, construite, humoristique et provocatrice. Et c‘est parce c’est subtil, raffiné, polysémique et qu’on est dans la métaphore que l’on se heurte à l’incapacité des néoféministes de s’abstraire de leurs obsessions paranoïaques afin d’accéder au second degré.

Laure Salmona ne manque pas d’afficher l’habituelle jalousie féministe vis-à-vis du phallus quand elle décrit « les tentures évoquant les replis des organes sexuels féminins (qui) sont tenus dans l’obscurité alors qu’un rai de lumière oblique éclaire des drapés aux apparences ithyphalliques. » C’est d’autant plus rageant que Fragonard n’a même pas pensé à représenter un clitopénis, enfin, un clitoris. Damned !

Valérie Rey-Robert, aka la fanatique Crêpe Georgette, surinterprète à son tour le tableau dans une attaque délirante envers la culture et les lettres françaises : « Lui, il veut. Elle, non. Il le fait quand même. Elle s’en sentira coupable, pas lui : toute la culture de l’amour galant à la française encourage le viol ». Et gna gna gna…

Les féministes ont du mal avec l’art car elles n’accèdent pas aux principes de la métaphore et de la métonymie. Collées à leur vision du monde étroite et mesquine, considérant l’univers entier à travers les lunettes filtrantes de leur complainte victimaire, le sens de l’art et du désir leur échappe entièrement. À « chercher dans l’art les marques offensantes de déviation des comportements sexuels », elles ne sont plus capables que d’une « lecture révisionniste et punitive des œuvres d’art » au service d’une « vision paranoïaque de la sexualité » (G. Laverdière, préface à C. Paglia, op. cit., p. XVI-XVII).

« La Résistance inutile »

Les attaques féministes envers les oeuvres de Fragonard leur font multiplier les contresens et les erreurs historiques, C’est encore le cas d’Aude Lorriaux lorsqu’elle assène dans Slate que : « Le tableau La Résistance inutile offre encore plus clairement l’image du viol d’une servante par son maître. »

Dans son billet Fragonard et la diagonale du flou, où il dénonce lui aussi les surinteprétations féministes, Alain Korkos rappelle les faits : les deux peintures de Fragonard traitant cette scène – tout comme Le Verrou, d’ailleurs – , n’ont jamais reçu ce titre par Fragonard. C’est encore une fois une gravure, ici celle de Regnault moralisant la copie de San Francisco, qui leur a donné ce titre.

Il ne s’agit en réalité que de scènes légères de badinage et de batailles de polochons où l’homme aussi bien que la femme prennent du plaisir et mènent la danse. On n’est en rien dans de la « domination patriarcale » et y voir le viol d’une servante par son maître relève de la plus pure paranoïa. Il est tout de même exaspérant de voir le champ de l’histoire de l’art – qui a précisément pour but de recontextualiser les oeuvres – régulièrement investi par ce genre d’idéologues venant y déverser sans vérification des relectures et des condamnations aussi farfelues qu’anachroniques.

A. Korkos rappelle aussi dans son billet que la composition en diagonale de ces deux œuvres, tout en tension, torsion et déséquilibre/équilibre, participe du même esprit que la composition du Verrou.

Le Verrou est aussi à rapprocher d’autres œuvres « orgasmiques » de Fragonard aux titres évocateurs tels que L’instant désiré, Les Pétards ou Les Jets d’eau. Il s’agit donc de thèmes récurrents chez lui ; d’un petit théâtre intime rendu plus dramatique et plus magistral par la lourde tenture théâtrale du Verrou, d’où, entre autres, son succès. Ses cadrages sont les mises en scène d’un théâtre amoureux qui préfigurent à leur manière les plans cinématographiques à venir. Comme l’écrit Philippe Sollers : « Fragonard aime saisir cet instant de la plus grande contradiction. Il ne s’agit même pas là d’acte sexuel, mais de la façon dont deux êtres, inconciliables, mais complices, sont en train de jouer la comédie. »

Fragonard est le peintre de la lutte irrépressible des désirs, à la fois symétriques et asymétriques, tout à l’ambivalence de « l’égalité asymétrique » des sexes et de « l’équilibre asymétrique » de la composition construite sur le clair-obscur et la diagonale de la lumière. Même si, comme l’écrit Camille Paglia, « le XVIIIe siècle était un spectacle de volontés opposantes. La pugnacité n’était pas encore expulsée de la culture » (op. cit., p. 11), leurs désirs s’accordent certainement plus qu’on ne pourrait le croire à première vue ; le trouble de la jeune femme du Verrou ne signifiant en rien la contrainte.

La fête est finie : le retour de l’ordre moral à la fin du XVIIIe siècle

On aura noté la moralisation des peintures de Fragonard à l’occasion de leur diffusion à grande échelle par la gravure. Blot aussi bien que Régnault ont popularisé les scènes légères de badinage amoureux de Fragonard en les rendant plus « présentables ». C’est pour que la morale soit sauve que Blot diffuse Le Verrou en même temps que L’Armoire et Le Contrat, afin qu’une union matrimoniale en bonne et due forme vienne solder l’étreinte passionnelle des deux amants – on retrouve les deux mêmes personnages sur les trois scènes et Le Verrou et L’Armoire figurent d’ailleurs tous deux sur le mur de la pièce du Contrat (cf. supra, gravure couleur).

Au moment où Fragonard peint Le Verrou, il est encore question de libertinage et d’ardeur, d’érotisme, de sexe profane et de chair. C’était un temps où les mœurs s’étaient libérées, à la manière des sixties et seventies du XXe siècle, ou encore de la période pré-révolutionnaire dans la Russie des tsars que Raspoutine fréquentait à Saint-Petersbourg jusqu’à sa mort en 1917. En France, le libertinage était la culture du temps, de la Régence jusqu’à la Révolution française, cette dernière faisant tomber une chape de plomb sur les mœurs comme le fera la révolution bolchevique.

Fragonard, qui a lui-même réalisé les gravures originales de L’Armoire et du Contrat, semble avoir été confronté en personne au retour de la moralité. D’aucuns peuvent penser qu’il a lui-même voulu dénoncer la sexualité libertine ; j’aurais tendance à penser qu’il a plutôt dû se conformer au retour de bâton pré-révolutionnaire. La liberté des moeurs avait été le plaisir des élites aristocratiques – ses commanditaires –, d’où la colère et la frustration du peuple et ses critiques virulentes envers le régime. L’extrême gauche fonctionne toujours sur le même modèle de la rage destructrice et de l’envie, qu’il soit porté par les bolchéviques ou par les néo-féministes.

Sous l’influence de Rousseau notamment et de sa sentimentale Nouvelle Héloïse, la « gauche morale », ancêtre de la nôtre et de sa moraline puritaine, allait sonner le glas des plaisirs libertins. « Et la fête orgiaque des petits contes licencieux qui se vendaient, naguère sous le manteau, ou des gravures salaces anonymes, on n’en parlera bientôt plus. La licence n’est plus de mode » (Laurent Boudier). La guillotine s’abat sur les plaisirs éphémères de la passion et de la légèreté et sur un modèle de civilisation aujourd’hui encore – et peut-être plus que jamais – en butte à une nouvelle ère de glaciation, portée cette fois par les féministes (assistées de leurs nouvelles consoeurs islamo-féministes).

Le parallèle avec l’attaque féministe contre le poète André Chénier

La charge féministe contre Le Verrou de Fragonard a trouvé récemment un pendant exact dans l’attaque par les mêmes néo-féministes puritaines d’un poème contemporain d’André Chénier (« MeToo : Faut-il reguillotiner André Chénier ?« ). L’argument fallacieux avancé – voir un viol là où il n’y en a pas – y est strictement le même. Il relêve de la même inculture et du même mépris vis-à-vis d’une société que l’on ne veut plus faire l’effort de comprendre et que l’on souhaite abattre symboliquement au nom du même agenda révolutionnaire (et de la même chasse à l’homme blanc).

Le poème « L’Oaristys » tiré des Poésies d’André Chénier date de 1794 et Le Verrou de 1774-1778. Ils nous parlent donc tous deux de la même société française au tournant de la Révolution, encore imprégnée de l’esprit éphémère des Fêtes galantes, juste avant l’heure de sa reprise en main par l’ordre moral.

Le collectif féministe « Les Salopettes » de l’ENS Lyon qui a reproché à l’université française d’avoir mis ce poème au programme de l’agrégation de Lettres, l’accusant de promouvoir la culture du viol, s’est vu récemment opposer une brillante réponse argumentée par Marc Hersant, professeur de Littérature du XVIIIe siècle à Paris 3-Sorbonne Nouvelle (« Chénier, Eschyle, Ronsard, etc. : les classiques en procès« , Transitions, Littérarités n°10, 06/07/2019).

Les arguments qu’il oppose aux féministes intégristes pourraient être transposés quasiment dans leur totalité aux attaques contre Le Verrou, aussi vais-je en citer quelques extraits in-extenso.

Marc Hersant précise d’emblée sa position : « La lecture du texte de Chénier/Théocrite* comme représentation d’un viol me paraît totalement injustifiée ».

*Le poème de Chénier est la traduction d’un texte grec de Théocrite qui ne faisait aucune allusion à quelque viol que ce soit.

Il rappelle ensuite que dans toute la littérature de l’Ancien Régime « les rôles sexués y sont fortement stéréotypés, et dans les premières approches, dans les premières parades sexuelles, l’homme est presque toujours en position de conquérant et la femme ou la fille en position de forteresse à conquérir. Il y a donc conventionnellement d’un côté un rôle d’attaque, et de l’autre, un rôle de défense » et que dans ce contexte, « une conquête réussie, en ce sens que du côté de l’assiégé(e) la défense a suffisamment faibli pour s’avouer consentement ou a purement et simplement disparu, n’est pas un viol. Que ce soit l’homme ou la femme, celui ou celle qui prend l’initiative n’est pas un violeur si il ou elle obtient le consentement de l’autre.«

Il rappelle qu’au XVIIIe siècle, il était absolument exceptionnel que l’initiative vienne de la femme car « l’homme était censé tacitement assumer presque obligatoirement ce rôle ». Ainsi, les femmes des œuvres de fiction de l’époque (chez Molière ou Choderlos de Laclos) « ne se contentent-elles pas de céder, elles consentent« .

Il évoque ensuite « le rôle conventionnel de résistance » que jouent ces femmes parce qu’il en va alors « de la dignité et de l’honneur de la femme de ne pas se donner trop vite ». Au sujet de la multiplication d’actes verbaux, il parle de refus provisoire et conclut que « ce n’est pas parce que, dans la dynamique de l’échange, il y a réitération des refus de la femme qu’il y a viol au moment du passage à l’acte : il n’y a viol que si ce refus est maintenu jusqu’au bout, si aucun consentement ne vient effacer les refus antérieurs, et si l’homme oblige la femme à l’acte sexuel alors qu’elle n’a d’aucune manière donné son accord. »

Il souligne ensuite un aspect intéressant du commerce H/F, à travers « l’ultime tentative de la femme [du poème de Chénier] qui a consenti de se décharger de la responsabilité de l’acte sexuel en l’attribuant entièrement au protagoniste masculin. » Or, juste avant le passage à l’acte lui-même, elle déclarait : « Ah !… Daphnis ! je me meurs… ». « Cette réplique est un acte verbal de consentement. « Mourir » est utilisé ici dans le sens de « défaillir » et sans aucune ambiguïté ».

Ce passage est intéressant car la protagoniste du Verrou est elle aussi en pâmoison, elle paraît se sentir mourir de la même manière. Dans le poème de Chénier comme dans Le Verrou, il y a « plusieurs passages qui correspondent assez bien à ce qu’on appellerait aujourd’hui des « attouchements », » et même des parties de corps dénudés. La jeune femme de Chénier « avoue que ce qu’elle craint, ce n’est pas tant la consommation de l’acte sexuel que la colère de son père (« Mon père le verrait »), ou encore le surgissement d’un tiers qui serait le témoin de la scène amoureuse. » Il semblerait que les tableaux et gravures de Fragonard illustrent exactement la même chose.

Dans le poème de Chénier, « Naïs a également concédé un peu plus tôt qu’un mariage ne serait finalement pas une mauvaise idée (« Il est vrai, ta famille est égale à la mienne ») » et là encore, le parallèle est frappant avec la suite picturale de Fragonard. « Elle a multiplié les signes du fait qu’elle est à la fois tentée et effarouchée (ce que les annotateurs Buisson et Guitton appellent une « timide envie ») » ; « il est bien question, non de viol, mais de conquête.«

Marc Hersant s’insurge contre cette accusation féministe très grave qui « consiste à essayer de nous convaincre que conquérir (de manière certes pressante) le consentement d’une femme et la violer sont une seule et même chose ».

« Une autre question que pose cette affaire est donc celle de l’actualisation brutale des textes d’autrefois sommés de répondre aux questionnements d’aujourd’hui, et l’appauvrissement extrême du rapport que nous entretenons avec eux si nous sommes à leur égard dans une posture de suspicion idéologique et d’injonction de conformité ». Il en va exactement de même avec la peinture des siècles passés.

Conclusion

On retiendra de ce parcours, une fois de plus, le rejet féministe quasiment pathologique de tout ce qui a trait à la séduction, à l’expression des désirs hétérosexuels et aux jeux de conquête et de pouvoir – ce que j’appelle l’éromachie, ou combat amoureux.

Tout comme Camille Paglia, je dénonce cette obsession féministe à vouloir « purifier les rôles sexuels », héritage de Rousseau qui s’applique à l’agenda puritain de la gauche d’aujourd’hui, oublieuse du fait que « la sexualité est un royaume obscur de contradictions et d’ambivalences » (C. Paglia).

La profonde bêtise de ces dramatiques obsessions est parfaitement résumé dans cette interview de Mélanie Gourarier dans L’Obs : « Mais il y a aussi des enjeux de pouvoir dans la banalité des pratiques et les conceptions ordinaires du désir. Il faudrait sortir du scénario classique de la séduction hétérosexuelle. « Séduire » vient du latin seducere qui signifie : détourner du droit chemin, amener l’autre sur son terrain. Cette définition implique un désirant qui persuade ou contraint l’autre d’endosser son propre désir. Il faut se dégager de ce schéma pour sortir de la domination masculine. »

Tout y est : la haine de l’hétérosexualité, la paranoïa sur la domination masculine, l’obsession puritaine de ramener vers le « droit chemin » par le rejet de la séduction envisagée comme l’oeuvre du diable (on reconnaît en filigrane le Séducteur velu aux sabots de bouc de l’iconographie médiévale). Ces féministes sont plus bigotes encore que les chaisières d’église du XIXe siècle. Il nous faut donc combattre sans relâche leur nouvel ordre moral.

Heureusement, comme l’écrit Camille Paglia : « L’histoire passe à autre chose mais l’art jamais n’oublie. »

[à suivre…]

. Voir aussi :

. Un prolongement et une illustration de cette article en musique :

De l’art ou du cochon – Les féministes au musée

- Sur les remous que provoque toujours cette oeuvre chez les néo-féministes fanatiques :

« Krisis » sous les verrous : les délires de « la culture du viol »

- Sur Crêpe Georgette :

[Féminisme punitif] – Valérie Rey-Robert, la control freak qui veut rééduquer les hommes

Bonjour,

Pourriez vous me rappeler, j’ai un souci avec eromakia.fr.

Merci

??

Quel genre de souci ?

Un grand merci pour votre appréciation !

Bien à vous